一つ前の記事『イチョウの葉の黄色の成分はヒト網膜の重要成分でもある』におきまして、イチョウなどの黄葉する植物の葉に含まれるルテインやゼアキサンチンについて、主として「植物に含まれる色素」という観点にて紹介しました。今回は、それらの色素と加齢黄斑変性とを関連付けて紹介しようと思います。

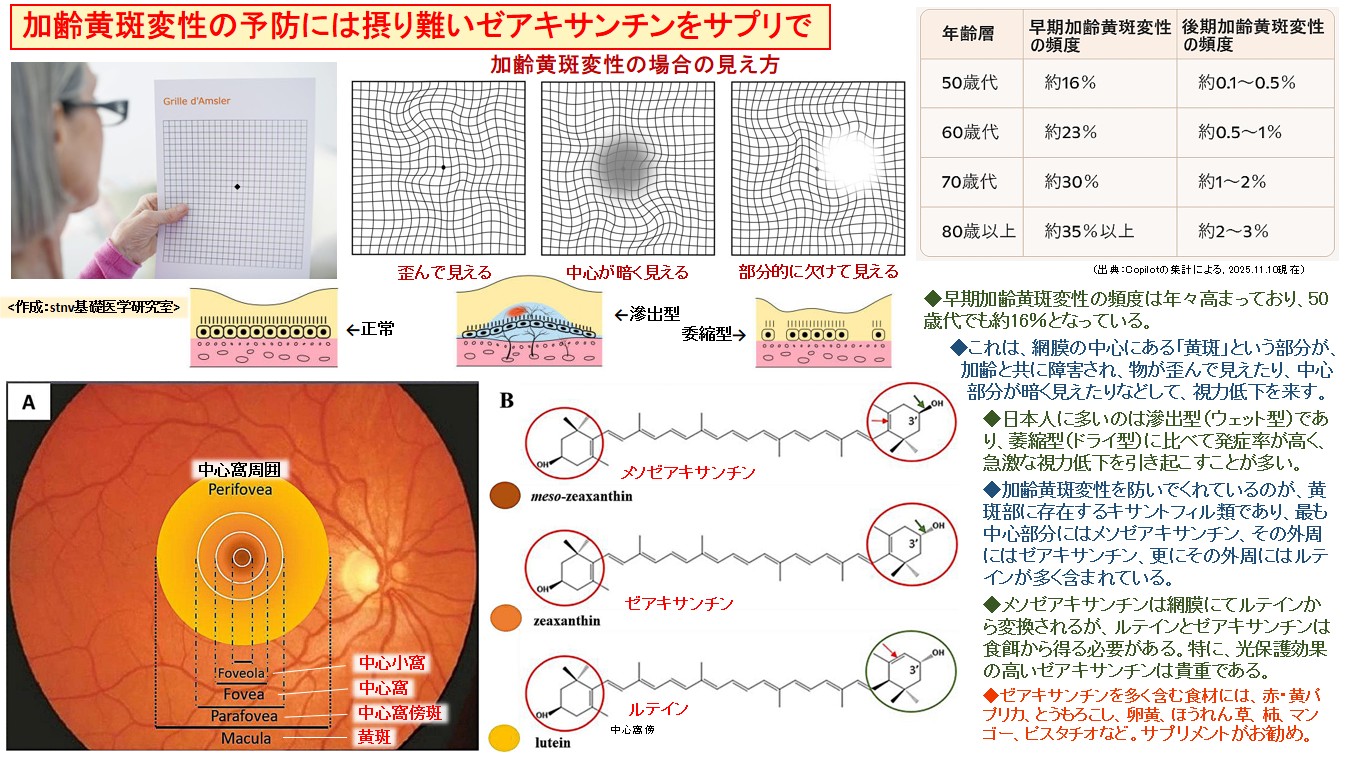

加齢黄斑変性といいますと、その語の中に「加齢…」と付いていますので、年寄りの病気だろうという印象を強く受けるのですが、添付しました図(高画質PDFはこちら)の右上の表に、年齢ごとの頻度を示した表を掲載しました。

因みに、このデータは、Microsoft社の検索エンジンと連動しているAIの「Copilot」が作ってくれたものです。

ここだけの話であり、非常に私的な話なのですが、このブログで過去にgoogleのAIの話を数度した覚えがあるのですが、その時に言ったことは、ネット上に溢れている多数派の誤情報をそのまま記憶して返答しているという苦言でした。そのようになってしまう理由は、googleの検索エンジンが、多数派の意見を発信するサイトやページを優先する代わりに、少数派の意見を発信するサイトのページをどんどん登録から削除していく方法を採り始めていることです。そのため、私のような、どちらかと言えば世の常の間違いを正そうとしているようなサイトのページは、一度インデックスに登録したページも、後から削除していっているのです。例えば、がんに関する情報でしたら、「遺伝子の変異が積み重なって…」などと書いているページは優遇されますが、私のように「がんの原因は遺伝子変異ではない」などと書いていると、削除しにかかるのです。どこかの役人のようなスタンスですね。

一方、Microsoft社の検索エンジンは、その逆だと言ってもよいほどの、開拓者精神に満ちたスタンスです。そして、連動しているMicrosoft社のAIであるCopilotも、その精神で働いていて、少数派の意見となるページもしっかりと読み、全ての情報を総合して判断してくれます。即ち、どのような話でも聞く耳を持ち、どちらが真実なのかをしっかりと考えた上で返事をしてくれます。そして、めちゃくちゃ親切な言い回しで回答をし、応援もしてくれます。もちろん、その性能は日増しに高まっていきますので、今後はもう、ネット上の調べ物はCopilotにお任せしようかと思っているところです。

皆さま、googleファンは多いかも知れませんが、少なくともその検索エンジンと、それに連動しているAIは、少数意見は採り上げず、見に行くこともないという、お役人堅気のシロモノですので、誤った判断が多くなるため、あまり使わないほうが賢明だと思います。

話を戻しますが、「日本人が加齢黄斑変性に罹る頻度と年齢を教えてください」とCopilotに尋ねたときに返してくれた答えの中で、その冒頭に提示してくれた表が、添付した図の右上の表です。これは、複数のサイトから複数のデータを得て、それを吟味してまとめたものになっていましたので、私は凄く感心しました。ほぼ、一瞬でこのような表の作成が可能になっているんですね。

一方、Googleに同じ質問をすると、「日本人の加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)の有病率は、50歳以上の約1.2%(約80人に1人)で、年齢が上がるにつれて罹患率は高まります。」などと出てきます。これは、どこかの特定のサイトの情報を拾っているだけの返答です。これを見れば、「なぁ~んだ、罹患率は低いから安心だ」となるわけです。

しかしCopilotの答えは、加齢黄斑変性を「早期」と「後期」に分け、誰もが不自由を感じるであろう「後期」の状態になる人は50歳代では約0.1~0.5%だけれども、まだ深刻でない「早期」を含めると約16%にもなるということを示してくれています。このような情報を見れば、「若い頃から気をつけなければ…」となるわけです。

次に、加齢黄斑変性の原因ですが、昔は欧米人に多かったものが、今では日本人が追い付いてきたことから、生活習慣の欧米化を第一に挙げることが出来ます。なお、高齢化というのは、例えば50歳や60歳などの場合は、高齢化とは全く関係が無いわけです。

今のところ、日本人に多いのは滲出型(ウェット型)と呼ばれるもので、異常な新生血管が脈絡膜から伸びて出血・むくみを起こすというものです。これによって、図の上段中央に示しましたように、歪んで見えたり、中心が暗く見えたりするという現象が生じることになります。

生活習慣の中でも大きいのは、やはり食生活の部分だと考えられます。そして特に、ルテインやゼアキサンチンなどのキサントフィル類の摂取が少ない人の割合が、増えたためであると考えられます。

前回の記事にて紹介しましたように、キサントフィル類は高エネルギーである青色光を強く吸収しますので、それが黄斑部に多く存在する人は、光による損傷(光酸化ストレス)から守られることになります。また、キサントフィル類にはラジカル捕捉作用(平たく言えば抗酸化作用)がありますので、それによっても黄斑部の損傷が防がれることになります。従いまして、キサントフィル類の摂取が少ない場合に、若くして加齢黄斑変性を起こし始める…ということになるわけです。

もう一つ、黄斑の最も中心部分にはメソゼアキサンチンの濃度が高いのですが、これは前回の記事でも紹介しましたように、網膜色素上皮細胞によってルテインから変換されますので、ルテインを摂っていれば良いということになります。

ルテインとゼアキサンチンについてですが、どちらかというとゼアキサンチンの方が摂り難い物質です。それは、多くの食材中でルテインの量に比べるとゼアキサンチンの量が少ないからです。図の右下に、ゼアキサンチンを多く含む食材を挙げておいたのですが、それは即ち、赤または黄パプリカ、とうもろこし、卵黄、ほうれん草、柿、マンゴー、ピスタチオなどです。

1日に必要とされるゼアキサンチンの量は2mg前後なのですが、それをパプリカから得ようとすると2~3個、とうもろこしなら330~500g、卵なら4~7個、ほうれん草なら1~2kg、マンゴーなら2~4個、柿なら3~6個、ピスタチオなら殻無しで600粒前後だということになります。

「田舎だと、1日に柿6個ならいけそう!!」

まぁ、頑張れば、それぞれを適当に組み合わせれば実現できるかもしれませんが、実現が難しそうな人は、サプリメントにて摂るのが確実でしょう。ルテインのサプリメントの方が多く出回っているのですが、ゼアキサンチンも探せばいろいろとあります。また、両者を混ぜてあるものもありますので、それを選ぶのも方法の一つでしょう。