今回は、〝運動〟と〝記憶力〟との関係を見てみることにします。言い換えれば、運動と学習効率の関係でもあります。

例えば、小学生~大学生などのように、記憶や学習という知的作業が本業である年代において、部活動などによってスポーツを併行するべきなのか、学習のみに専念するべきなのかを迷ってしまうことがあると思います。

或いは、大人になってからも、仕事が終わってから夕方に運動することを日課にしている人もいらっしゃることと思いますが、そのような場合、仕事で疲れているのだから運動などせずに早めに寝るほうが良いのか、短時間であっても運動をしたほうが良いのか…と迷うこともあるでしょう。

そこで、学校における学習や、仕事におけるスキルの習得などにおいて、運動することが成果を上げることになるのか否か、また、運動するのならいつ、どの程度の運動をするのが良いのか…、などの答えを導き出しておこうと思うわけです。

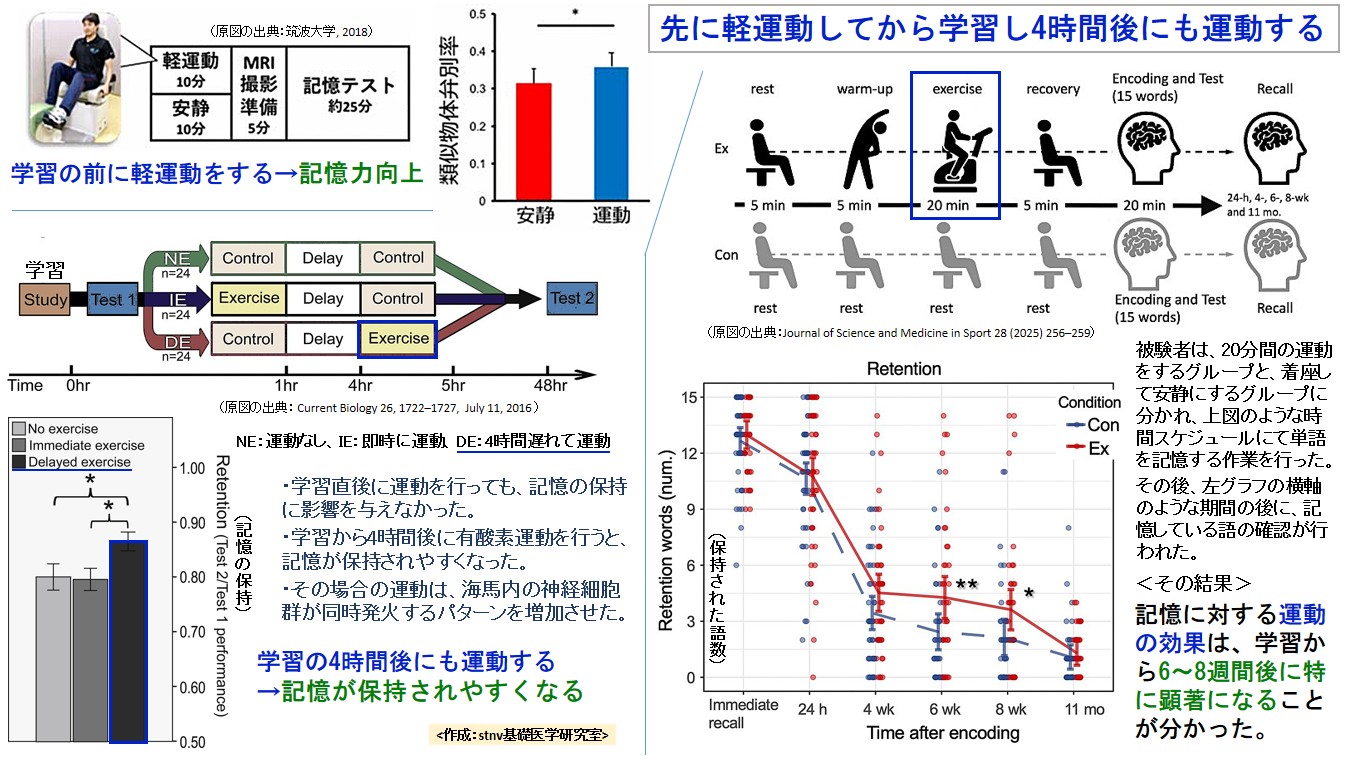

そこで、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に示した実験結果なのですが、これは次のように行われました。即ち、健常な若い成人36名を対象に、「軽運動を10分」、または「安静にして10分」の2種類の方法で過ごしてもらい、そこから5分経過した時点から、MRI撮影(今回の記事では割愛します)と記憶テストが行われました。なお、軽運動とは、図に示されているようなペダリング運動であり、運動強度としては、その人の最大酸素摂取量の30%になるように負荷が設定されました。また、記憶テストは、何種類かの物体の写真を順に提示し、初めての物か、同じ物か、似ている物かの判別を行わせ、似ている物同士の違いに気づけるかどうかがチェックされました。

その結果、その右側のグラフに示されていますように、運動をした場合のほうが有意に高い「類似物体弁別率」を示しました。これは即ち、写真の細かい部分まで記憶できていたことを意味しています。

では、上記の結果を日常生活に置き換えてみましょう。記憶力を高めるためには、事前に「軽運動を10分」すれば良いということなのですが、その人の最大酸素摂取量の30%になるような負荷強度ですので、学校や職場に行くときに自転車を10分間こぐとか、階段を上ったり早歩きを10分間することでも得られる運動強度です。従いまして、敢えてスポーツをしなくても、通学や通勤によって達成することが可能ですし、クルマ通勤の人であれば職場に着いてから階段の上り下りを何分間か頑張れば達成できることになりますので、ぜひ実行してみましょう。

次に、学習後の運動の効果について見てみます。掲載した図の左下に実験結果のグラフと、その上に実験のタイムスケジュールが描かれています。これは72名の被験者に、先ずは学習してもらい、その成果に対する1回目のテストが行われました。次に、その72名を3グループに分け、学習(及び1回目のテスト)後に運動しないグループ(NE)、すぐに運動するグループ(IE)、4時間後に運動するグループ(DE)とされました。なお、運動は30分程度のインターバル・トレーニングが課されました。その後、学習から48時間後(2日後)に2回目のテストが行われました。

その結果ですが、学習(及びテスト)後に運動をしなかったグループや、すぐに運動したグループに比べて、4時間後に運動したグループの学習内容保持率(記憶内容の保持率)が最も高くなりました。

このことを日常生活に当てはめるならば、小学生~大学生が午前中に勉強した場合、午後の4時ごろから部活動にてスポーツをする場合に相当します。一方、勉強して直ぐに運動しても効果が出ないということです。この4時間の間に、脳内にて何らかの処理が行われているのであり、その処理が終わってから運動を行うと、記憶内容が2日後までよく保持される、ということになります。因みに、このことを考えると、午後からの授業は効率があまり良くないということになります。

次に、運動が長期的な記憶に及ぼす影響を見てみます。例えば、学生が一夜漬けで勉強した場合、翌日のテストには成果が出たとしても、例えば2か月後にその内容を覚えているかどうかの方が大切です。即ち、しっかりと長期記憶として刻まれたかどうかが大切だということです。

そこで、図の右側に、長期的な記憶に対する運動の影響を調べた結果を示しました。実験方法は次のようです。即ち、被験者は、15個の単語を覚える前に20分間の運動をするグループと、着座して安静にするグループに分けられ、単語を記憶する作業を行った後に、下段のグラフの横軸に示されている期間ごとにテストが行われ、記憶している程度(覚えている単語の量)が調べられました。

その結果、単語を覚える作業(学習)をして直ぐの記憶量は両者で差は殆ど無かったのですが、学習から6~8週間後には、学習の前に20分間の運動をしたグループの記憶量が勝るようになりました。

このことを日常生活に当てはめてみると、単語を15個覚えるという程度の学習であれば、学習直後の成績は事前運動の効果は大きく出ないのですが、日が過ぎて行くに連れて、運動をしたことの効果がはっきり出てくるということです。

以上の3つの実験結果を総合してまとめると、次のように言うことができます。一言で言うならば、タイトルにしましたように、「先に軽く運動してから学習し、学習の4時間後にも運動する」ということが大切だということになります。そして、「運動しない場合と、運動した場合の差は、学習から1.5ヵ月~2ヵ月後に最も強く出る」ということです。

何故こんなことが起こるのか…、それは、私たちの祖先が獲物を求めて原野を移動し(=学習前の軽運動)、獲物を得てからゆっくり休憩をし(=場所や獲物獲得方法の学習)、獲物を背負ったり引きずったりして住居に戻る(学習後の少々強めの運動)、という生活パターンを繰り返してきた影響であると思われます。

なお、記憶力を高める方法の他の手段につきましては『記憶力を高める方法』をご覧ください。