『ひまわりの種を食べる理由』

日本人にとって、ひまわり(ヒマワリ;Helianthus annuus)の種はハムスターの餌であるというイメージが大変強いのですが、海外では事情が異なっています。特に多く食べているのはロシアやウクライナの人たちで、これが食べられる理由は特に脂質の供給源にしているということのようです。

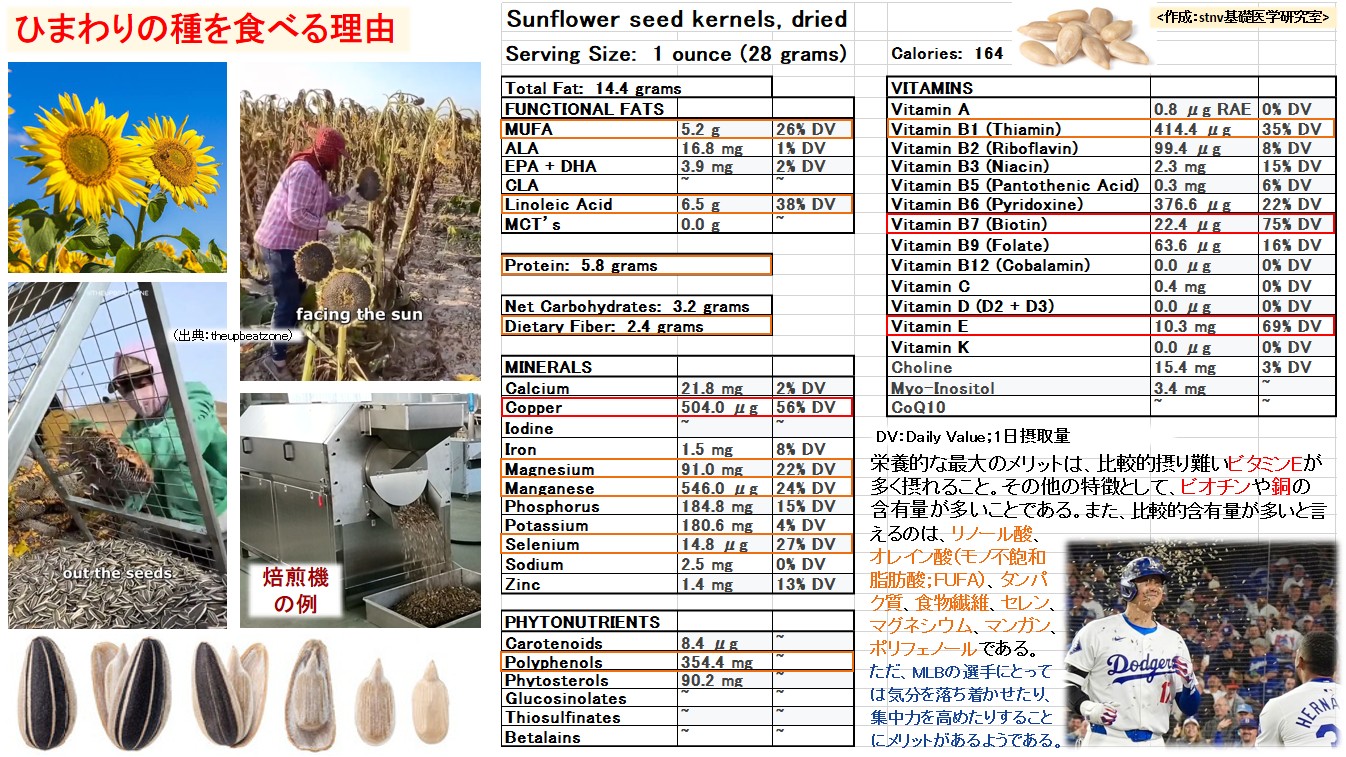

掲載した図(高画質PDFはこちら)の右半分に、ひまわりの種子に含まれる各種栄養素の含有量と、1日摂取量(Daily Value;DV)に対する充足度の数値(%)をまとめておきました。なお、これは海外でよく使われる「サービングサイズ(Serving Size;1人前の量)」である1オンス(約28グラム)に含まれる量を示しています。

ひまわりの種子には特にリノール酸(ω6系脂肪酸)が多く含まれていて、種子28グラム中に6.5グラムも含まれています。その次に、オレイン酸が多くて5.2グラム含まれています。そのため、脂質の供給源として貴重だということなのですが、欠点を挙げるならば、ω3系であるα-リノレン酸が殆ど含まれていないことです。そのため、他のものからω3系脂肪酸を摂らなければ、炎症が抑えられない体になってしまいます。もちろん、ひまわりの種子だけを多量に食べることは無いでしょうから、あまり心配する必要は無いのかもしれませんが…。

ただし、ひまわりの種子から採取した「ひまわり油」を使って揚げ物などをすると、一度に多くのリノール酸を摂ることになりますので、その場合は要注意です。なお、オレイン酸の含有量も多いですから、酸化安定性が高いですので、食品業者さんは好んで使う傾向があります。従いまして、ひまわり油は注意して使うべきなのですが、種子そのものは次に述べるように、メリットの多い食べ物だと言えるわけです。

ロシアやウクライナほどではないのですが、ひまわりの種子を、おやつや健康食品などとして比較的多く食している国として、中国やアメリカを挙げることが出来ます。

例えば、アメリカにおけるメジャーリーグの試合を見ていますと、多くの選手が、ひまわりの種(殻付きの種子)か、バブルガムか、そのどちらかを口に入れています。そして、ひまわりの種を食べている選手は、小袋から複数個のひまわりの種を手にとり、それを一気に口の中に放り込み、口の中で殻を割って中身の種子だけを飲み込み、殻のほうをぺっぺっと吹き飛ばします。まぁ、日本ではお目に掛れない、非常にお行儀の悪い光景です。

メジャーリーガーが、ひまわりの種を食べ始めたのは相当昔からだそうで、今では当たり前の習慣になっているため、食べる理由をあまり深く考えている人は殆ど居ないということです。もし、ベンチ内でひまわりの種が底をついてしまうと、口が寂しくて気分が落ち着かず、試合のパフォーマンスが低下してしまうことになるようです。だからこそ、食べ続けてしまうということです。

…しかし、そんなことを言わずに、少し栄養面について見てみようではありませんか。少しでもメリットがあるのなら食べ続けるのが良いでしょうし、デメリットの方が多いのであれば、別のものに変えたほうが良いに決まっています。

再び、含有成分の表を見てみることにしましょう。リノール酸やオレイン酸が多いという話は上述しましたが、ω6とω3のバランスを試合中だけは気にしないというのであれば、それは数時間に及ぶ試合中の脂肪分によるエネルギー源として、ひまわりの種子は少しは役に立つと言えるでしょう。一般的に、水系であるスポーツドリンク類には脂肪分を入れにくいですから、ひまわりの種子の脂肪分はメリットになると言えるでしょう。

次に、ひまわりの種子の成分のうち最も注目すべきだと言えるのが、ビタミンEです。サービングサイズである28グラムのひまわりの種子を食べることによって、成人が1日に摂取すべきビタミンEの量の69%を充足させることが出来ます。ビタミンEは脂溶性ですから、これもスポーツドリンク中には配合されないのが普通です。また、マルチビタミン製剤であっても、充分量が配合されていない場合が多いです。

一方、ビタミンEと協調的に働くビタミンCは、ひまわりの種子中には殆ど含まれていませんが、これは水溶性ですからスポーツドリンク中には好んで配合されています。

そこで、ひまわりの種子中のビタミンEと、スポーツドリンク中のビタミンCが共に体内に入ることになると、両者が強調し合って酸化と還元のサイクルが円滑に回ることになります。即ち、両ビタミンの抗酸化機能が継続的に高く維持されることになり、試合中の強烈な酸化ストレスから心身を守ることになると考えられるわけです。

その他、ひまわりの種子に特に多いと言える栄養素は、ビオチン(ビタミンB7)や銅(Copper)です。ただ、このような栄養成分は、殆どのマルチビタミン・マルチミネラルのサプリメントに配合されていますので、それを常用している人であれば、敢えて、ひまわりの種子を食べるメリットにはならないでしょう。ただ、そのようなサプリメントを摂っていない人であれば、ビオチンや銅の摂取源としてひまわりの種子が使えることになります。

上記のものの他に、含有量が比較的多いと言えるものを、表中にオレンジ色の枠で囲んでおきました。そのうち、タンパク質は、サービングサイズである28グラムの種子中に5.8グラム含まれています。もちろん、この量では1日に必要となる量の1割にも及びませんので、特にプロテイン製剤を活用している人にとっては、ひまわりの種子を食べる理由にはならないといえるでしょう。

その他、オレンジ色の枠で囲んだのは、食物繊維(2.4グラム)、ポリフェノール(354.4ミリグラム)、ビタミンB1(1日に摂取すべき量の35%相当)、セレン(同27%)、マンガン(同24%)、マグネシウム(同22%)といったところです。これらは上述のタンパク質と違って機能性の高い成分ですから、それなりに足しになると言えそうです。

種子ではなく、外側の殻(果皮、種皮)の部分の話なのですが、おやつとして食べるための製品は、大抵は焙煎(ロースト)してある上に、塩味や、その他の色々な味付けがされていて、香ばしくて美味しく食べられます(が、すぐにぺっぺっとしたくなります)。そのため、少量ではありますが、塩化ナトリウムを摂取することにもなります。

ここまでをまとめておくならば、ひまわりの種子は他の植物の種子と同様に、各種の重要な栄養素を豊富に持っていると言えるのですが、最も貴重だと言えるのがビタミンEです。他の食材にてビタミンEの摂取源を探すとすれば、アーモンドなどナッツ類や小麦胚芽などの胚芽が典型例なのですが、それらと同等以上の高含有量を誇るのがひまわり種子だということです。

それ以外の成分は、他の食材や、一般的なマルチビタミン・マルチミネラルにて容易に摂取可能なものですから、敢えて、ひまわりの種子に頼る必要は無いと言えます。

栄養成分以外のメリットとしましては、メジャーリーガーの例を紹介しましたように、殻を取っていない状態の〝ひまわりの種〟を食べる場合に生じてくるメリットです。

それは、殻の付いたひまわりの種を口に含んだ状態で、噛んだり舌先を使ったりして殻と種子を分離し、殻だけを捨てるという動作が必要になってくることです。この動作を行っているとき、過剰なストレスの元になっている事象から、少し意識を遠ざけることが可能になります。

また、外した殻をぺっぺっと吐き出す行為によって、体内に溜まったストレスを吐き出せる感じがするのでしょう。一方で、メジャーリーガーが唾を吐き捨てるシーンを頻繁に目にするわけですが、ひまわりの種の殻が共存することによって、吐き捨てられるストレスの量が増える感じがするのだとも考えられます。

気分がむしゃくしゃしたとき、あなたも一度やってみませんか!?(その後の掃除もよろしくお願い致します)