近年では、ペットボトルを持ち歩いたり、職場の机の上にカップを置いたりして、いつでも頻繁に水分補給をする習慣が定着したように思います。その結果として熱中症が減ったのかと言いますと、決してそうではありません。その理由につきましては、先にupしました『「こまめに水分補給を!」が熱中症を増やしている』に書きましたように、体の水分を保持する能力が弱まってしまったり、大量発汗時に塩分の無い飲料を多飲することによって低張性脱水が起きやすくなること、などが大きな原因です。少なくとも、25℃を超えただけで熱中症患者が増えるという現象は、気候変動が原因ではありません。

併せて、「こまめに水分補給を!」の呼びかけは、次のような弊害をももたらしています。今回は、その内容について見ていきたいと思います。

その弊害を先に書いておきますと、胃袋の(胃の)本来の機能を忘れてしまった人が増えたことや、飲み込んだことが即ち体内に入ったことであると勘違いしている人が増えたことです。

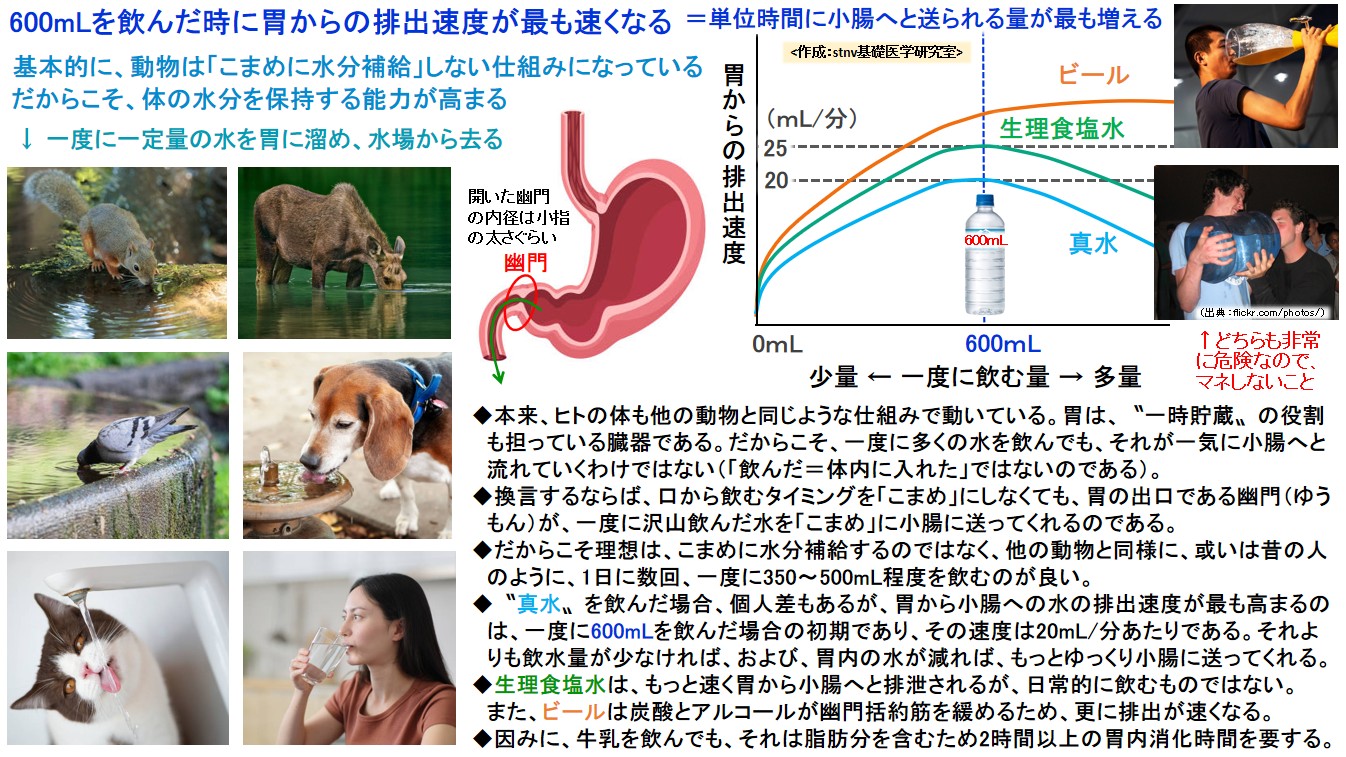

掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左側に、何種類かの動物が水を飲んでいるシーンを挙げておきましが、野生動物の場合は、水を飲んでいる最中は非常に無防備な状態を作ってしまうことになります。因みに、餌を食べる場合であれば、食べる場所を選べる場合があるのですが、水の場合は持ち運ぶことができませんので、危険な場所へも出向くことが必要になります。しかも、頭を下げて飲まなければなりませんから、視界も悪くなります。

そこで、野生動物は1日に水を飲む回数を減らし、危険に曝される機会を減らすように進化しました。それと同時に、胃袋に(胃に)水を貯える機能も進化させました。

胃に水を貯える機能というのは、胃の出口に絞り弁のようなものを設けて、自在にそれを開閉できるようにすることです。そして、水飲み場に行って胃袋いっぱいに水を溜めると、その後は、体の要求に応じて胃内の水を徐々に小腸へと流していく…というものです。

胃の出口に設けられた絞り弁は、幽門(ゆうもん)と呼ばれています。ヒトの胃も同じです。掲載した図の中央付近に胃のイラストを挙げておきましたが、幽門は最大限に広がったとしても内径は小指の太さぐらいにしか広がりません。そして、多くの時間帯は閉じたままです。

私たちの胃の機能を3つ挙げるとすれば、一時貯蔵、殺菌、消化です。このうち、殺菌につきましては『ヒトは腐った肉をも食べる能力を秘めている』にて述べたとおりです。

今回の記事は、主に〝一時貯蔵〟の機能に着目したものになります。私たちが水を飲むと、それが胃に蓄えられます。この機能だけを見るのならば、私たちが体内に「水筒」を持っているのと同じことになります。従いまして、わざわざペットボトルを持ち歩かなくても、胃袋がペットボトルの役割をしてくれているのです。

それだけではありません。ペットボトルの水をこまめに飲まなくても、一度に飲んだ何百mL(ミリリットル)の水は胃に溜められ、その数分後には幽門が少し開いて、少しずつ水を腸(十二指腸)の方へと流してくれるのです。こんな便利なものはありません。

更に、胃に入れた水は、最低限に溜めていた胃酸によって殺菌消毒されます。要するに、殺菌食毒機能付きの水筒を体内に持っているということです。

では、幽門の絶妙な調節機能を紹介しましょう。掲載した図の右上にグラフを載せました。縦軸は〝胃からの排出速度〟を採っていて、これは幽門を通って十二指腸へと送られる水の、1分間当たりの通過量(単位:ミリリットル)を示しています。一方、横軸は、一度に飲む水の量を採っています。

さて、真水を飲んだ場合ですが、一度に飲む量が多くなるほど、胃からの排出速度が高まっていきます。そして、それが最大になるのが、一度に飲んだ水の量がおおよそ600mLであった場合で、速度としては20mL/分というものです。600mLといいますと、最近ではちょっと大きめのペットボトルに600mLというのが増えてきましたが、その中身を一度に全部飲み干した場合に相当します。

この特徴は、もし、一刻も早く脱水症状を解消したいという場合があるのであれば、一気に600mLを飲むことです。この特徴は、スポーツドリンクや経口補水液の場合も同様となります。もちろん、体格の違いを含めた個人差がありますので、小柄な方であれば500mLが最も速まるかも知れません。

その量を超えて(600mLを超えて)多量を飲むと、今度は胃からの排出速度が低下していきます。これは、胃の内容物が多過ぎることによって安全対策として排出にブレーキが掛かるのだと解釈できます。

因みに、ピールを飲んだ場合は、それに含まれている炭酸とアルコールが幽門の括約筋を緩めるようで、胃からの排出速度がもう少し高まるようです。そのため、ビールだと600mLを超えても、ゆっくり飲む限りはどんどん飲めて行くことになりますが、お勧めはできません。

調節という点で優れているのは、水(真水または生理食塩水)を一気に600mLを飲むと、最初は排出速度が最高になりますが、胃内の水が徐々に減っていきますので、減れば減るほど排出速度も低下していくことです。

そのため、ゆっくりとした全身への水分補給が、長時間にわたって継続していくことになります。まさしく、高性能な全自動給水機付きの水筒を体内に備えている感じです。

上述しましたように、胃の本来の機能を忘れてしまった人が増えたことと共に、飲み込んだことが即ち体内に入ったことであると勘違いしている人が増えたことを挙げました。後者の場合、「こまめに水分補給を」と言っているあたり、結果として「=こまめに体に水分が補給されている」のだと錯覚している場合が多いように思うのです。

典型例を一つ挙げますが、「牛乳」を飲んだとしましょう。牛乳は見るからに液体ですし、内容物としては水が圧倒的に多いわけです。これを口から放り込むと、牛乳中の水が体内に補給されたのだと思う人がかなり多いのではないかと思うのです。しかし実際は、牛乳を飲むとそれを消化するために幽門は閉じ、消化活動に約2時間前後は掛るようです。従いまして、多量の水分で構成されている牛乳を飲んでも、それは緊急時の水分補給にはならないということです。因みに、ヒトがウシの乳を飲むことは、不自然極まりないことですので、お勧めはしません。

以上のように、「こまめに水分補給する」ことのメリットは殆ど無く、デメリットが多くあります。だからこそ理想は、こまめに水分補給をするのではなく、他の動物と同様に、或いは昔の人のように、1日に数回、一度に350~500mL程度を飲むのが良いと考えられます。現代人は、野生動物や、昔の人の生活様式を改めて見つめ直し、間違った方向に進んでいないかを常にチェックし続ける必要があるでしょう。