秋の七草の一つに〝クズ(葛;Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)〟があります。因みに、秋の七草の覚え方の例として「おすきなふくは」というのがあって、おみなえし(女郎花)、すすき(尾花)、ききょう(桔梗)、なでしこ(撫子)、ふじばかま(藤袴)、くず(葛)、はぎ(萩)、ということになります。

クズの根(葛根)は「葛根湯」の成分の一つとして、多くの人の知り得るところでしょう。なお、葛根湯には葛根の他に、麻黄、大棗、桂皮、芍薬、甘草、生姜などが配合されています。

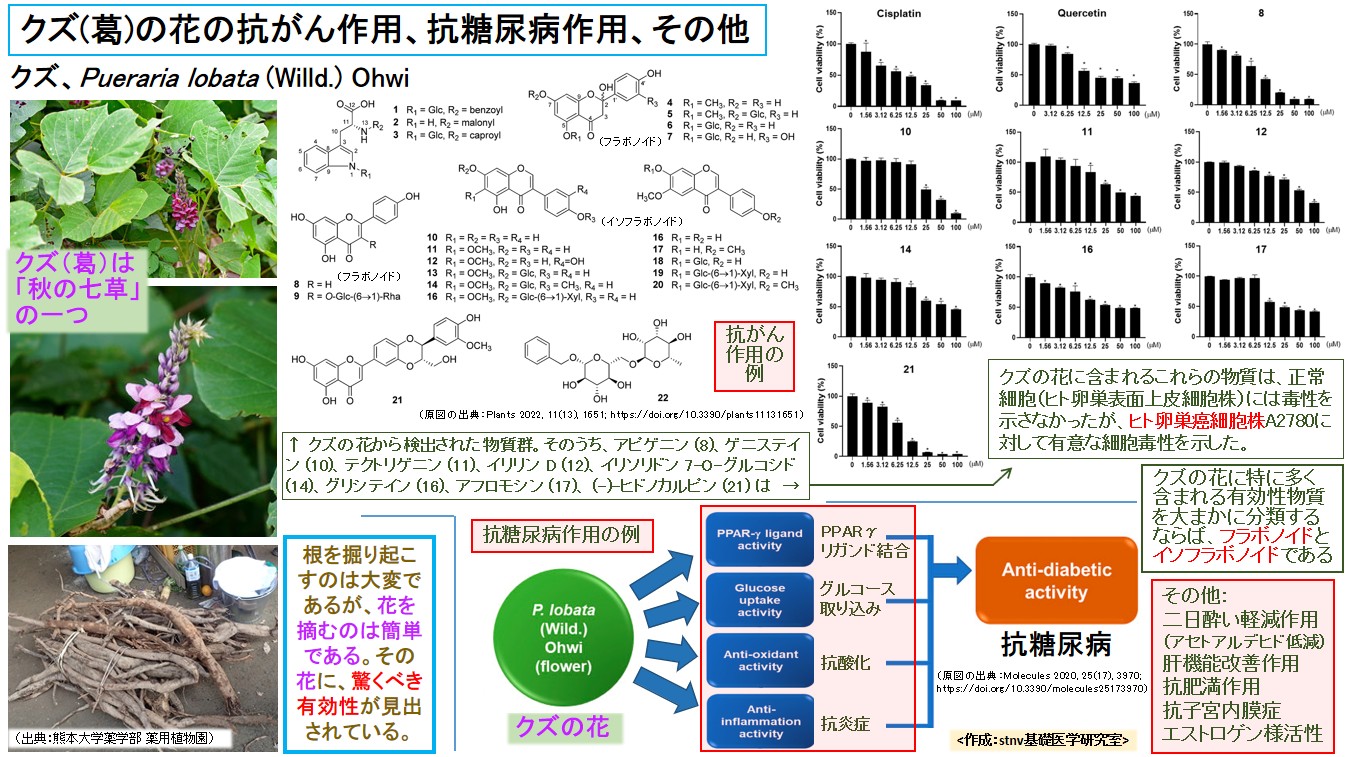

ところで、都会で生まれ育った人の中には、クズを実際に見たことが無いという人がいらっしゃるかもしれませんので、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左端に載せておいた写真にてご確認ください。

一方、郊外~田舎におきましては、例えば道路脇の草むらを見れば、大抵と言ってよいほどクズが繁茂しています。クズは蔓(つる)性の植物で、基本的には人間が手を付けた土地と、自然のままの植生との境界付近によく見られます。逆に、手付かずの森林の中には殆ど見られません。このことから、クズは人との関わりが強い植物であると言うことが出来ます。「秋の七草」のメンバーに入れられる理由の一つは、人にとって身近な植物だったからでしょう。

私のような、田舎に住む人間にとっては、クズは手に負えない非常に厄介な植物であるという印象を持っている人が多いと思われます。自治体などで行う草刈り作業の時に、最も手こずらされるのがクズです。蔓が何メートルも伸びますので、背の高い草や木、フェンスなどに巻き付いている場合は、それを除去するのに大変な労力が要ります。

都会に住む人にとっては「紫の奇麗な花」でしょうし、郊外に住んでいて道路脇でたまに見かける程度の人にとっては「葛湯(くずゆ)の原料になる植物」という印象かも知れませんが、田舎に住む人にとっては「面倒くさい蔓」という感じなのです。

さて、そんなクズですが、根っこに薬効があることは、葛根湯の存在からも容易に類推できます。「だったら、クズの根っこを掘り起こしに行こう!!」と一瞬思うのですが、そう簡単に掘り起こせるものではありません。掲載した図の左下の写真に、掘り起こされたクズの根が写っていますが、側に置いてあるバケツの大きさと比較していただけば、その大きさや長さが解るでしょう。プロの方が掘り起こすクズの根にはもっと巨大なものがありますし、もちろん生えたばかりのものは小さいでしょうが、かなり地中深くまで伸びていることは間違いありません。そこで、「根っこにしか薬効が無いの?」と誰もが思い始めることでしょう。

実は、花にも優れた薬効のあることが知られていて、比較的詳細な研究も行われています。今回の図で主に紹介しますのは〝抗がん作用〟と〝抗糖尿病作用〟ですが、他にも、二日酔い軽減作用(アセトアルデヒド低減)、肝機能改善作用、抗肥満作用、抗子宮内膜症、エストロゲン様活性などが知られています(後で補足します)。

「なぁ~んだ!! 花なら、犬の散歩のついでに手軽に採れる!」ということになります。

皆さま、西洋医薬は人工合成された単品や、必要に応じて他の単品を幾つか配合して作られているもので、いわば人間の叡智によって作り出されたものです。しかしクズの花の成分は、神様が与えてくださったものです。人間はよく失敗します(「私は失敗しないので…」というのは嘘です)が、神様は失敗しません。クズの花に含まれる成分(ファイトケミカル)は非常に種類が多く、絶妙な配合割合になっています。

掲載した図の上段中央やや左よりに、クズの花に含まれている成分の例が示されています。因みに、天然物においては、種は同じであっても産地によって含有成分が異なる場合があるわけですが、おおよその傾向は変わらないと考えて結構でしょう。

この図には合計で22種類の物質が描かれていますが、大まかに分類すると、多くを占めているのがイソフラボノイドとフラボノイドだということになります。

因みに、葛根(クズの根)の主要な活性成分だとされているプエラリン(puerarin)は、ダイゼインというイソフラボンの配糖体(8-C-グルコシド)なのですが、この図には挙がっていないことからも、これらは花に多い成分だと捉えて結構だと思います。そしてまた、葛根には期待できない他の効能(作用)が期待されることになるわけです。

先ずは、抗がん作用から見てみましょう。先ほどの図で見て頂いた各成分を被験物質として、〝ヒト卵巣癌細胞株A2780〟に対する細胞毒性を調べた結果が、右上のグラフ群です。なお、比較対照として強力な抗がん剤(猛毒)である〝シスプラチン(代表的な白金製剤)〟と、ファイトケミカルである〝ケルセチン〟が用いられています。

実験の結果、特に21番の (-)-ヒドノカルピンや、8番のアピゲニンの抗がん作用が強力であることが判りました。なお、アピゲニンは、このブログでも複数回登場させている万能なファイトケミカルで、抗がん作用につきましては『優れた抗がん作用を示すファイトケミカルの一覧』の中の一つに入れているものです。

併せて大切なことが二つあります。

一つは、大抵の生理的作用は、単品よりも多種類の物質が混合している方が、実質上において有効性が増すと共に、副作用が減弱することです。例えば、上記の21番と8番の物質だけを取り出して薬にするよりも、クズの花に含まれているファイトケミカルの全てが入っているエキスのほうが有効性が高いということです。

もう一つは、いわゆる「正常細胞」として〝ヒト卵巣表面上皮細胞株〟に対する影響も調べられたのですが、シスプラチンを除いて、正常細胞への悪影響は見出されなかったことです。即ち、シスプラチンなどの抗がん剤は、どのような細胞に対しても無差別的に強烈な毒性を示しますが、ケルセチンや、クズに含まれる各種のファイトケミカルは、がん細胞に対してだけ毒性を示すということです。この違いは非常に大きなものとなります。抗がん剤で人もやられるのか、ファイトケミカルでがん細胞だけがやられて人は元気になる、という違いです。

次に行きますが、掲載した図の下段には、クズの花の抗糖尿病作用に関する論文中の、まとめの図のみを引用させていただきました。論文中には様々な実験データが沢山掲載されているのですが、スペース上の制約があるため割愛させていただきました。

結論的には、図中にも描かれていますように、クズの花(の成分)は、PPARγ(ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体ガンマ)に結合して活性化させることによってインスリン抵抗性を改善させること、各細胞におけるグルコースの取り込みを促進させて血糖値を低下させること、抗酸化作用を発揮すること、抗炎症作用を発揮すること、によって抗糖尿病作用を発揮することです。

クズの花の生理的効果は、他にも次のようなものが確認されています。図の右下に挙げておいたのですが、最も有名なのは、二日酔い軽減作用であり、これはアセトアルデヒドを低減させるという機序によるものです。併せて、肝機能改善作用も示すことになります。また、上記の抗糖尿病の機序の結果として、抗肥満作用も示すことになります。また、抗子宮内膜症や、エストロゲン様活性を示すことも知られていて、これは含有するイソフラボノイドによるものであると考えられます。

上述しましたクズの花の生理作用は、その一部を紹介しているに過ぎないと捉えたほうが良いと思われます。何故なら、例えばアピゲニンが含まれていますから、アピゲニンによる多彩な効果も期待できることになります(例:『アピゲニンは全身の老化だけでなくUV-Bによる皮膚老化をも抑制する』)、『万能とも言えるアピゲニンをタンポポコーヒーで摂ってみませんか』などで紹介しています)。

クズの花を採ってきたならば、そのまま生で使うこともできるでしょうし(例:花穂全体を天ぷらにする。花びらを飲み物や、料理や、ご飯に散らすなど)、乾燥してお茶にしたり、乾燥物を他のお茶に混ぜるなどして使うこともできるでしょう。

生理作用を持つ各種の成分が少量ずつ作用することによって、全身の健康度が高まることになると考えられます。秋の時期だけの天の恵みですから、有難く戴きましょう。