先にミネラルとビタミンについて見てみましたが、今回は、いわゆる「3大栄養素」と呼ばれる「タンパク質、脂質、炭水化物」について見てみようと思います。

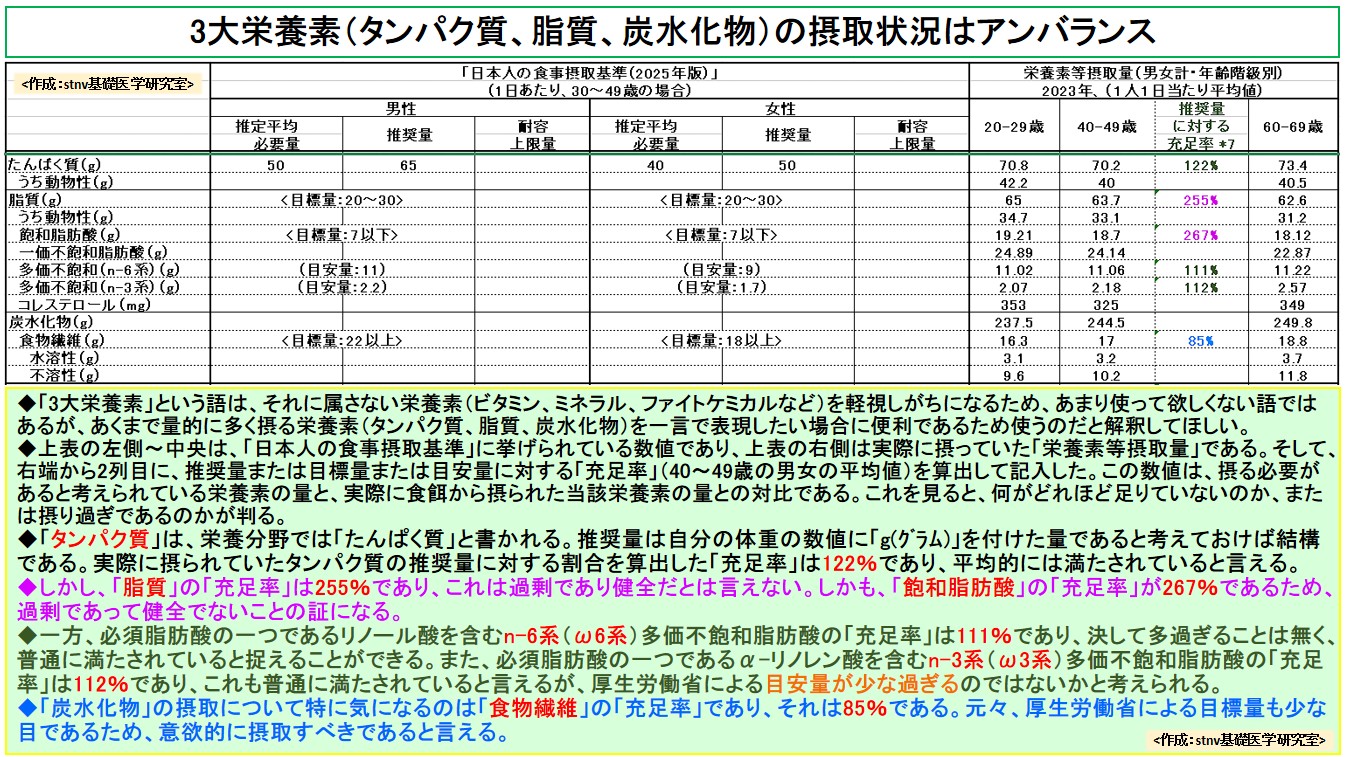

掲載しました図(高画質PDFはこちら)の上半分に掲げた表の概略は次のようです。即ち、左端から中央にかけては、厚生労働省による2025年版の「日本人の食事摂取基準」の数値を拾って作成したものです。因みに、「推定平均必要量」というのは、集団の約半数が充足するとされる量を示しています。一方、「推奨量」というのは、集団の97〜98%の人が充足できる量を示しています。また、「目標量」というのは、推定平均必要量や推奨量などが欠乏症の予防を主眼に置いているのに対し、目標量は、がんや糖尿病といった生活習慣病の発症を予防することを目的として設定された量です。或いは、「目安量」というのは、推定平均必要量を算定できるほどの十分な科学的根拠が無い場合に設定される量で、この目安量以上を摂取していれば、その栄養素が不足するリスクは殆ど無いと考えられる量を示しています。

次に、その表の右側の部分は、厚生労働省によって2023年に調査および集計された「栄養素等摂取量」の数値を拾って作成したものです。なお、これは食べられた食事の内容から各栄養素の摂取量が計算されたものであって、例えばプロテイン製剤、食間に食べた菓子類などによる栄養素は加算されていません。

そして、その表の中に、独自に計算した「推奨量に対する充足率」の数値を表示しました。これは、40~49歳の年代のデータ(男女の平均)について、基本的には「推奨量」(男女を平均した値)に対する「栄養素等摂取量」のパーセンテージを独自に計算して求めたものです。ただし、推奨量が定められていない栄養素につきましては、代わりに「目標量」や「目安量」を計算に用いました。

では、表の上段のタンパク質から順に見ていくことにしましょう。なお、栄養の分野では「タンパク質」のことを「たんぱく質」と書かれることが多いです。この表記の場合は、食べ物に含まれる栄養素としてのタンパク質のみに着目した表現であると捉えて結構でしょう。従いまして、生化学をはじめとした学術的な用語としては「タンパク質」が用いられます。

タンパク質の推奨量は、一般的かつ平均的には、自分の体重(kg)の数値に「g(グラム)」を付けた量であると考えておけば結構です。そして、栄養素摂取量調査の結果として、実際に摂られていたタンパク質の推奨量に対する割合を算出した「充足率」(40~49歳の場合)は、122%でした。この数値を見る限り、平均的には満たされていると言えます。年代別に見た場合、高齢に当たる60~69歳の人では更に多くのタンパク質を摂取しているようですので、ひとまず安心ということになります。

ところが、大きな問題であるのが「脂質」です。脂質の「充足率」は255%であり、これはかなりの過剰であって、決して健全だとは言えない数字です。しかも、その内訳として、「飽和脂肪酸」の「充足率」が267%になっていることです。

上述のタンパク質の摂取量の表を見直してみると、40~49歳の場合では70.2gになっていますが、その下段に示されている「うち動物性」を見ると40gになっています。即ち、70.2gのタンパク質のうちの40gを動物から摂っているというわけです。そして、その多くは魚ではなく肉であることが予想されるわけです。何故なら、飽和脂肪酸の充足率が267%にもなっているからです。もし、動物性たんぱく質の摂取源が魚であれば、飽和脂肪酸の充足率(過剰率)はもっと少なくなっているはずです。

飽和脂肪酸が過剰である場合の弊害につきましては、先にupしています記事『脂は体内で作るものであって食べるものではない』や、『その脂がカイロミクロンになって毛細血管の血流を邪魔する』、などに記していますので、必要に応じてご覧ください。この記事におきましては、とにかく飽和脂肪酸が過剰に摂られているということの事実を認識していただければ結構かと思います。

一方で、同じように「脂質」に分類されるもののうち、必須脂肪酸の一つであるリノール酸を含むn-6系(ω6系)多価不飽和脂肪酸の「充足率」は111%であり、決して多過ぎることはないということです。平均的には、普通に満たされていると捉えることができます。もちろん、中にはリノール酸やアラキドン酸の摂取過多の人がいるわけであり、その人たちは炎症が過度に起ってしまう可能性があるわけです。

それに対しまして、同じく必須脂肪酸の一つであるα-リノレン酸を含むn-3系(ω3系)多価不飽和脂肪酸の「充足率」は112%であり、これも平均的には普通に満たされていると言えます。ただし、厚生労働省による目安量が少な過ぎるのではないかと考えられるのです。表におきましては、概算するならば「n-6系:n-3系=5:1」ぐらいになっているのですが、n-3系の比率をもう少し増やした方が良いと考えられます。特にn-3系の中でもEPAやDHAは大変重要ですので、サプリメントなどによって補うに越したことは無いと考えられます。

なお、その根拠につきましては、既にupしています記事『特にニューロンにとってDHAは極めて必須の脂肪酸』や、『必須脂肪酸の摂取比率は理想的になっていますか?』などを、必要に応じてご覧ください。

それでは3つ目の「炭水化物」について見てみましょう。その多くは主食として食べられる穀物から摂取されるもので、エネルギー源としての「糖質」を確保するための栄養素だと捉えて結構でしょう。ただし、炭水化物はそれだけではなくて、種々の重要な生理活性物質としての働きもあります。ここでは詳細には触れませんが、既にupしています記事『「糖質を摂る」というのは単に砂糖やブドウ糖を摂ることではない』におきまして、糖アルコール、希少糖、オリゴ糖、食物繊維の生理的な働きについて紹介していますので、必要に応じてご覧ください。

そして、厚生労働省による調査におきましては、食物繊維の摂取状況についての結果が報告されていますので、表にはそれを収載しました。一方で、「目標量」が定められているのが「食物繊維」という項目のみですので、それについて充足率を計算してみました。その結果、85%という摂取不足の状態であることが明らかになりました。

多くの人が精製されたものを食べていますし、如何にも繊維質が多そうな食材や部位は敬遠されますので、摂取不足の状態になっているわけです。食物繊維の重要性につきましては、既にupしている記事では、『大腸の粘膜細胞は腸内細菌がくれた酪酸をエネルギー源にしている』、『冷えた玄米ご飯のメリットは絶大である』、『消化しないもの(リグニン)を通すことも大切』、『体内で必要な水素(H2)は食物繊維から腸内細菌が作ってくれる』などがあります。既に色々な観点で記事にしているのも、食物繊維の重要性を知っていただきたいからです。

今回の記事は、3大栄養素につきまして、実際の摂取状況を大雑把に把握していただきたくて作成したものです。上述しました各重要ポイントを再確認していただき、健康を保つための基本中の基本として、日常の食生活において改善すべきところがありましたら、すぐにでも改善していただければと思うところです。