今回は、〝AGEs(終末糖化産物)〟の話へと進んで行こうと思います。年齢が進んで行くと、平均的には様々な病気に罹りやすくなっていきますが、その原因のうちで、かなり大きなウェイトを占めているのがAGEsであると思われます。また、外見的な老化を促進させている原因のうちの何割かも、AGEsによるものであると考えられます。

先にupしています『老化の原因と対策 ~概略編~』の表中にも「終末糖化産物」を挙げていて、そこでは「血糖値ピークを生じさせない」ことを第1の対策として挙げましたが、それに次ぐ第2の対策として、今回お話する「食べ物に含まれる終末糖化産物(AGEs)も危険だから避けよう!」ということになります。

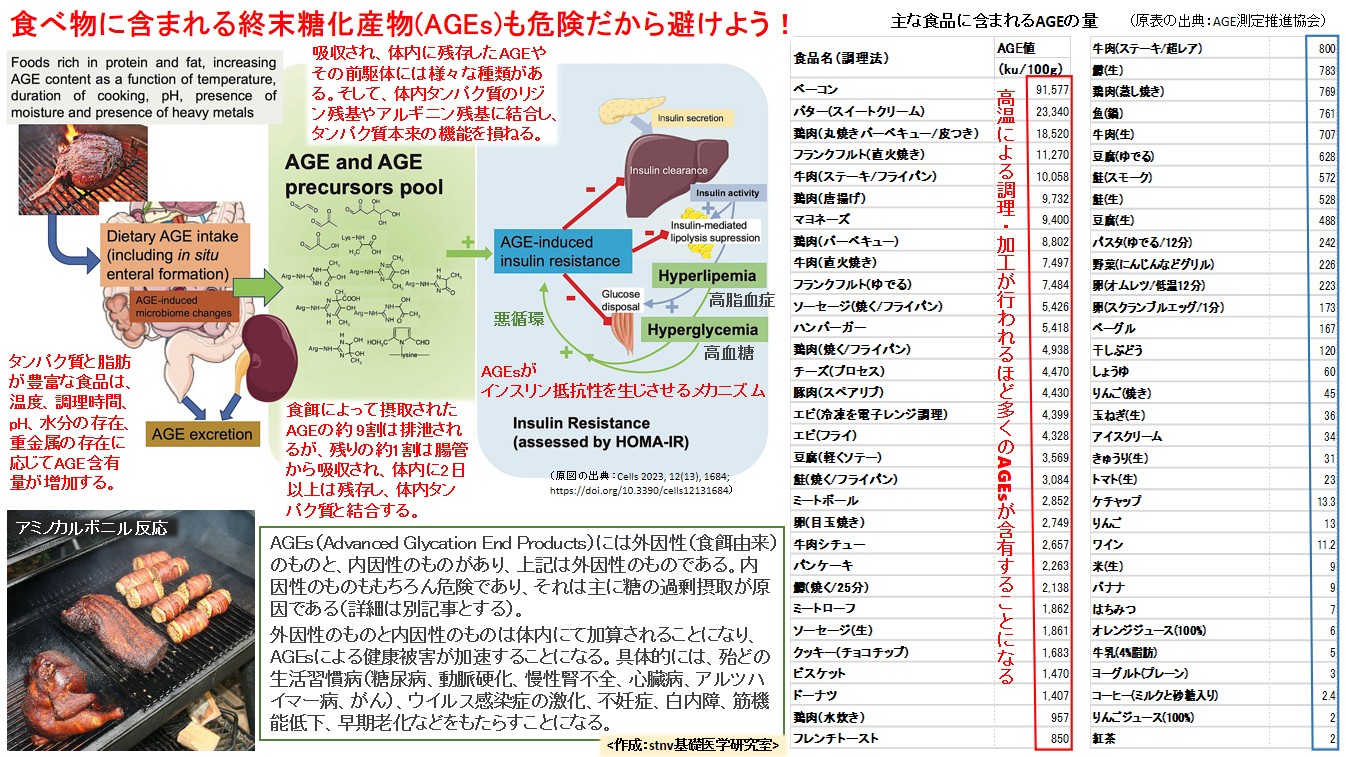

因みに、血糖値ピークを生じさせないことは〝内因性〟のAGEsを生じさせないようにすることの対策ですが、今回の話は、食材に既に含まれている〝外因性〟のAGEsの話であるところが大きく異なります。要するに、体内で作られるAGEsと、口から放り込まれるAGEsの双方を減らしていかなければならないということになります。

ところで、AGEs(終末糖化産物)とは、一体どのようなものなのか…、ということが気になるでしょう。世間一般では「AGEs」という文字が一人歩きしている感じですが、文字のみからイメージを膨らませて理解を進めることは非常に難しいです。そこで、このブログでは物質の構造式を示すことが非常に多いのですが、ぜひお付き合い頂きたいと思いますし、肉眼では見えない物質を「見える化」する最善の方法が、構造式にて表す方法です。

因みに、「終末糖化産物」という語から、どのようなものを連想するかは人によってそれぞれでしょうが、例えば「終末… 行きつくところ?」「糖化… 糖になるの??」「産物… なにそれ??」ってなると思います。そこで、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左寄りのところに、少し小さいですが構造式が挙げられていますので、ちょっとだけ見て頂きたいと思います。

「えっ? ぜんぜん糖じゃないじゃないですか…」 …そうなんです。中には、タンパク質に糖分子がくっ付いている姿を想像しておられた人もいらっしゃることと思いますが、その殆どは一般的な糖ではありませんし、最低限とも言える糖の定義(ホルミル基(−CHO) またはカルボニル基(>C=O) を1つ持つ)に当てはまらないものもあります。

そして、「タンパク質に糖がくっ付いているだけなのだから、それほど毒性は強くないでしょう…」と思っておられた人もいらっしゃるかもしれませんが、そのイメージは根底から覆されることになります。なお、もう少し詳しいお話は、必要性が出た時までお預けにしておきますので、ご安心ください。それよりも、日常生活に絡む話に戻すことにします。

AGEsは、図で見て頂きましたような、かなり分子量が小さいものが多いですし、この図に示されているのはまさに氷山の一角で、分類の仕方にもよりますが、数十種類程度が確認されています。もちろん、それらはアミノ酸のアルギニンやリジン(またはリシン)に結合しやすいですし、それぞれの凶悪度も様々だということになります。

本来、これらのAGEsは、私たちが火を使わない超原始的な生活をしている時代には体内に入ることは殆どありませんでしたので、私たちはあまり耐性を持っていません。そのため、これらを体内に多く取り込んでしまうと、それによって健康被害が加速することになるわけです。

具体的には、掲載した図の下部にも挙げておいたのですが、殆どの生活習慣病(糖尿病、動脈硬化、慢性腎不全、心臓病、アルツハイマー病、がん)、ウイルス感染症の激化、不妊症、白内障、筋機能低下、早期老化などをもたらすことになります。また、内因性のAGEsと加算されることになりますので、双方に気を付けなければならないことになります。

なお、図の中央付近には、糖尿病と深く関係するインスリン抵抗性を、AGEsが生じさせるメカニズムが描かれています。これは、近年に報告されているAGEs関連論文のごく一部であって、他にもAGEsの発病メカニズムが多く見出されていますので、機会を改めて紹介させていただこうと思います。

では、どのようなものにAGEsが多く含まれているのかを見ていくことにしましょう。図の左端にも肉類が高温調理されている写真を載せておきましたが、これは典型例になります。そして、図の右端の表に、「主な食品に含まれるAGEsの量」のランキングを載せておきましたので、表の左上から順に目を通していただければと思います。

概して言えば、動物の肉を高温で調理したときにAGEsが多く発生することになります。ベーコン、鶏肉の丸焼き、フランクフルトの直火焼き、牛肉をフライパンで焼いたステーキ、鶏の唐揚げ、などと続いていくことになります。また、同じ牛肉でも、あまり焼かずに超レアにすると、AGEsの量は十分の一程度まで少なくなります。或いは、鶏肉を水炊きにすれば、丸焼きにした場合の二十分の一程度までAGEsが少なくなります。

肉が焼かれる場合に特にAGEsが増える理由は、肉中のタンパク質や脂質と、肉の細胞内に在った少量の糖が、細胞が壊れることによって混ざり合い、そこに百数十℃~何百℃という高温が掛かることによって、化学反応(アミノカルボニル反応)が加速されるからです。

口から入ったAGEsは、その約9割は排泄されるようですが、残りの約1割は腸管から吸収され、体内に2日以上は残存するということです。その間、AGEsは近くに在ったタンパク質を構成しているアルギニンやリジンに結合し、そのタンパク質の運命に従うことになり、併せて悪さをすることになります。その後にAGEsを取り込まなければ、体内のAGEs量は徐々に減っていくことになりますが、取り込み続ければAGEs量はどんどん増えていくことになります。

日本古来の食餌では、やはり植物性食材が中心でしたし、たまに肉を用いるにしても、鍋で炊く、茹でる、蒸すなどの調理方法が主でしたから、AGEsの生成量は大変少なかったわけです。その分、先に挙げた生活習慣病などの発症が少なかったのだと言えるでしょう。