今回の記事は、特に〝高血圧〟を主テーマにした記事の3つ目となります。因みに、先にupしました記事は、『高血圧症の解消に運動が有効である理由』と『高血圧であることが伝わっていないから高血圧』の2つです。

最近は、インターネットを通じて検索すれば、大抵の情報が手に入るようになりました。しかし、ライターさんの人数が急増したことや、普通に検索できてしまう読みやすくて平易な文章を元に、それに若干の加工を加えて新たな記事として公開してしまう例が氾濫するようになりました。その結果、例えばキーワードとして〝高血圧〟と〝マグネシウム〟を入力して検索すれば、おおよその結論として〝マグネシウム不足は高血圧のリスクを高めるため不足しないようにしましょう〟などという情報が出てくることになります。

或いは、少し学術的なものになると〝高血圧である数百人にマグネシウムをサプリメントとして一定期間摂取してもらい、その後の血圧変動を調べた結果、有意な効果は認められなかった〟などというものも出てきます。すると読者は「一体どっちなの?」ということになって、この件についてはスルーされてしまうのが落ちになります。

ライターさんがしっかりと説明しない(できない)ことや、学術論文では高血圧の原因を区分けしないまま全員にマグネシウム補給をしてしまっていること。或いは、降圧薬を売る企業からおカネをもらって否定的な結果になるように実験方法や解析方法を選ぶことも行われているでしょう。いずれの場合も〝マグネシウム補給=血圧降下〟という単純な関係について触れているに過ぎません。実際は、それほど単純ではないということです。

私の場合、高血圧だと診断されている人の全てにマグネシウム補給が有効である、などとは決して言いません。即ち、マグネシウム補給が有効であるのは、あくまでマグネシウム不足が高血圧の原因になっている人たちです。このような症例では、マグネシウムを補給しない限り、他のどのような手段を使っても根本解決にはなりません。そして、マグネシウムのみが特効薬となるわけです。しかし、他の原因によって高血圧になっている症例では、マグネシウムの補給が血圧を少し下げるかもしれませんが、それは根本解決にはなりません。上述のような学術論文の場合、高血圧の人全員にマグネシウムを補給して結果を統計解析すれば、「平均値としては若干の血圧低下が認められるが、効果の無い人もいるので、統計的に有意差は認められなかった」ということになるわけです。

ただし、先にupしている記事『普通に食べているだけではMg欠乏症になる可能性が高い』で述べましたように、日本人の大半は特に細胞内がマグネシウム不足に陥っていますので、高血圧の最大原因がマグネシウム不足である人や、他の原因とマグネシウム不足が合わさって血圧が高まっている例が非常に多いと思われます。従いまして、敢えてマグネシウムをサプリメントとして摂取していない人で血圧が高い人は、先ずはマグネシウムの補給を行い、様子を見ていただければと思います。

さて、今回の記事の本論に移りますが、総括としましては、マグネシウムは血圧調節に対して様々な組織、様々な細胞において、様々な役割を担っていますので、マグネシウム(Mg2+;マグネシウムイオン)が不足すれば血圧はどんどん上がっていく、ということです。

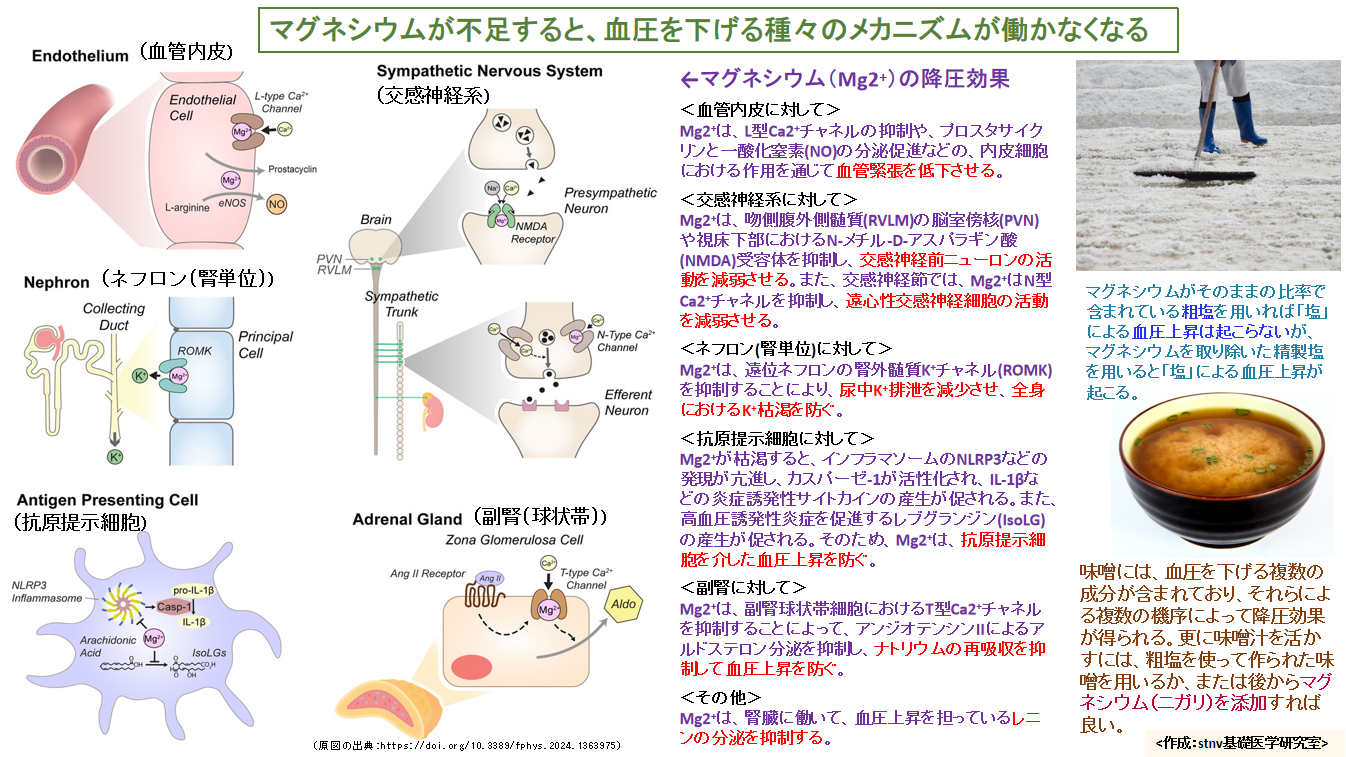

では、その代表的な例を図(高画質PDFはこちら)の左側に引用しましたので、それに沿って見ていくことにしましょう。なお、それぞれの解説を図中に文章化しておきましたが、ここにも書き連ねておきます。

<血管内皮に対して>

Mg2+は、L型Ca2+チャネルを抑制したり、プロスタサイクリンと一酸化窒素(NO)の分泌を促進したりなどの、内皮細胞における作用を通じて血管の緊張を低下させます。その結果として血管径が広がりますから、血圧が低下することになります。

<交感神経系に対して>

Mg2+は、吻側腹外側髄質(RVLM)の脳室傍核(PVN)や視床下部におけるN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体を抑制し、交感神経前ニューロンの活動を減弱させます。また、交感神経節では、Mg2+はN型Ca2+チャネルを抑制し、遠心性交感神経細胞の活動を減弱させます。その結果、交感神経の活動亢進による血圧上昇が抑えられることになります。

<ネフロン(腎単位)に対して>

Mg2+は、遠位ネフロンの腎外髄質K+チャネル(ROMK)を抑制することによって、尿中K+排泄を減少させ、全身におけるK+枯渇を防ぎます。これによって、K+枯渇による血圧上昇が抑えられることになります。

<抗原提示細胞に対して>

Mg2+が枯渇すると、インフラマソームのNLRP3などの発現が亢進し、カスパーゼ-1が活性化され、IL-1βなどの炎症誘発性サイトカインの産生が促されます。また、高血圧誘発性炎症を促進するレブグランジン(IsoLG)の産生が促されます。そのため、Mg2+は、抗原提示細胞を介した炎症性の血圧上昇を防ぐことになります。

<副腎に対して>

Mg2+は、副腎球状帯細胞におけるT型Ca2+チャネルを抑制することによって、アンジオテンシンIIによるアルドステロン分泌を抑制し、ナトリウムの再吸収を抑制して血圧上昇を防ぎます。これは、ナトリウムの高濃度化による血圧上昇を防ぐことになります。

<その他>

Mg2+は、腎臓に働いて、血圧上昇を担っているレニンの分泌を抑制します。これは、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系による血圧上昇を抑えることになります。

以上のようにマグネシウムは、血圧の上昇を抑えるための多くの機序にて重要な役割を担っていますので、不足してしまうと血圧の上昇にブレーキが掛からなくなってしまいます。従いまして、マグネシウム不足が高血圧の原因になっている場合は、マグネシウムの補給が必須となるわけです。

塩辛いものを多く食べたり飲んだりしても、マグネシウムがたっぷり含まれている粗塩を用いていれば、ナトリウムによる高血圧は発生しません。しかし、苦い塩は嫌だということでマグネシウム(ニガリ成分)を完璧なまでに除去してしまった精製塩を使う時代になったからこそ、厳しい塩分制限をしなければならなくなったわけです。因みに、味噌には血圧を下げる複数の成分が含まれていますので、それらによる複数の機序によって降圧効果が得られます。更に味噌汁を活かすには、粗塩を使って作られた味噌を用いるか、または後からマグネシウム(ニガリ)を添加すれば良い、ということになります。せひ、お試しください。