「なぜ、身近なところに、そんなに良いものが生えているのですか? そして、なぜ世間では採り上げないのですか?」「…もし、このようなことが広く知れ渡ったら、医薬品業界がそれなりに打撃を受けるでしょう。また、既存の医薬品を使っている医療機関や医師への風当たりも増々強くなるでしょう。だから、少なくとも日本では、古い民間伝承だから根拠が無いとして、最新の研究成果は見て見ぬふりをするのです」「でも、海外では意欲的に研究が進められているのですよね?」「そうですね、やはり、最も良いものを使わなければならない、という信念が強いのでしょう。逆に、日本では儲かるものを作って使わなければならない風土になっていますから…」

今日紹介しますのは、本当に、どこにでも生えている「草」の一つである「ハコベ」についてです。また、「ハコベ」は「春の七草」に挙げられている「はこべら」のことで、具体的な種名は「コハコベ、学名:Stellaria media (L.) Vill. 」です。

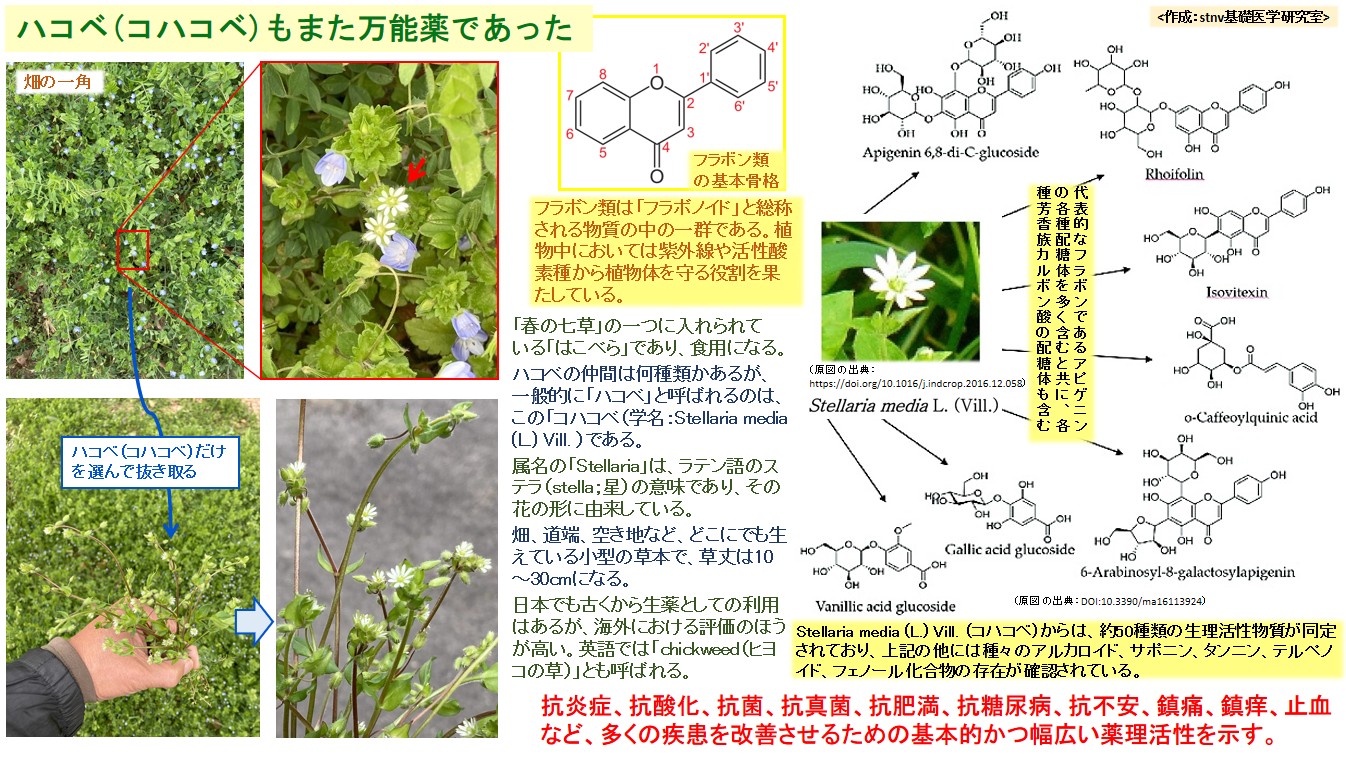

掲載した図(高画質PDFはこちら)の右側の下段に、コハコベの人体に対する作用を、まとめて羅列しました。それは即ち、抗炎症、抗酸化、抗菌、抗真菌、抗肥満、抗糖尿病、抗不安、鎮痛、鎮痒、止血などです。

このような作用を示すということは、もうほとんどの疾患の予防や治療に役立つことになります。

例えば、抗炎症作用というのは、「○○炎」と称される疾患の全てを改善に向かわせるために必須の作用になります。炎症は本来は治癒反応ですが、特に現代の日本人で現代風の食生活を送っている人の場合は、抗炎症に働く栄養素、例えばω3系の摂取比率が低いですから炎症が抑えられません。また、抗炎症に働く種々のファイトケミカルを摂っていませんから、それによる抗炎症作用も働きません。更には、腸内細菌の種類が不適切であるため抗炎症作用が弱まっています。そのために、病院や薬店に行って抗炎症薬を手に入れて投与することになります。しかし、コハコベは抗炎症作用を示しますから、これを日頃から摂っていれば、過度の炎症や慢性的な炎症を回避することが可能になります。そして、このような発言を大っぴらにすると、医薬品を独占させようとしている複数の機関によって、発言の撤回を迫られることになるのが日本という国の特徴になります。

抗酸化作用といいますのは、体内でどうしても生じてしまう活性酸素種を打ち消してしまう作用のことで、体内には尿酸、ビリルビン、SOD、グルタチオン、グルタチオンペルオキシダーゼ、カタラーゼ、システインなどの抗酸化物質がありますが、こられだけでは不十分で、体外からビタミンC、ビタミンE、ビタミンB2、カロテン、フラボノイドなどを補給してやる必要があります。コハコベの中には特にフラボノイドが多く含まれていますから、抗酸化能を高めることが可能になります。逆に、これらを摂らなければ、体内にある様々な生体分子が活性酸素種によって破壊されてしまい、それも万病の元になります。また、老化も加速されることになります。

抗菌作用や抗真菌作用は、いわゆる抗生物質(抗生剤)と同様に細菌や真菌を制圧する作用です。病原性の高い細菌や真菌の異常繁殖も、多くの疾患の原因になっていますので、これを解決するための重要な作用になります。コハコベに歯周病を防ぐ作用のあることが知られていますが、この抗菌作用によるところが大きいと思われます。

他には、コハコベは抗肥満作用、抗糖尿病作用を示しますので、日常的に摂取すると良いでしょう。世間には、糖尿病の薬が多種類存在しますが、メトホルミンだけは除き、その他のものは何のメリットも生まない、各代謝経路を阻害する対症療法の医薬品です。寿命を縮めたくなければ、そのようなものを医師に勧められて飲んではいけません。

抗不安作用などの精神面に対する作用は貴重です。間違っても、向精神薬には絶対に頼ってはいけません。脳はそんな単純なものではありませんから、特定の神経伝達物質のレセプターを阻害したところで何の解決にもなりません。短文では正しく表現できませんので正しい解決法につきましては割愛しますが、その一助をコハコベが果たしてくれることになります。

鎮痛作用や鎮痒(痒みを鎮める)作用は、身近な医薬品でも充分に対応することが可能ですが、やはり医薬品は副作用が付きものですから、使わないに越したことはありません。コハコベを日常的に摂取していれば、痛みや痒みを覚えることは少なくなるでしょう。

止血作用につきましては、脳内を含め、内臓に起きている出血には気付きにくいものですから、穏やかにそのような作用が効いてくれていれば安心です。この作用もコハコベによって実現できるわけです。

他にも言えるものがあると思われますが、それらは上記の基本的な作用によって実現できるものが殆どでしょう。従いまして、概して言うならば、コハコベは多くの疾患を予防したり改善させたりするための基本的かつ幅広い薬理活性を示す、ということになります。

図の右側に、コハコベから単離・同定さた成分の一部を示しました。複数の論文にて、特に有効な成分として〝アピゲニンの各種配糖体〟が挙げられています。糖の部分は、その何割かが外されて〝アピゲニン〟として働くでしょうし、配糖体の形のまま他の作用を示す可能性もあります。因みにアピゲニンの作用につきましては『アピゲニンは全身の老化だけでなくUV-Bによる皮膚老化をも抑制する』や、『万能とも言えるアピゲニンをタンポポコーヒーで摂ってみませんか』に記していますので、必要に応じてご覧ください。特に、抗老化においては欠かせないファイトケミカルです。

また、コハコベからは、約50種類の生理活性物質が同定されていて、アピゲニンの各種配糖体や各種の芳香族カルボン酸の配糖体の他に、種々のアルカロイド、サポニン、タンニン、テルペノイド、フェノール化合物の存在が確認されています。コハコベの優れた作用は、それら全ての物質の相乗作用であると捉えるのが正解だと思われます。

掲載した図の左側の写真は、私の家の畑の一角です。オオイヌノフグリの紫の花や、カラスノエンドウの伸び始めた蔓の間に、白くて小さな花を咲かせているのがコハコベです。下段の写真は、コハコベだけを何本か抜き取って少し束ねたシーンです。これはそのまま食べられますが、これも沢山採って乾燥させ、粉末にして使おうと思っています。