この記事は、先にupしました『細胞はバイオフォトンをも使ってコミュニケーションを取っている』の続きになります。ただ、いきなり、この記事から読んでいただいても結構なように書いていきます。

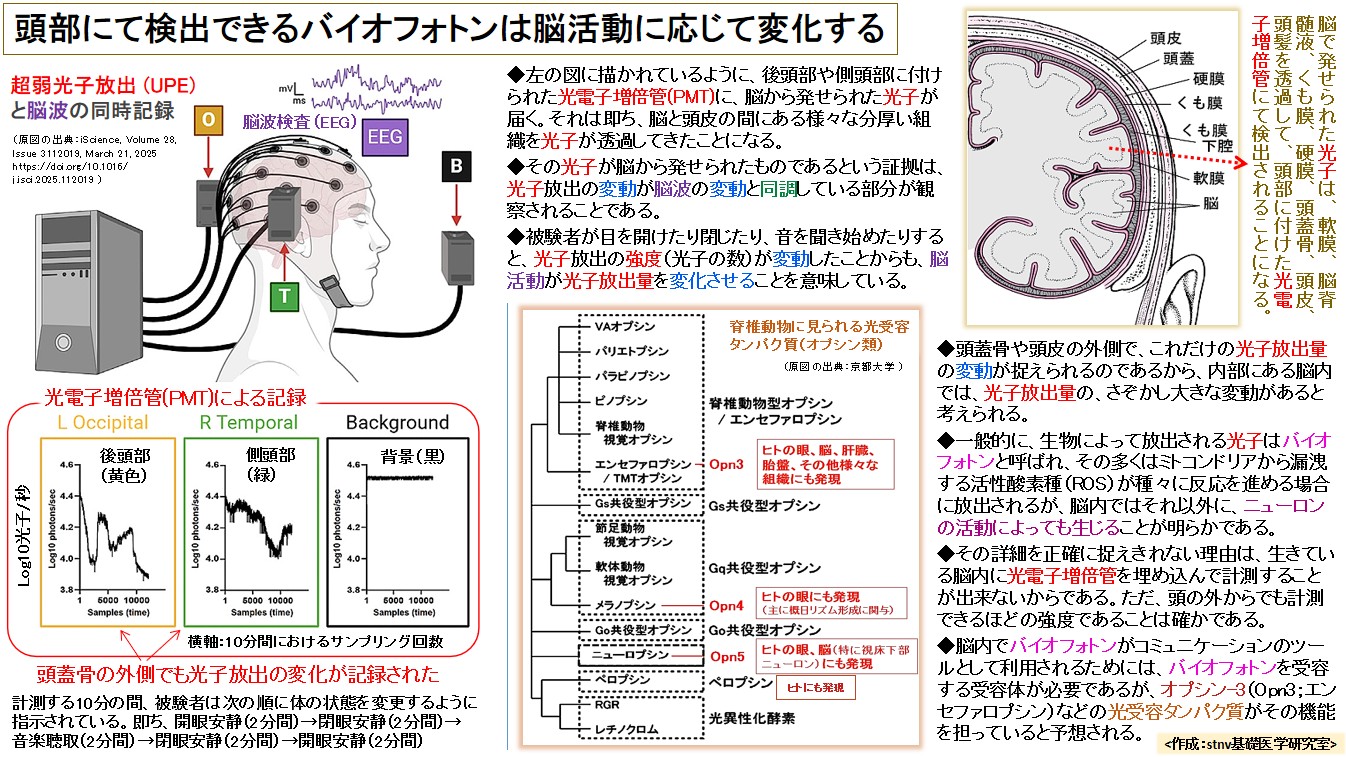

生物の体から発せられる極めて弱い光は〝光子〟として、「光電子増倍管」と呼ばれる装置を用いることによって検出することが可能になります。そして、その装置の検出器の部分をヒトの後頭部や側頭部に装着して計測すると、脳から発せられたであろう光子(バイオフォトン)を検出することが可能になります。掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左上に、その様子が描かれていますので、参照してください。

何故このような研究が行われているのかというと、従来から分かっていることだけで脳の活動や働きを理解しようとすると、やはり限界があるわけです。先にupしました記事の冒頭から幾つか例を挙げましたが、要するに、脳や精神の働きにおいては不思議に思うことが色々とあるわけです。

そこで、脳には人類が未だ知り得ていない情報処理の方法や、ニューロン間のコミュニケーションの手段があるのではないか…と考えられて、色々な角度から追及されているということです。言い換えれば、真理を探求したいとする純粋な欲望が、研究を進める原動力の一つだということです。

他には、例えば自分が思った通りに勝手に動いてくれるロボットや、義手や義足のようなものを作りたいという場合、脳波を測定して「思い」を検出しようとする方法は現在進行中なのですが、他の方法をも加えることが出来れば、もっと正確で緻密な動作を実現させることが可能になるでしょう。これは、体が不自由な人にとっては夢のような装置が誕生する可能性を秘めているわけです。

或いは医療において、脳の障害を客観的に調べたい場合に、測定手段が多いほうがより正確な診断が可能になりますし、できれば簡単な方法で調べられる方が良いわけです。そして、今回の記事で扱うような光に関するものであれば、その障害を特定の光によって治療できる方法が見つかるかも知れません。

およそ、上述のような理由で、脳の活動をバイオフォトンによって捉えようとする研究が進行中だということです。

話を戻しますが、図に示されているような方法にて、脳からも発せられていると考えられるバイオフォトンを、実際に計測することに成功したということです。

左側の図の下寄りに3つのグラフがありますが、横軸は10分間におけるサンプリング(光子の計測)の回数になっていて、要するに、端から端までが10分間だということです。そして、被験者は10分の間、次の順に体の状態を変更するように指示されています。即ち、開眼安静2分間 → 閉眼安静2分間 → 音楽聴取2分間 → 閉眼安静2分間 → 開眼安静2分間、という具合です。

一方、縦軸は1秒間に計測された光子の数(対数目盛)を示しています。

なお、右端の黒色で示されているグラフがバックグラウンドで、周辺で計測される光子の数を示しているのですが、時間経過に伴う変動は無いことが判ります。

さて、結果ですが、左端の黄色の枠で囲まれているグラフは、後頭部で計測されたバイオフォトン数の変動です。また、中央の緑色の枠で囲まれているグラフは、側頭部で計測されたバイオフォトン数の変動です。10分の間、被験者が上述のように体の状態を変更することによって、バイオフォトンの数(即ち、脳からのバイオフォトンの放出量)も変動したことが判ります。例えば、後頭部では、開眼安静にするとバイオフォトンの放出量が減り、閉眼安静にするとバイオフォトンの放出量が増えることが判ります。

合わせて、従来法によって脳波も計測されたのですが、研究者らによると、バイオフォトンの放出量の変動と、脳波の変動とが、ある部分では同調していたと述べています。このことは、計測されたバイオフォトンは、例えば頭皮から放出されたバイオフォトンではなく、実際に脳から放出されたバイオフォトンであることを意味しています。

そうなると、次のことが言えるわけです。脳内で放出されたバイオフォトンが頭の外で計測されるということは、脳と頭皮の間にある様々な分厚い組織をバイオフォトンが透過してきたことになるわけです(掲載した図の右上の図参照)。それは即ち、頭蓋骨や頭皮の外側で、これだけのバイオフォトン放出量の変動が捉えられるのであるから、内部にある脳内では、バイオフォトン放出量の、さぞかし大きな変動があると考えられるわけです。

では、バイオフォトンの発生源について確認しておきましょう。一般的に、生物によって放出されるバイオフォトンの多くは、先にupした記事に書きましたように、その多くはミトコンドリアから漏洩する活性酸素種(ROS)が種々に反応を進める場合に放出されるものです。ただし、脳内ではそれ以外に、ニューロンの活動によっても放出されることが明らかだということです。それは、脳波と連動する場合が確認されているからです。もちろん、常に脳波と同じなのであれば、わざわざバイオフォトンを計測する意味が薄くなりますので、脳波とは異なった変動をする場合もあるということです。

残念なことは、光電子増倍管を脳内に埋め込んで計測できないことです。もし、それが可能なのであれば、部位ごとに独特かつ大きく変動するバイオフォトン放出を確認できるに違いありません。しかし、生きているヒトを対象にそれは出来ませんので、脳の外側から計測するしかありません。

では、脳内でダイナミックに変動しながら放出されるバイオフォトンは、単なる副産物として放出されているだけなのか、それとも何かに利用されているのか…、ということについて見てみましょう。

後者の場合であれば、何らかの情報伝達の媒体としてバイオフォトンが利用されていることになります。バイオフォトンは〝光〟なのですから、ほぼ一瞬にして脳全体に影響を与えることも可能になります。瞬時にして頭の中が激変する…、などという心理的変化も説明しやすくなるわけです。

利用されているか否かを判断する方法の一つとして、そのバイオフォトンを受容する(情報を受信する)仕組みがあるのかどうかを見てみましょう。

掲載しました図の中央下段に、「脊椎動物に見られる光受容タンパク質(オプシン類)」という図を引用させていただきました。この中で、赤色の文字で注釈を加えたものが、ヒトにおいて確認されているオプシン類です。なかでも特に注目すべきなのが、エンセファロプシン(Encephalopsin;オプシン-3;Opn3)です。このタンパク質は、もともと脳で確認されたため、「脳」を意味する「encephalo-」という接頭辞が付けられたオプシンになっています。その他、眼、肝臓、胎盤をはじめとし、様々な組織で発現していることが確認されています。

さて、結論なのですが、脳内で発せられるバイオフォトンが脳内のオプシン-3(エンセファロプシン)にて受容されている、という検証実験がまだ行われていません。もちろん、理屈としてはオプシン-3は多くの細胞の細胞膜に組み込まれている光受容タンパク質ですし、光子のレベルの非常に弱い光でも感受することが確認されているのですが、ヒトの脳内のバイオフォトンを、脳内のニューロンのオプシン-3が…、という確証が得られていないだけです。

先にupしました『細胞はバイオフォトンをも使ってコミュニケーションを取っている』で紹介しましたように、細胞同士はバイオフォトンを用いてコミュニケーションを取っていることは間違いありません。従いまして、脳内で発生したバイオフォトンがニューロンの情報伝達においても利用されている可能性は非常に大きいと考えられるわけです。

更に推論を進めるならば、頭部に当たった光は、内部に在る脳の活動に影響を与えて当然だということになります。非常に弱い光であるバイオフォトンが頭の外で計測できるわけですから、頭部に当たった光が頭皮、頭蓋骨、硬膜、くも膜、脳脊髄液、軟膜を透過することによって光子レベルの弱い光になり、バイオフォトンと干渉したり何らかの影響をもたらしたりする可能性が大いに考えられます。従いまして、光環境は脳の働きにとって大変重要なものだということになるわけです。