今日は、アミノ酸の一つである〝GABA〟を紹介させていただこうと思います。GABAは一般的に「ギャバ」と呼ばれていて、平均的には「あ、聞いたことある!」という反応が返ってくる物質ではないかと思います。本来の名称は〝γ-アミノ酪酸(ガンマ-アミノらくさん)〟で、英語表記では〝gamma-Aminobutyric acid〟になりますので、頭文字を採って「GABA」と呼ばれるのが一般的になっています。

ところで、アミノ酸なのに「γ-」などの文字が付いていることに対して「え? なぜ、これだけに?」と思われる方が多いと思います。例えば、アミノ酸と言えば、グルタミンとか、アルギニンとか、ロイシンとか、アラニンなどのように、頭にギリシャ文字は付いていません。ところがGABAには「γ-」が付けられています。この理由は、一般的なアミノ酸の場合は、実際に「α-」が付くのですが、それが省略されているだけだということになります。

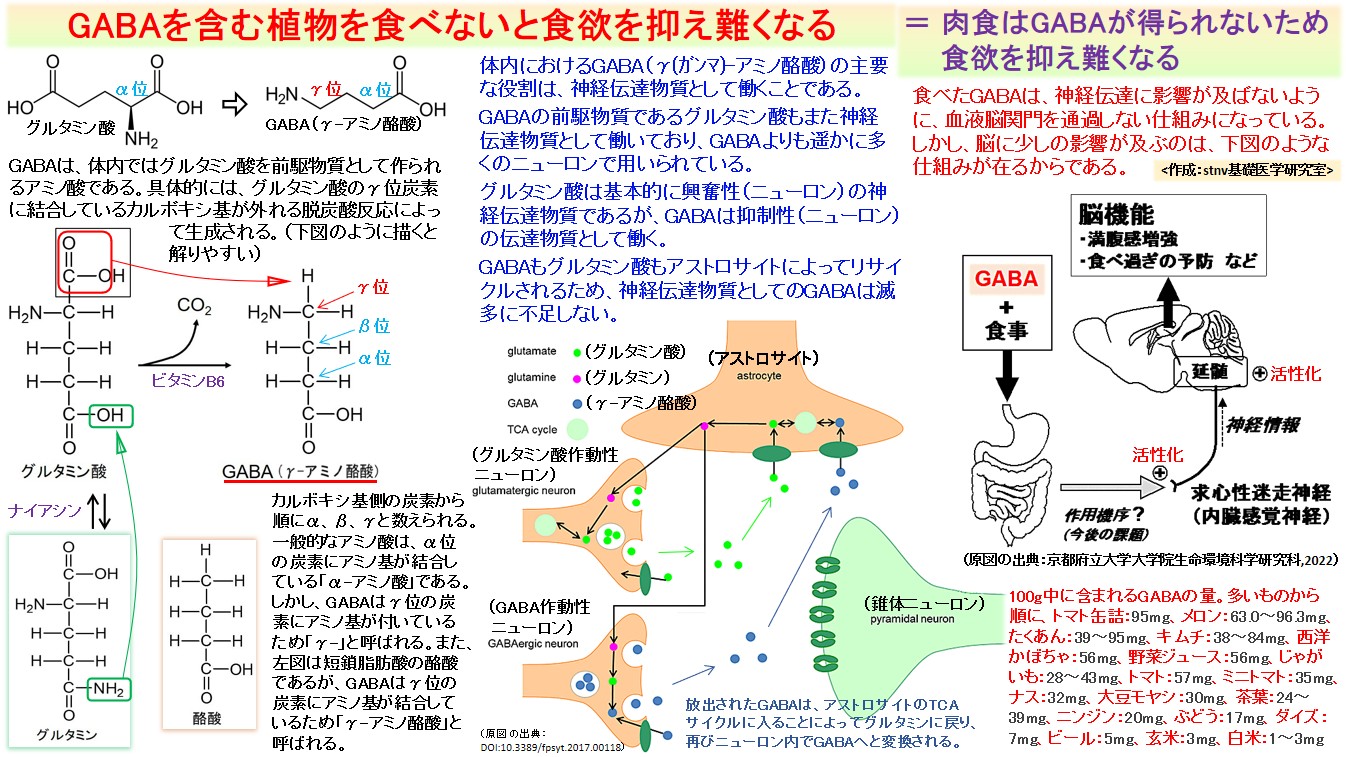

この「α-」「β-」「γ-」の意味は、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左側を見て頂くと判りやすいのですが、炭素原子の位置を現しています。「え~、なんか、ややこしそう…」「でも、だからこそ、脳内で重要な役割を果たすことができるんです!」

アミノ酸の場合、「アミノ」はアミノ基(-NH2)、「酸」はカルボキシ基(-COOH)が存在していることを意味しています。そして、カルボキシ基側から順に、骨格となっている炭素原子に「α、β、γ、δ、…」という記号が振られます。GABAの場合は「γ」位の炭素原子にアミノ基が付いていますから「γ-」という名称が与えられている、というわけです。

「では、○○酪酸、っていう名前が付けられているのは何故なのですか?」 図の下段の左から2つ目に〝酪酸〟の構造式を載せておきました。GABAと酪酸を見比べて頂ければ、一か所だけが異なっていることに気づきます。それはどこなのかと言えば、γ位の炭素にアミノ基が付いているのか、水素原子が付いているのか、というだけの違いになります。そのため、GABAの分子は酪酸の分子に非常に近いと言えます。そのため、GABAに固有の名称(「グルタミン」とか「アルギニン」などのような名称)を与えるよりも、お馴染みの「酪酸」を名前の中に入れたほうが解りやすい、と言えるわけです。そして、「酪酸」の炭素骨格の「γ位」に「アミノ基」が付いているので、これは「γ-アミノ酪酸」だということになります。

因みに、「アミノ酪酸」には、異性体としてα位にアミノ基が付いている「α-アミノ酪酸(AABA)」や、β位にアミノ基が付いている「β-アミノ酪酸(BABA)」も存在します。

では、γ位にアミノ基が付いているGABAが重要な役割を担っている理由についてですが、それは次のようです。GABAは、特に神経細胞(ニューロン)の内部で生合成されて使われています。即ち、食事やサプリメントにて経口摂取したGABAは、神経細胞では使われないことになります。この現象は、巷でよく言われる「血液脳関門を通過しない」という現象に相当します。そして、GABAが何から作られるのかと言いますと、〝グルタミン酸〟です。GABAも、グルタミン酸も、神経伝達物質として使われているのですが、グルタミン酸から容易にGABAへと変換できることが、この両者が使われる最大のメリットになります。

掲載した図の左端中段に、グルタミン酸からGABAへの変換の様子を挙げておきました。具体的に見てみると、グルタミン酸のアミノ基に近い側のカルボキシ基が外れ、代わりに水素原子が付加することによってGABAになっています。従いまして、グルタミン酸からGABA(γ-アミノ酪酸)は作りやすいのですが、β-アミノ酪酸やα-アミノ酪酸は非常に作り難いことが解ります。だからこそ、グルタミン酸を使っている神経細胞の近くには、GABAを使っている神経細胞が存在することになります。

グルタミン酸とGABAは、ちょうどアクセルとブレーキのように使われることが多くなっています。大抵の場合、グルタミン酸を主要な神経伝達物質として使う神経細胞(ニューロン)は〝グルタミン酸作動性ニューロン〟、GABAを主要な神経伝達物質として使うニューロンは〝GABA作動性ニューロン〟と呼ばれています。両者はアクセルとブレーキですから、隣り合った場所に存在していることが必要になります。そして、どちらか一方が優勢になってしまうと、とんでもないことになります。アクセルだけが踏まれてブレーキが利かなくなったり、ブレーキだけが効いて動かなくなってしまったりすることになります。だからこそ、そのような事態が起こらないように、グルタミン酸とGABAは、バランスが崩れにくい仕組みになっています。

図の中央下段に、グルタミン、グルタミン酸、GABAの使われ方を示した図を引用しました。特に注目して頂きたいのは、GABAがリサイクルされて使われていることです。巷で安易な情報として流されているもののうち最悪のものは、「グルタミン酸を多く摂り、GABAを充分に摂らないと、興奮が収まらなくなったり、眠れなくなったりする」などというもので、GABAのサプリメントを多く売るための宣伝として使われていたりします。しかし、口から入ったグルタミン酸やGABAによって神経伝達物質の量が変化してしまうような危険な動物は子孫を残さなかったはずです。

GABA作動性ニューロンから放出されたGABAは、役目を果たしたらすぐにアストロサイトに取り込まれ、グルタミンにまで戻されて、再利用されます。もう一つ重要なことは、ニューロンの栄養分配を行っているアストロサイトがニューロンに供給するのは〝グルタミン〟だということです。そして、グルタミン酸作動性ニューロンは細胞内で〝グルタミン→グルタミン酸〟と変換します。また、GABA作動性ニューロンは、〝グルタミン→グルタミン酸→GABA〟と変換します。

このような仕組みになっているからこそ、ニューロンにおける代謝酵素に問題が無ければ、グルタミンさえ供給されれば、あとはニューロンが必要なだけグルタミン酸にしたりGABAにしたりして使用するということです。繰り返しますが、食べたGABAやグルタミン酸は、神経伝達物質に使われているGABAやグルタミン酸とは、何ら関係しないということです。誤情報にお気を付けください。

なお、神経伝達物質としてのグルタミン酸やGABAの、ニューロンにおける生合成に関係しそうな栄養素を挙げるとすれば、それはグルタミンからグルタミン酸への変換に関わっている〝ナイアシン〟や、グルタミン酸からGABAへの変換に関わっている〝ビタミンB6〟を挙げることができます。特にビタミンB6の不足はブレーキが利かない状態を作る可能性がありますので、不足しないようにすることが大切でしょう。

ところで、GABAが間接的に脳機能に影響を与えている可能性のあることは、長い間の懸案でした。そこで、次に紹介しますのは、2022年に京都府立大学の研究グループから報告されたものなのですが、その概略を示した図を右端に引用させていただきました。

一言で言うならば、GABAの単独摂取ではなく、食事の時に一緒にGABAを摂取することによって、満腹感が増強され、食べ過ぎの予防になる、ということです。

もう少しだけ具体的に言うならば、そもそも食事をして食餌が消化管に達すると、内臓に存在している感覚神経(求心性の迷走神経)が活性化されて、延髄を通じて食欲中枢である視床下部に信号が入り、満腹感が高まっていく共に食欲が減退していく、という仕組みになっているわけですが、その時にGABAが存在していると、内臓感覚神経や延髄の活性化が更に促され、早期に満腹感や食欲の減退が生じる、ということです。

このことは、裏を返せば、GABAが殆ど含まれていない「肉食」や、「ファストフード」を食べると、食欲が収まり難くなるということになります。意地の悪い言い方をするならば、お店の売り上げを増やそうと思うのなら、GABAが多く含まれる食材を使わないことだと言えるわけです。

最後に、掲載した図の右下にも挙げておきましたが、GABAが多く含まれている順に、その食材と含有量(食材100g中に含まれるGABAの量)を挙げておきます。トマト缶詰:95mg、メロン:63.0~96.3mg、たくあん:39~95mg、キムチ:38~84mg、西洋かぼちゃ:56mg、野菜ジュース:56mg、じゃがいも:28~43mg、トマト:57mg、ミニトマト:35mg、ナス:32mg、大豆モヤシ:30mg、茶葉:24~39mg、ニンジン:20mg、ぶどう:17mg、ダイズ:7mg、ビール:5mg、玄米:3mg、白米:1~3mg、という感じになります。