これまでに、当ブログにおきましては〝遺伝子〟とか〝遺伝子発現〟などの言葉を何気なく登場させてきましたが、それらに関する基礎的な話はしてきませんでしたので、これから何回かに分けて、その話しをしていこうと思います。

まず、遺伝子を持っていることと、それが発現することの違いについて見ていくことにしましょう。

何でもそうなのですが、持っていても、それを使わなければ、持っていないのと同じことになります。「いや、普段は使わないのですが、万が一の時のために持っているだけです」という場合は、いつかは使うことを想定しているわけですから、「使わない」ということにはなりません。

話を戻しますが、遺伝子も同じであって、使わなければ持っていないのと同じことになります。例えば、天才と呼ばれるほどの優れた能力を発揮するための遺伝子を持っているとしましょう。しかし、それを使わなければ、或いは、使えない状態になっているのであれば、持っていないのと同じことになります。

持っていても使えない状態…、それは即ち、スイッチがOFFになっている場合です。スイッチがOFFになる場合の〝なり方〟につきましては、また別の記事にて紹介しようと思いますので、今日のところは、遺伝子にスイッチが付いて、それは後天的に変化するというお話です。

考えてみれば、私たちが持っている遺伝子には、皮膚の細胞になったり、筋肉の細胞になったり、心臓の細胞になったり、脳の神経細胞になったり、目の水晶体を作る細胞になったりなど、あらゆる細胞になるための全ての遺伝子を持っています。そして、時と場合によって、それらの遺伝子が実際に働いたり、ある時期を過ぎると封印されてしまったり、生涯使われずに封印されたままの遺伝子もあります。

因みに、ある時期を過ぎると封印されてしまうというのは、例えば皮膚の細胞は、目の水晶体を作る遺伝子が封印されて使えない状態になっています。もし、うっかり使われてしまうと、皮膚に目のようなものが生じたりして、それは怖いです。

また、封印されたままの遺伝子とは、例えば何十億年も前は使われていたけれど、その後の生物進化によって体の形や生活様式が変化したため、最初から使えない状態にされている…というものもあります。ただ、過酷な条件になると、封印されているはずの遺伝子の封印が解かれる場合があって、その好例が、がん細胞だというお話は何度かしてきました。

さて、遺伝子のスイッチなのですが、イメージとして、ONの状態とOFFの状態が切り替わる、という形式のものが一つ考えられます。

もう一つは、連続可変スイッチと呼ばれるようなもので、例えば20%ほど発現させるとか、50%~70%ほど発現させるなどという調節可能な形式のものも考えられます。例えば、種々の消化酵素をコードしている遺伝子は、食べた量に応じて発現量が変化します。

スイッチの種類はけっこう沢山あるのですが、それは別の記事とします。今日は、スイッチの種類に拘らず、普段はあまり切り替わらないスイッチも、環境が大きく変化すると、それに対応するために後天的に大きく切り替わる、という例を紹介することになります。

「私の両親もこんな感じだし、兄弟もこんな感じだし、今までの私もこんな感じだし…。トンビがタカを生むなんてあるのかなぁ。カエルの子はカエルだと言うし…」と思っているあなた、遺伝子にスイッチが入っていないだけですよ。

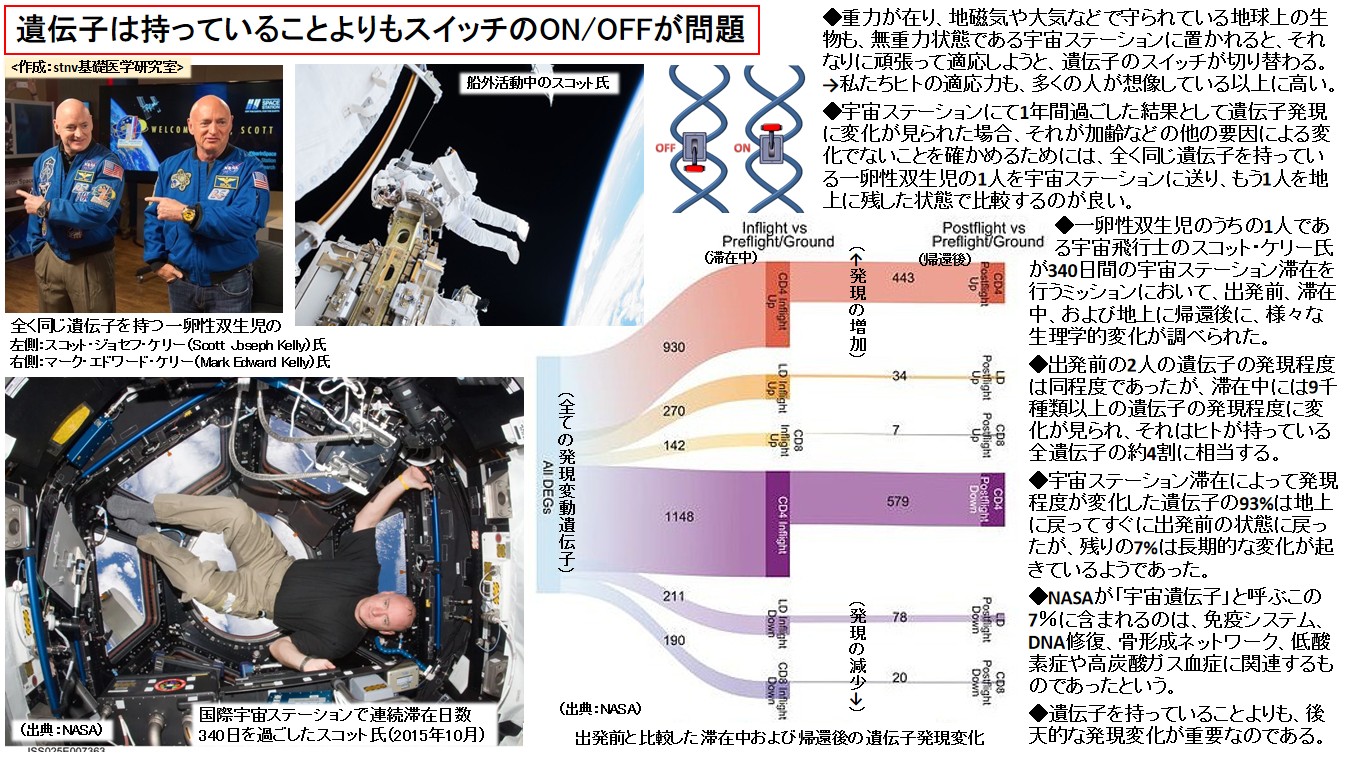

添付しました図(高画質PDFはこちら)の左端に、当時、共にNASAの宇宙飛行士であった一卵性双生児の2人、即ち、左側がスコット・ジョセフ・ケリー(Scott Joseph Kelly)氏、右側がマーク・エドワード・ケリー(Mark Edward Kelly)氏の写真を引用させていただきました。

このミッションは、宇宙ステーションに長期滞在した場合の人体への影響を、多方面に亘って調べることを目的としていました。そして、非常に多数のデータが取られ、様々に解析されました。次に紹介しますのは、そのうちの一つになります。

このミッションで最大とも言える見どころは、宇宙ステーションで1年間過ごした場合、遺伝子レベルでの変化は見られるのか…、というものです。そして、もし変化が見られた場合、その変化が加齢によるものではないという確認をしなければなりませんので、遺伝的に全く同じである一卵性双生児の2人のうち、1人が宇宙ステーションに滞在し、もう1人が地上に残って過ごし、両者で比較するという方法が採られました。

宇宙ステーションに滞在することになったのはスコット・ケリー氏のほうであり、2015年3月から340日間の宇宙ステーション滞在が実施されました。そして、出発前、滞在中、および地上に帰還後に、様々な生理学的変化が調べられました。

今日紹介しますのは遺伝子発現の部分だけなのですが、結果は次のようです。出発前の2人の遺伝子の発現レベル(発現の程度、遺伝子のスイッチの入り具合)は同程度でした。しかし、宇宙ステーションに滞在中のスコット氏を調べると、9千種類以上の遺伝子の発現レベルに変化が見られました。なお、それはヒトが持っている全遺伝子の約4割に相当するということです。

次に、地上に帰還した後に同遺伝子の発現レベルが調べられたのですが、宇宙ステーション滞在中に発現レベルが変化した遺伝子のうち、その93%はすぐに出発前の状態に戻りました。そして、残りの7%はすぐに戻らず、長期的な変化が起きているようだという結論に至りました。

NASAは、その7%の遺伝子を「宇宙遺伝子」と呼び、何の遺伝子なのかを調べたところ、免疫システム、DNA修復、骨形成ネットワーク、低酸素症や高炭酸ガス血症に関連するものであったとしています。

NASAが最も気にしていることは、長期に亘る宇宙滞在の弊害の方なのですが、ここでは遺伝子発現コントロール(遺伝子スイッチ)の素晴らしい面に着目したいと思います。

2人とも地上で過ごしている限り、一卵性双生児として容姿や性格だけでなく、各種の遺伝子の発現レベルも一緒でした。同一人物だと言ってもよいぐらいの一致度でした。しかし、宇宙ステーションに滞在した場合、地上とは異なる環境に置かれたため、全く別人のように遺伝子の発現レベルが変化してしまった…、ということです。

上記のような遺伝子発現レベルの変化は、ヒトが宇宙ステーションに滞在することによる環境変化に、ヒトの体が必死に対応しようとした現れです。そもそも、地球に生まれて育った生物である限り、長期にわたる無重力状態などは初めての体験です。しかし、今持っている遺伝子群の発現レベルを調節することで、何とか対応できないか…という必死さが伝わってきます。

上記の結果はまた、今まで「親からの遺伝なので諦めよう」と思っていたことでも、実際には諦めなくてもよい場合が想像以上に多いであろうことを意味します。或いは、「私の場合は生まれつきだから仕方がない」と思っていたことでも、「今からでも何とかなる」と思うことが大切だということを示しています。

結局、「優れた遺伝子を持っている」ことが重要なのではなく、必要とする「遺伝子のスイッチがONになっている」ことが重要だということです。そして、そのスイッチを切り替えることが出来るのは、環境、並びに自分の努力次第だということになるわけです。