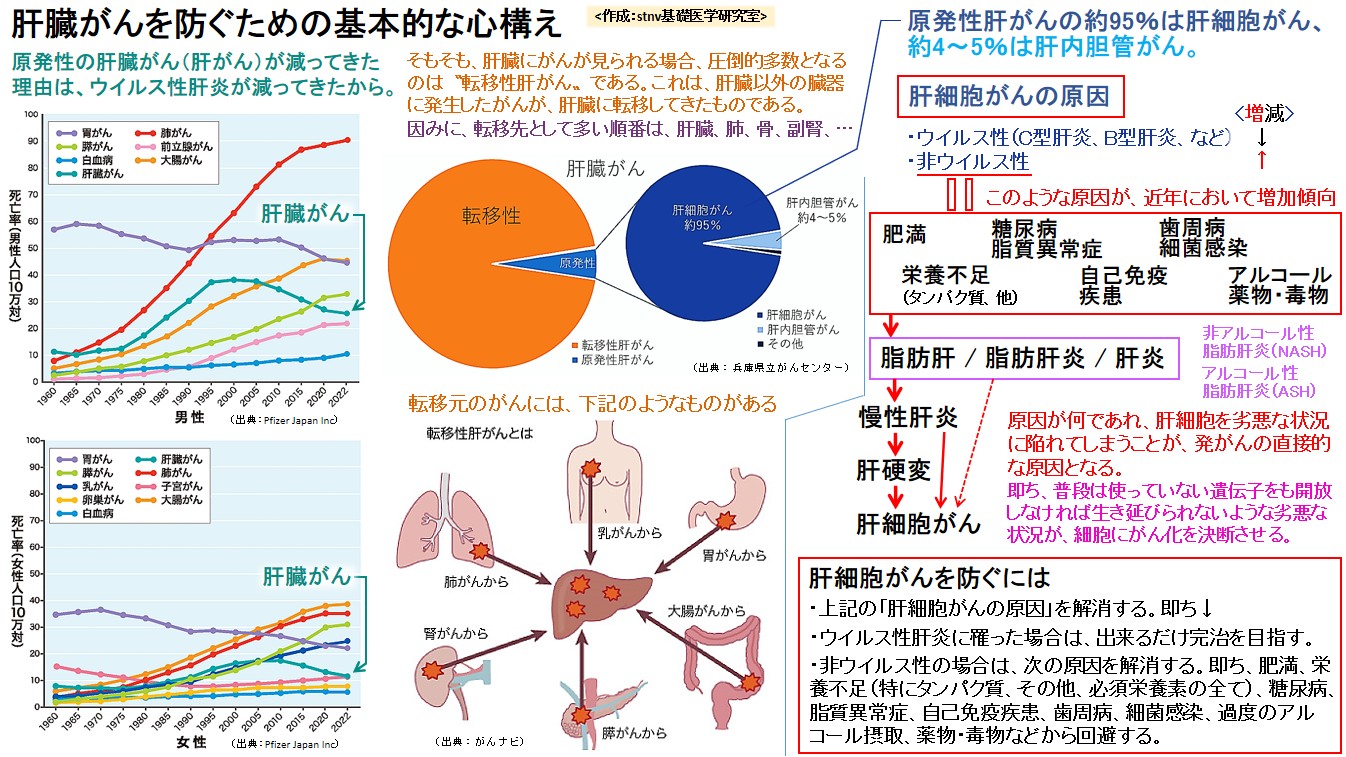

今回は、肝臓がん(肝がん)へと話を進めていこうと思います。掲載した図(高画質PDFはこちら)の左端には、このシリーズの話の時にいつも最初に見てもらっているグラフなのですが、がんの部位別の死亡者数(対人口10万人)の経年変化が示されています。

肝臓がんによる死亡者は、男性では第5位、女性では第7位になっています。また、男性の場合のピークは2000年頃、女性の場合のピークは2005年頃になっていて、現在は減少傾向にあります。これは大変喜ばしいことなのですが、手放しで喜んではいられない状況があります。

先ず、なぜ減少してきているのかと言うと、C型肝炎とか、B型肝炎などの、ウイルス性肝炎がきっかけとなっている肝がんが減ってきているからです。そして、手放しで喜んではいられない状況があるというのは、非ウイルス性の肝がんが今も増え続けていることです。

ところで、「肝臓にがんが見られる」という場合、そのがんは他の臓器から転移してきたものである場合が圧倒的に多いのが特徴です。掲載した図の上段中央寄りに円グラフがありますが、オレンジ色で示された部分が、転移性の肝がんの割合を示しています。正確な数字は、それをカウントした医療機関によって微妙に異なっていますが、引用させていただいた医療機関では、約9割が転移してきたものであるということです。

また、円グラフの下方に図がありますが、これは転移元のがんの例が示されています。即ち、乳がん(から転移してきたもの)、胃がん、大腸がん、膵がん、腎がん、肺がん、などとなっています。

なお、最初に見てもらったような部位別のがんの集計におきましては、転移してきたものではなくて、原発性の肝がんがカウントされています。従いまして、円グラフでは原発性肝がんは1割程度になっていて少ないような錯覚に陥りますが、他部位のがんと比較すると、上述のように、男性では第5位、女性では第7位になっていることと、非ウイルス性の肝がんが未だに増加傾向にあるということです。

では、ここから先は、原発性の肝がん、即ち、本来の肝がんについて見ていくことにします。円グラフにおける約1割(青色表示)に相当する原発性の肝がんの内訳が、その右側に描かれている小さな方の円グラフに示されています。これによると、約95%が〝肝細胞がん〟であり、残りの約4~5%が〝肝内胆管がん〟です。後者につきましては、その名前が示すように、肝臓内に通っている胆管に、がんが生じたものです。

そこで、ここから先は、前者の〝肝細胞がん〟に絞って見ていくことにします。

では何故、肝細胞が、がん化するのでしょうか…。その原因について、掲載した図の右側にまとめておきましたが、ここに文章化しておきます。

先ず、大きく分けると、〝ウイルス性〟と〝非ウイルス性〟の2つになります。これは、肝がんの特徴の一つとして、C型肝炎ウイルス(HCV)やB型肝炎ウイルス(HBV)が、発がんのきっかけになっていることが多かったからです。

なお、ウイルス性のものに関する詳細は割愛しますが、大雑把に言えば次のようになります。ウイルス性肝がんが多かった時代では、肝細胞がんの患者さんの約4割が、C型肝炎の患者さんでした。また、C型肝炎ウイルスの複数の遺伝子と発がんメカニズムも色々と解明されていて、まさしく「ウイルス性のがん」だと言えるものです。ただ、C型肝炎ウイルスに感染したとしても、約3割の人で自然排除が見られますし、最近では治療によってウイルスを排除することが可能になっています。もし、慢性肝炎に至ったとしても、発がんに至るまでには肝炎および線維化の程度が影響し、発がんまでの経過年数にも大きな個人差が見られます。

一方、B型肝炎からのがん化率は、C型肝炎からのそれに比べて更に低くなります。成人がB型肝炎ウイルスに感染した場合、約9割の人で自然排除が見られますので、残りの1割の人が持続感染となります。日本における持続感染者(B型肝炎ウイルスのキャリア)は、およそ100人に1人程度(多くは高齢者)で推移しています。そのうち、慢性肝炎に至る人は1割程度であり、そこから肝がんに至る人は、その1%前後です。近年では乳児にB型肝炎ワクチンが打たれていますので、キャリアの多い高齢者層の世代交代が進めば、海外からの流入が無い限り、B型肝炎ウイルスも、これを原因とした肝がんも、減少傾向が続くと思われます。

問題が大きいのは、非ウイルス性の肝細胞がんです。近年〝NASH(非アルコール性脂肪肝炎)〟という語を聞く機会が多いことと思いますが、これは現代病の一つです。現代のような生活環境になったからこそ増えてきた病態ですので、現代人が心を入れ替えて改善していかない限り、NASHのようなものがきっかけになって生じる非ウイルス性の肝細胞がんは減っていかないことになります。

では、基本的な部分から見ていきますが、図の右側にまとめておきましたように、肥満、栄養不足(タンパク質、その他)、糖尿病や脂質異常症、自己免疫疾患、歯周病や細菌感染症、アルコールや薬物・毒物によって、肝臓が継続的にダメージを負っていきます。そもそも肝臓は、様々な生化学反応を行ったり、貯蔵物質としてグリコーゲンや中性脂肪を貯蔵したりする仕事をしています。例えば、必要以上に多くのものを食べたとしましょう。すると、消化管から吸収された栄養成分は最初に肝臓に運ばれます。そして、その栄養成分を、体が使う必要な物質へと変換し、余分なエネルギー源が入ってきた場合は、最終的には中性脂肪へと変換して蓄えます。「フォアグラ」という食べ物がありますが、カモやガチョウにエサを過剰に与えると、肝臓内に中性脂肪が多く溜まっていって〝脂肪肝〟となり、それを「美味い」と言って食べる人がいるわけです。人間の場合も、肥満の人のような食べ方をしていると、肝臓にも脂肪が多く溜まっていって、フォアグラのような〝脂肪肝〟になります。

或いは、人工的な化合物が肝臓内に入れば、それを無難なものへと変換する、いわゆる解毒という作業が増えることになります。アルコールや医薬品などはその典型ですし、人工的な物質の多く入った飲食物を食べることもそうです。また、物質変換作業の時に必須となる酵素、ミネラル、ビタミンなどが不足すると、物質変換が滞り、有害な物質が更に増えることになります。その結果、肝細胞が壊れていき、後処理を進めるために炎症が起こることになるわけですが、これが〝肝炎〟です。

図の中段あたりに「脂肪肝/脂肪肝炎/肝炎」というふうに入れておきましたが、各状態は共存していることが多くなります。上述のNASHは〝非アルコール性脂肪肝炎〟であり、脂肪肝と肝炎が共存している状態です。原因が、過剰の飲食物であろうが、過剰のアルコールであろうが、肝臓で起こる結果は互いによく似ています。

「脂肪肝/脂肪肝炎/肝炎」が長期間にわたって継続すると、やがて〝慢性肝炎〟になり、やがて〝肝硬変〟になり、やがて〝肝細胞がん〟へと進行していくことになります。

因みに、〝肝硬変〟とは字のごとく「肝臓が硬く変化する」のですが、その理由は、肝細胞が異常に傷害を受けて死んだ後には、新しい肝細胞が補充されるのではなく、線維芽細胞によって作られた線維(線維成分)に置き換えられるのです。「肝臓は再生しやすいから心配は要らない…?」「いいえ、心配してください」

「新しい肝細胞が補充されてほしいです…」「気持ちはよく分かりますが、新しい肝細胞が心地良く棲める環境が用意されているのなら、そりゃぁ、新しい肝細胞を補充してあげますよ。しかし、あなたの場合は、また直ぐに壊してしまうじゃないですか。だから、残っている線維芽細胞に頑張ってもらって、有害物質に負けない線維にて、空いた空間を埋め、肝臓全体を補強したまでです。他に方法はありません。」

肝硬変になると、残されている僅かな肝細胞にて作業を熟(こな)すことになるのですが、その状態で従来通りの生活をされると、物質変換や解毒が不完全になりますから、肝細胞の周りは有害物質で溢れることになります。そして、肝細胞はやがて限界を迎えることになるのですが、限界を突破するためにはパワーアップする必要があります。それが、細胞のがん化です。言い換えるなら、普段は使っていない遺伝子をも開放しなければ生き延びられないような劣悪な状況(環境)が、肝細胞にがん化を決断させるわけです。

それでは、肝細胞がんを防ぐための基本的な心構えについて、まとめておくことにしましょう。

先ず、ウイルス性肝炎に罹らないようにすることが先決ですが、もし罹ってしまった場合は、出来るだけ早期に完治を目指すことです。

次に、非ウイルス性のものについてですが、脂肪肝/脂肪肝炎/肝炎にならないようにすることです。そのためには、次のことを避けることが重要です。それは即ち、肥満、栄養不足(特にタンパク質、その他、必須栄養素の全て)、糖尿病、脂質異常症、自己免疫疾患、歯周病、細菌感染、過度のアルコール摂取、薬物・毒物などです。

なお、部分的に補足をしておきますが、自己免疫疾患は自己を破壊する活動が始まることになるわけで、それを防ぐ最重要ポイントとしては、腸内細菌叢の健全育成に注力することが大切です。歯周病は、その原因菌(Porphyromonas gingivalis)が肝がんの発がんに関わっているという報告がありますので、歯周病があるのなら治しておく必要があります。細菌感染は、歯周病原因菌もそうですが、全般的には体内により多くの炎症状態を作ってしまうことになりますから、日頃から免疫力を低下させないようにすることが大切です。その他のものにつきましては、基本的には、余分な代謝のために肝臓に過度の負担をかけないように注意することが大切だということになります。