今回は、前立腺がんへと話を進めて行こうと思います。掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上には、このシリーズの話の時にいつも確認している「死亡率」のグラフを載せています。これを見ると、前立腺がんによる死亡率は、他の部位のがんに比べると、それほど高くないことが分かります。

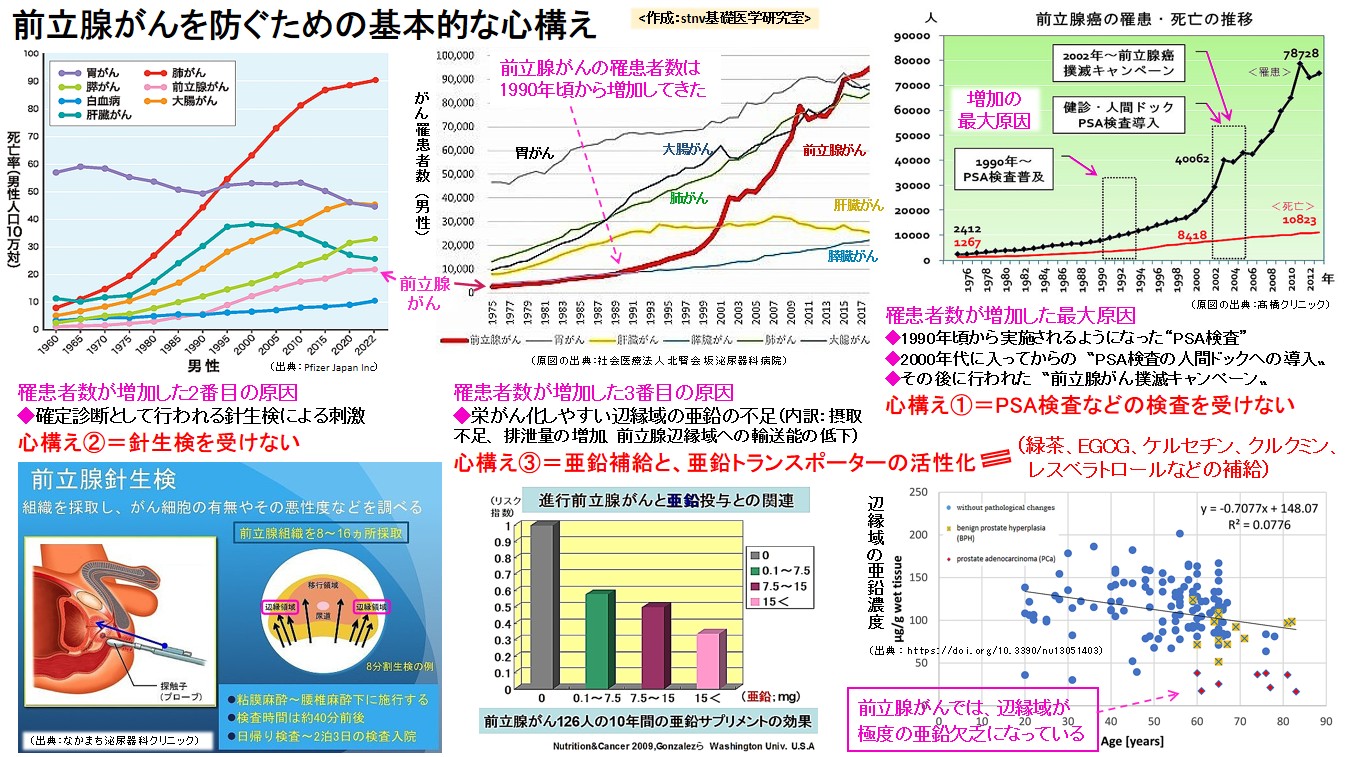

次に、上段中央のグラフについてですが、これは縦軸に〝がん罹患者数〟が採られています。1990年頃までは、前立腺がんは膵臓がんとほぼ同数で推移してきたのですが、1990年以降は膵臓がんよりも罹患者数が多くなり始め、2000年頃頃からは急増することになりました。その後も急増が続き、現在では前立腺がんが最も罹患者数の多いがんになっています。ただし、上述しましたように、死亡率はあまり高くありません。

では、なぜ、前立腺がんの罹患者数がこれほどまでに増えたのでしょうか…?

掲載した図の右上のグラフは、縦軸は同じく罹患者数で、横軸は年なのですが、これまでにあった比較的大きなイベントが記載されています。例えば、1990年頃から〝PSA検査〟が普及し始めました。それと共に、それまで膵臓がんと同レベルであった罹患者数が、膵臓がんよりも多くなり始めました。これは即ち、PSA検査によって「前立腺がんの可能性があります」と判定される人が新たに加算されてきたのだと解釈することが出来ます。因みに、PSAとは「前立腺特異抗原、prostate-specific antigen」の略です。

その後、2000年代に入ってからは、〝健康診断や人間ドックにもPSA検査が導入〟されるようになりました。また、併せて〝前立腺がん撲滅キャンペーン〟が行われるようになりました。その結果、PSA検査を受ける人がどんどんと増加し、それに伴って〝前立腺がん罹患者数〟もどんどん増加することになったのです。

結局、「がん罹患者数の増加」の殆どは、「検出数の増加」だということになります。そもそも、本当に前立腺がんが存在していたとしても、その多くは増殖を続けるようなものではなく、一定期間が過ぎれば縮小に向かう場合もあります。従いまして、検出されなければ、何事も無く生涯を終えてしまう場合が圧倒的に多かったわけです。しかし、検査によって一度検出されてしまうと、その後は医療行為が開始されることになり、次に述べますように、それによるがん化も起こってきます。

医療行為によるがん化の典型例は、前立腺がんの場合は〝針生検〟です。その一例を、掲載した図の左下に引用させて頂きました。

これは、PSA検査の結果などによって前立腺がんの存在が少しでも疑われる場合、実際に細胞が採られて調べられます。具体的には、細胞を採取するための針が前立腺の複数個所(8~16か所)に刺され、それによって細胞が採取されるという検査で、〝針生検〟と呼ばれています。

その結果が「陰性」であったとしても、針が刺された前立腺は傷付きます。その傷を治すために当然のこととして炎症が起こりますが、その炎症が、がん化のきっかけになることがあるのです。

以上のことから、次のようなことが言えます。前立腺がんの患者さんが他のがんの患者さんよりも多くなってしまった最大の理由は、PSA検査の普及と、それに続く針生検の実施です。

PSA検査は、その値が高くても、それは決定的な証拠にならないからこそ、次に針生検が行われます。ただ、その針生検が発がん率を跳ね上げることになりますので、前立腺がんを防ぎたければ、PSA検査に始まる一連の医療行為を避けることが、前立腺がんの最大の予防法だということになります。

次に、その他の原因、および、前立腺がんを予防する他の方法について見ていきます。先にupしている記事『亜鉛を摂取したつもりでも現場まで届いていない』において、前立腺内の組織のうち、〝辺縁域(辺縁領域、外腺)〟に、がんが発生しやすいことや、辺縁域の亜鉛濃度が、前立腺がんの場合には非常に低濃度になっていることを紹介しました。これについて少し補足しておきたいと思います。

因みに、前立腺は、中心域、移行域、辺縁域に分けることができるのですが、その場所の詳細につきましては図を割愛させていただきました。なお、辺縁域と移行域につきましては、該当する断面図が左下の図に描かれていますので、参考にしてください。

さて、掲載した図の右下のグラフは、前立腺の辺縁域の亜鉛濃度を示したものです。縦軸に辺縁域の亜鉛濃度、横軸は年齢になっていて、ピンク色の◆が前立腺がんの患者さん、黄色□に×印が良性前立腺肥大症の患者さん、青色の●が健常な前立腺の人です。

最も注目すべきことは、前立腺がんの患者さんの亜鉛濃度が極めて低いことです。なお、健常な前立腺を持つ人でも亜鉛濃度の低い人がいますが、いずれも年齢が若いです。即ち、若いからこそ、前立腺がんに至っていないということです。従いまして、この状態が継続すると、60歳を過ぎる頃には前立腺がんに罹る可能性が高いということになります。

なお、辺縁域の亜鉛濃度が低いことと、前立腺がんの関係をごく簡単に言いますと、亜鉛濃度が極端に低下しやすいのが辺縁域であるため、辺縁域ががん化しやすいということになります。また、亜鉛濃度が極端に低下することによって生じる弊害は非常に多いのですが、特に亜鉛は前立腺内で稼働している様々な機構(例:Aktという酵素、サイトカイン受容体、NF-κBという転写因子、PSA、アンドロゲン受容体、など)の抑制に関わっていますので、亜鉛が欠乏するとそれらが暴走してしまうことになり、それによって辺縁域内の環境が悪化し、細胞ががん化せざるを得なくなる…、という機序が考えられます。

では、なぜ辺縁域の亜鉛が欠乏しやすいのかという理由は、辺縁域は前立腺における種々の物質輸送において最も遠い位置(辺ぴな場所)にあり、亜鉛の輸送は細胞膜に組み込まれている亜鉛トランスポーターによって細胞から細胞へのリレー形式で運ばれることです。

そして、亜鉛トランスポーターの活動が活発になるのは亜鉛を多く含む動物性の食品を食べた時ではなく、どちらかと言えば亜鉛の少ない植物性の食品を食べた時です。何故なら、亜鉛には過剰症もあるわけであり、亜鉛を多く含む動物性食品を食べた時には亜鉛トランスポーターを抑制しなければならないからです。昔の欧米の食餌のように、肉類が多い食餌をしている人は、亜鉛の摂取量が多いのですが、亜鉛トランスポーターが抑制されますので、前立腺の辺縁域にまで亜鉛が運び込まれず、前立腺がんが非常に多くなりました。一方、古来の日本人は、亜鉛含有量は少ないけれども亜鉛トランスポーターを活性化させる成分を含んだ植物性の食餌を食べていたため、前立腺がんが少なかったのです。

後半部分をまとめますと、次のようになります。前立腺がんの罹患者数が増えた他の原因は、亜鉛摂取量が時代と共に減ってきたことと、前立腺の辺縁域にまで亜鉛を運ぶ亜鉛トランスポーターを活性化させる植物性食品の摂取量が減ってきたことです。

従いまして、前立腺がんを防ぐためには、或いは、前立腺がんを軽快に導くためには、亜鉛の摂取不足を解消することと、同時に亜鉛トランスポーターの活性化を促す植物性食品、特に緑茶や、種々のファイトケミカル(特にEGCG、ケルセチン、クルクミン、レスベラトロールなど)を補給することだという結論になります。

因みに、亜鉛の摂取量についてですが、掲載した図の下段中央のグラフは、米国において126人の進行前立腺がん患者に亜鉛のサプリメントを投与し、がん進行リスクと亜鉛投与量との関係が調べられた結果です。横軸が1日に投与した亜鉛の量になっているのですが、15mg/日以上を投与した場合に、最も高い効果が得られています。

一般に市販されている亜鉛サプリメントの1錠当たりの含有量は15mgのものが殆どですので、その用量で結構だと思われます。なお、日本人の食事摂取基準における許容上限量は、女性で35mg/日、男性で40~45mg/日になっていますので、食事と合わせて上限を超えないようにすることが大切です。前立腺がんの場合は尿中排泄量も多いですが、上記のファイトケミカル併用にて亜鉛輸送が改善されますので、上記以上に増やす必要は無いと思われます。