子宮がんのうち、先に子宮頸がんの話をしましたので、今回は〝子宮体がん〟の話に移ります。

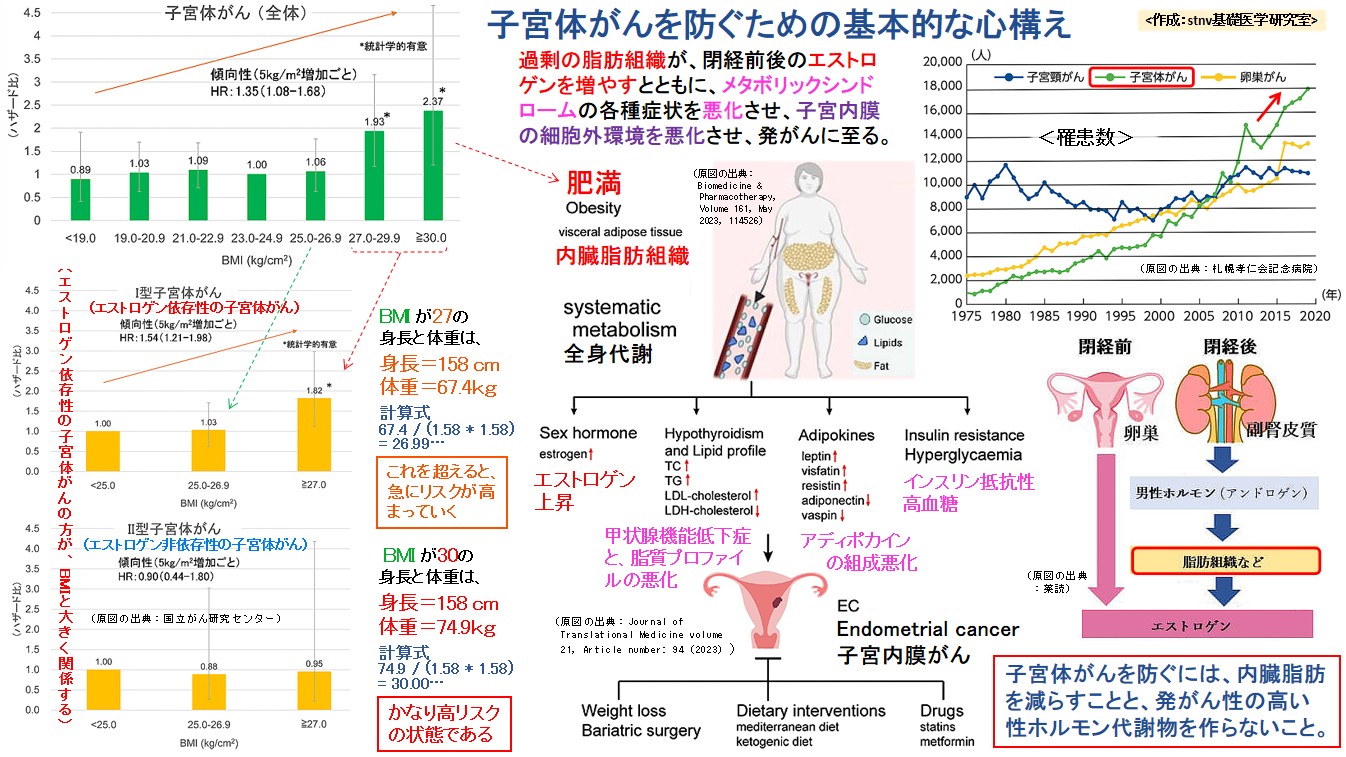

子宮体がんの特徴の一つは、罹患者数が現在も増え続けていることです。掲載しました図(高画質PDFはこちら)の右上に、罹患者数の経年変化のグラフがありますので、その増加の程度をご確認ください。

このように、時代と共に増加傾向を示すということは、その原因が、時代背景に起因するものである、ということを物語っているわけです。

グラフは割愛しますが、子宮体がんの罹患者数が最も多い年代は50歳代です。因みに、子宮頸がんの場合では40歳代が最も多いですので、その10年後に子宮体がんが多くなるという感じです。

また、他部位のがんを含めた全てのがんの罹患者数が最も多くなるのは、女性の場合は60歳代前半ですので、子宮体がんは10歳以上若い頃に発症のピークを迎える、ということになります。

また、子宮がんと他部位のがんの罹患者数を比較すると、多い順は次のようになります。なお、これは先にupしてきた記事中で見て頂いた〝死亡者数〟の順ではなくて、あくまで〝罹患者数〟の順です。

即ち、女性のがん全体のうち、乳がんが約22.3%、大腸がんが15.8%、肺がんが9.7%、胃がんが8.4%、子宮がんが6.9%となっています。そして、子宮がんのうち、子宮体がんが約6割を占めていて、人数としては日本全国で19,071人(2021年のデータ)となっています。また、この人数は今後も増えていくと予想されています。

では、少しずつ核心に迫っていきたいと思いますが、先にデータを見て頂くことにしましょう。掲載した図の左上のグラフは、横軸に〝BMI〟が採られています。これは、Body Mass Index(ボディマス指数)の略で、肥満度を表す国際的な指標として使われているものです。

なお、計算式は「BMI = 体重(kg)÷ 身長(m)÷ 身長(m)」で、殆どの人が家庭にて算出することが可能です。特に女性の場合は筋肉量が比較的少ないですので、数値が大きいほど純粋に〝肥満度〟が高いということになります。因みに、BMIが18.5未満は低体重(痩せ)、18.5以上25未満は普通体重、25以上30未満:肥満(1度)、30以上35未満:肥満(2度)、35以上40未満:肥満(3度)、40以上:肥満(4度)というふうに定義されています。

また、グラフの縦軸には〝ハザード比〟が採られていて、1.00であれば、子宮体がんに罹るリスクが標準レベルだということです。また、2.00であれば、子宮体がんに罹るリスクが2倍、即ち、100%増加するということになります。

さて、この調査の結果ですが、BMIが26.9までの女性の場合は、ハザード比が1.0に近いですから、子宮体がんの罹患リスクは特に標準的だということです。ところが、BMIが27.0~29.9の女性の場合は、ハザード比が1.93であり、子宮体がんに罹るリスクが1.93倍、即ち、93%増加するということになります。

更に、BMIが30.0以上の女性の場合は、ハザード比が2.37であり、子宮体がんに罹るリスクが2.37倍、即ち、137%増加するということになります。

なお、上記のように、横軸のBMIは一定の範囲内を1グループとして集計していますので、子宮体がんリスクが急に跳ね上がるBMIを厳密に言い当てることは難しいのですが、少なくとも27未満であれば大丈夫だと言えます。

次に、もう一段深く見ていくことになるのですが、子宮体がんは大きく2つに分けることができて、一つは〝エストロゲン依存性〟の子宮体がんで、これは〝Ⅰ型子宮体がん〟と呼ばれており、子宮体がんの約8割がこれに該当します。そして、このⅠ型子宮体がんに罹った人のみを集計すると、BMIが27以上の場合に、ハザード比が高まっていることが判りました。

一方、〝エストロゲン非依存性〟の子宮体がんである〝Ⅱ型子宮体がん〟に罹った人のみを集計すると、BMIとハザード比の間に何らかの関係は見出されませんでした。

結局、エストロゲンに依存していると言われているⅠ型子宮体がんは、肥満によって発がんリスクが跳ね上がる、ということが解るわけです。

「…ということは、子宮体がんの約8割を占めているⅠ型子宮体がんの最大のリスク要因は、エストロゲンというよりも、肥満だった、ということなのですか?」「はい、そのとおりです」

そもそも、50歳代で発がんのピークを迎えるわけですから、その頃は更年期障害が現れ易くなることからも分かるように、卵巣から放出されるエストロゲンのレベルは下がってくる時期です。だからこそ、BMIが27未満の人では子宮体がんのリスクは高まらないのです。逆に、BMIが27を超えると、急に子宮体がんのリスクが高まることになります。では、BMIが27を超えると何が起こるのでしょうか…。

掲載した図の中央に、肥満の女性と子宮体がん(事実上、「子宮内膜がん」と同じ)の因果関係が示されています。ごく大雑把に言いますと、肥満者が持っている多量の内臓脂肪組織は、副腎皮質から放出される男性ホルモン(DHEA(デヒドロエピアンドロステロン))を、脂肪組織が多く持っているアロマターゼという酵素によってエストロゲン(エストラジオール;E2)へと変換します。だからこそ、本来ならば低濃度であるはずのエストロゲンが、必要以上に高まってしまうわけです。

併せて重要なことは、多量の内臓脂肪を持つことによって、次のような弊害を被ることになります。即ち、図の中央付近にも描かれていますように、甲状腺機能の低下、脂質プロファイルの悪化(総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロールの増加、およびHDLコレステロールの減少など)、アディポカイン(脂肪細胞から分泌される種々の生理活性物質)の組成の悪化、インスリン抵抗性の増大や高血糖、などを生じてしまうことです。

もう一つ付け加えるならば、乳がんの話のところで紹介しましたように、性ホルモンの代謝産物の中に発がん性の高いものを多く作ってしまう人が、子宮体がんにおいても発がんリスクを高めることになります。それは即ち、妊娠、出産、授乳経験の少ない人ほど、不利な状況に立たされることになります。ただ、これをそのまま解決することはできませんので、ホルモン代謝を正常化させるファイトケミカル(DIMなど)にて解決することが大切になります。

以上のことをまとめて言うならば、過剰の脂肪組織(特に多量の内臓脂肪)が、閉経前後のエストロゲンを増やすとともに、メタボリックシンドロームの各種症状を悪化させ、それが子宮内膜に過剰な刺激を与えると共に細胞外環境を悪化させ、その結果として発がんに至る、ということになります。

このことが解れば、子宮体がんを防ぐ最善の方法も分かってきます。それは即ち、肥満にならないことです。或いは、既に肥満なのであれば、それを解消することです。(なお、肥満の解消方法につきましては相当な文字数を要しますので、ここでは割愛させていただきます。)

少なくともBMIが27未満であれば、子宮体がんリスクは上昇しません。例えば、身長が158cmであれば、体重を67.4kg未満に保っておけば良いということになります。

また、危険なのはBMIが30以上の場合であり、身長が158cmであれば、体重が74.9kgを超えている場合です。もちろん、罹患者数のピークは50歳代ですから、遅くてもその10年前までには、しっかりと余分な脂肪を落としておくべきです。

なお、乳がんの場合も肥満が発がんリスクを高めますが、どちらかと言えばまだエストロゲンレベルの高い40歳代後半の罹患率が高いですから、性ホルモン代謝を正常化させることの重要性が高いと言えます。しかし、子宮体がんは多くの人が閉経を迎える50歳代ですので、肥満を解消することの方が重要性が高いということになります。