私たちの体が起こす諸反応は、生命誕生から今に至るまでの長大な歴史の中で培われた、極めて優れたものです。その反応に対して、良かれと思ってやっていることが裏目に出ていることが沢山あります。そのうちの一つが、風邪の時に多くの人が行うであろう総合感冒薬や解熱剤の服用です。中には、漢方の考え方を採り入れた良い薬もありますが、大抵は西洋医学に基づいた良くない薬です。この季節になるとTV-CMによって多くの国民が洗脳されていき、多くの人が犠牲になっていきます。

一方で、次のような情報も氾濫しています。それは、「36.5℃から体温が1℃上がると最大5倍~6倍も免疫力が上がり、逆に1℃下がると免疫力が30%下がると言われています」のような情報です。何を測定してそのような結果が得られたのかを併記することは無く、「…言われています」で片付けられています。

また逆に、専門家と称する人が「免疫細胞は平熱で十分働けますから、体温を上げた方がいいという証拠はありません」などと述べている情報もあります。この、何でも言いたい放題なのがネット社会です。一体何が本当なのでしょうか…?

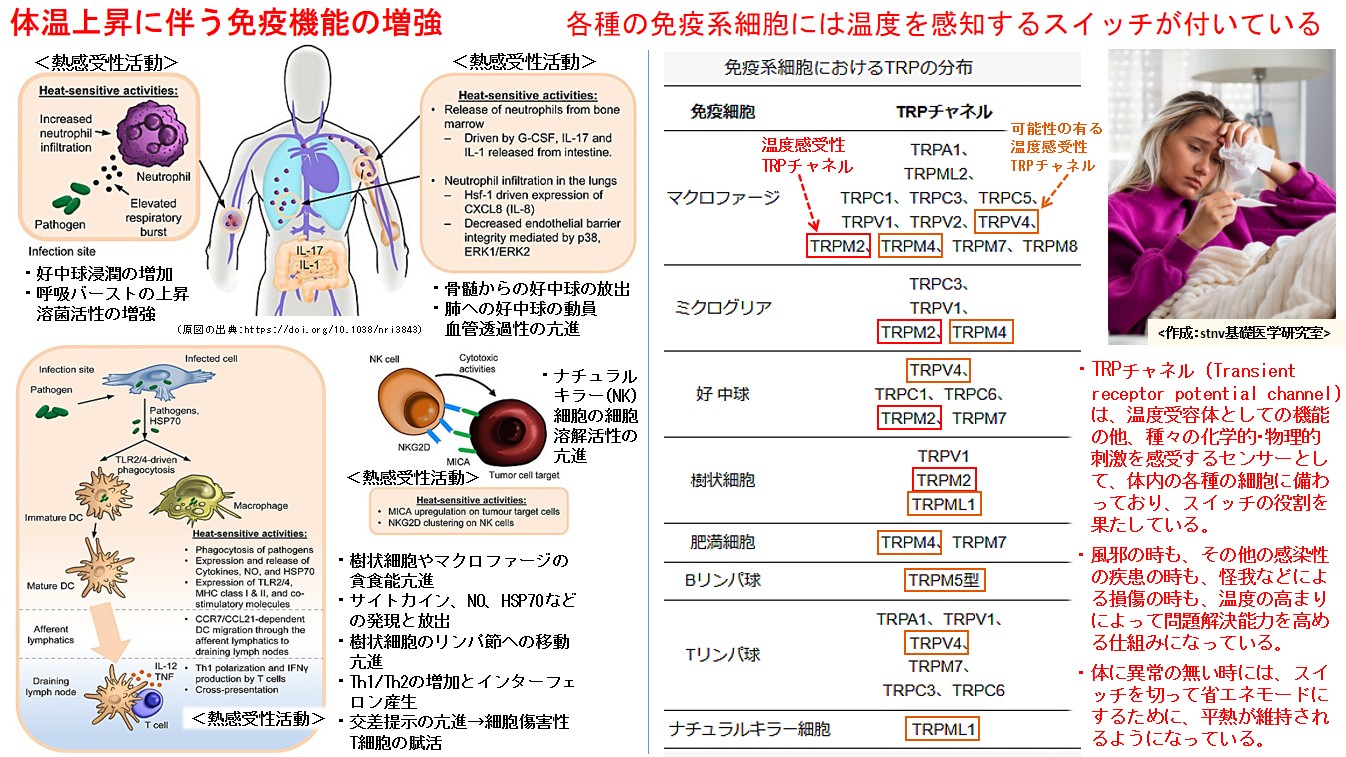

では、風邪の時にウイルスを退治してくれる、各種の免疫細胞の仕組みを見ていくことにしましょう。掲載した図(高画質PDFはこちら)の右寄りに一つの表を載せました。これは、タイトルが「免疫系細胞位におけるTRP(チャネル)の分布」となっていますが、その中に赤枠で囲んだ「TRPM2」というものがあります。これは、体温が上がった時、即ち、細胞外温度が上がった時にそれを感知し、構造を変化させて、然るべきイオン(カルシウムイオンやナトリウムイオンなど)を通過させる、という動作をするチャネルになっています。要するに、温度が上がることによって動作するスイッチになっているわけです。

また、オレンジ色で囲んだ「TRPV4」「TRPM4」「TRPML1」「TRPM5型」なども、同様の温度域でスイッチングを行う可能性の高いものです。今後に、更に詳細な研究が進めば、温度域や動作の仕方などが明確になるでしょうが、現在のところは上述のような書き方になってしまうことを了承願いたいと思います。

着目すべきポイントは、各種の免疫系細胞が、細胞外温度の如何によってスイッチのON/OFFを行い、働き方を変えることです。「平熱の時に充分働いてくれれば良いんじゃないの?」という考え方も有るかも知れませんが、少なくとも哺乳動物の細胞は、パワーの出し方を温度に応じて変化させる方法を選択をしたことになります。

平熱(36.5℃あたり)の状態から温度が上がった時に、一体どのようなことが起こるのか…、ということについてまとめられた図が、掲載した図の左半分です。即ち、温度が上がってスイッチが入った時に起こる動作が描かれています。

その図の右上の部分の要点は、図中に文字を入れておきましたが、一つは、骨髄からの好中球の放出量が増加することであり、二つ目は、目的の部位(例えば肺)へ好中球が動員され、しかも血管透過性が高められて、好中球が病原菌が居る組織へと向かうことが可能になることです。好中球は病原菌を貪食することが主な機能ですから、体温が上がることによって、その機能が高まることになります。逆に言えば、解熱剤を服用して体温を下げたならば、その作用が起こらなくなるわけです。

次に、その図の左上は、病原菌の居る組織に到着した好中球の様子が描かれたものです。即ち、細胞外温度が高まっているときの好中球は、組織の内部へ浸潤していく能力が高まっており、併せて、〝呼吸バースト〟と呼ばれる細胞内変化によって、貪食した(飲み込んだ)細菌を溶菌させる能力が高まっています。なぜ高まるのかと言えば、好中球は細胞膜に「TRPM2」などの〝温度感受性TRPチャネル〟を備えているからです。だからこそ、解熱剤を使うと好中球がパワーアップできないことになりますし、逆に、病原菌の居る組織を部分的に加温してやることによっても、その部位に居る好中球をパワーアップさせることが可能になる、ということです。

次に、その図の左下は、マクロファージや樹状細胞の場合が描かれたものです。同様に重要ポイントだけ見ていくことにします。体温が上がると(細胞外温度が上がると)、一つは、樹状細胞(DC)やマクロファージの貪食能が亢進すること(=高まること)。二つ目は、サイトカイン、NO、HSP70などの発現と放出が増えること。三つ目は、樹状細胞のリンパ節への移動が亢進すること。四つ目はTh1/Th2の比率が高まることと、Th1によるインターフェロンの産生量が増すこと。五つ目は、交差提示が亢進することによって、細胞傷害性T細胞が賦活化(活性化)されることです。

また、その右側にナチュラルキラー(NK)細胞の場合が描かれていますが、細胞外の温度が上がることによって細胞溶解活性が亢進すること(問題が生じている細胞を自滅に追いやる能力が高まること)です。

結局のところ、細胞外の温度が平常時の温度(平熱)である場合には、各種の免疫系細胞は省エネモードで待機しています。消防士さんが、火災が起こっていないときには消防署内で待機しているのと同じことです。「自分は常に頑張るのだ」と言って、燃えてもいない建物に放水をされたら大変なことになります。そして、体内に非常事態が起こった場合には、温度を上げることで(温度を上げることによっても)知らせる仕組みになっているわけで、これはちょうど、消防士さんが近くを歩いているときに熱で火災を知ったという場合に相当します。更に、火災現場の炎によって全身が熱く熱せられたとき、消防士さんはフルパワーで消火活動に当たることになります。同様に、ヒトの体の組織内で熱を持っている部位に到着した免疫系細胞は、フルパワーで問題の処理に当たることになります。決して邪魔をしてはなりません。