春になると多くの植物が一斉に生長を始めたり花を咲かせたりしますので、非常に賑やかになります。そのなかで「春の七草」と呼ばれる植物たちがいますが、それには、セリ、ナズナ、ハハコグサ、ハコベ、コオニタビラコ、カブ、ダイコンの7種類が該当します。それぞれの種が「春の七草」の構成種に決められた文化史的な経緯は少々複雑ですので割愛しますが、ナズナはその中の1種になります。

ナズナは「ぺんぺん草」とも呼ばれ、実の形が三味線の撥(バチ)によく似ていることから名付けられたと云われています。学名はCapsella bursa-pastoris (L.) Medicで、ナズナに関する学術的な情報を検索する場合には、キーワードとして学名を入れることが秘訣になります。例えば、検索窓に「ナズナ」と入れた場合には、非学術的な膨大な数のWebサイトが引っかかってくることになり、検閲を受けていない三次情報や四次情報ばかりに惑わされることになります。ナズナは日本の「春の七草」に入れられていますが、大昔には日本列島に無かった種で、いわゆる帰化植物に該当します。そのため、ナズナの研究は海外において盛んであり、その情報を得るためにも、学名をキーワードに入れる必要があります。

ただ、日本に帰化した時代がかなり古いため、ナズナの全草(葉、茎、根、花、種子などの全て)を乾燥したものは、日本でも古くから生薬として使われてきた経緯があります。その場合の生薬の名称は、薺(せい)または薺菜(せいさい)と呼ばれています。

生薬としての効能は次のようなものなのですが、私なりに書き足したり、順番を変えたりして、最新版とさせていただきました。即ち、利尿作用、副交感神経刺激、それらによる高血圧の改善、慢性腎炎の改善、浮腫の解消、目の充血の解消、動脈硬化の予防、腸や子宮の止血、鼻血の止血、解熱鎮痛、便秘の解消、皮膚に対する抗炎症・抗酸化作用・抗菌作用などです。

また、特に海外の研究機関にて近年に追加された効能は、抗がん作用、抗炎症作用、抗酸化作用、抗菌作用、肝保護作用、そして、今回の主テーマとして採り上げる、白内障の予防効果です。

白内障につきましては、先にupした記事に『発症率100%の白内障を防ぐ方法』があります。従いまして、今回の記事は追加情報として捉えて頂けば結構です。

因みに、先にupした記事において白内障を防ぐ方法として挙げましたのは、① 血糖値スパイク、糖尿病、乳製品によるガラクトースを避ける。② 紫外線を目に入れないようにする。③ 活性酸素種の発生を抑える。老化を防ぐ。④ 特にビタミンCを補給、併せてビタミンE、Aを補給する。⑤ カロテノイド(ルテイン、ゼアキサンチン、アスタキサンチン、β-カロテンなど)を補給する。の5つです。そして、これに加えて〝⑥ ナズナを摂取する〟ということになります。

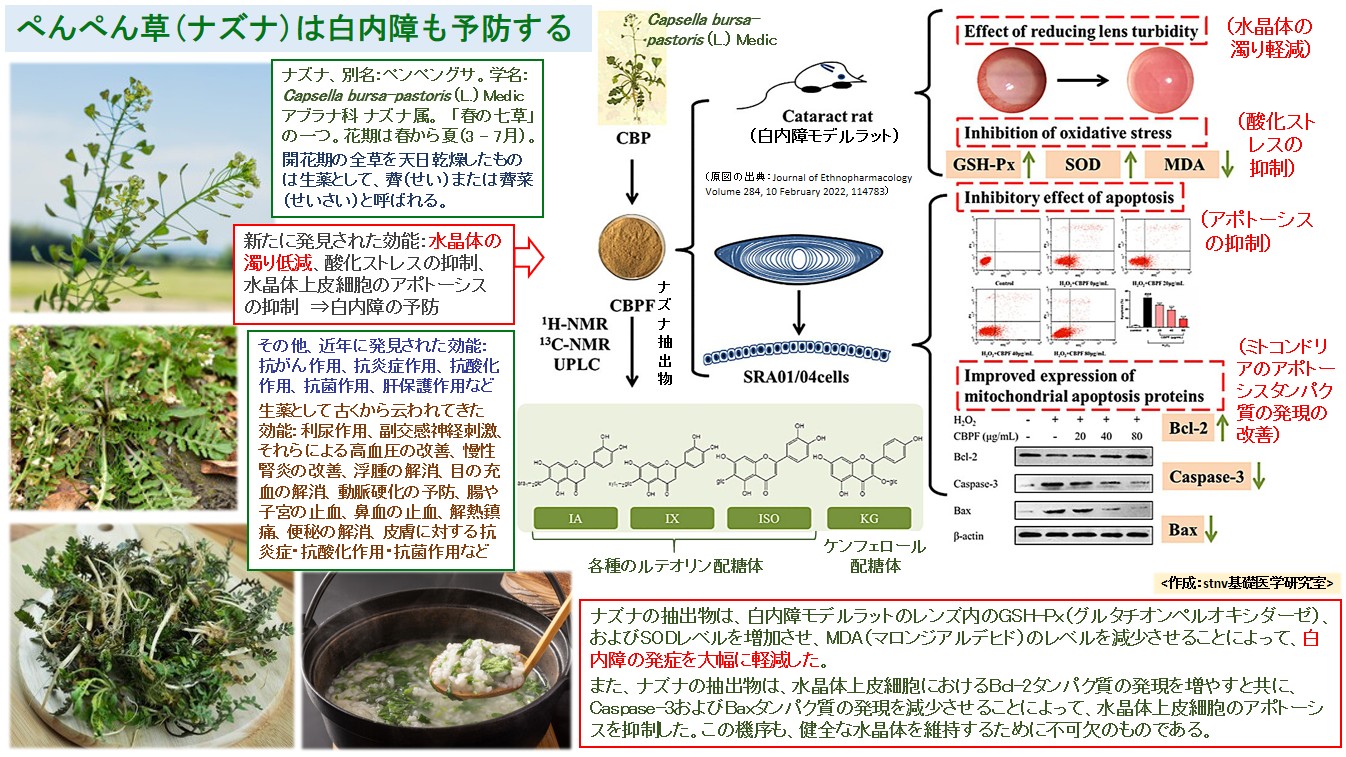

なお、補足なのですが、上記の「ルテイン」と、この後に登場する「ルテオリン」は全くの別物です。即ち、ルテインは上記の通り〝カロテノイド〟なのですが、ルテオリンは〝フラボノイド〟です。掲載した図(高画質PDFはこちら)の中央辺りに構造式が示されていますのでご参照ください。

白内障の概略等につきましても先にupしている記事を参照いただくことにして、ナズナが白内障を予防する作用機序について簡単に紹介しておくことにします。図の右上に、ナズナの抽出物が白内障を防ぐ機序(の例)が示されています。

まず、実験動物として、白内障を発症するモデルラットが用いられました。このラットは、放っておけば加齢と共に白内障を発症するのですが、ナズナ抽出物を与えておくと、水晶体の濁りが軽減されました。

因みに、ヒトの場合の白内障発症率は、40歳代で約2割、50歳代で4~5割、60歳代では7~8割、80歳以上でほぼ100%ですから、このモデルラットとよく似た発症率だと言えるでしょう。そのため、誰もが他人事ではありません。しかし、ナズナ抽出物を摂取しているだけでも、白内障の発症を抑制することが可能になるというわけです。併せて、上述した①~⑤までを実践していれば、少なくとも生きている間は白内障に罹らずに済むと考えられるわけです。

また、細胞レベルや酵素レベルでの検証が行われた結果、ナズナの抽出物は、白内障モデルラットのレンズ内のGSH-Px(グルタチオンペルオキシダーゼ)、およびSODレベルを増加させ、MDA(マロンジアルデヒド)のレベルを減少させることが判りました。

また、ナズナの抽出物は、水晶体上皮細胞におけるBcl-2タンパク質の発現を増やすと共に、Caspase-3およびBaxタンパク質の発現を減少させることによって、水晶体上皮細胞のアポトーシスを抑制することが判りました。これらの機序も、白内障を予防して健全な水晶体を維持するために不可欠のものであると考えられます。

どのような成分が効いているのかという問題につきましては、図中に各種のルテオリン配糖体とケンフェロール配糖体の構造式が挙げられていて、これらの混合物が効いている可能性が高いということなのですが、ナズナには他の種類のフラボノイド配糖体や、フェノール配糖体も見出されていますので、それらの相乗的作用であると捉えるのが正解であると思われます。これは、他の多くの生薬や漢方薬に見られる現象です。

もちろん、ナズナの効能は上述しましたように、白内障以外にも、万能と言える幅広い効能を示しますので、これを摂らないという選択肢はありません。

では、ナズナをどのような方法にて摂取すれば良いのでしょうか…。「春の七草」として食べるのは普通は年に1回きりです。そして、そのような単回投与では長期的な効果は期待できません。従いまして、日常的に摂取するには〝お茶〟にして飲む方法が最も的確でしょう。

お茶にして飲まなければならない植物種が、今回の記事によってまた一つ増えたことになります。セイヨウタンポポの根、タマネギの皮、チャ葉、ヨモギ、ドクダミ、フキノトウ、スギナ、松葉、ネトル(セイヨウイラクサ)、ナズナ、ということになります。これから更に増えるかもしれませんが、ぜ~んぶを乾燥粉末にして混ぜ、それを毎日摂取すれば、将来的には老化知らず・病気知らずのスーパーエイジャーになることでしょう。