白内障に関する記事は、これまでに『発症率100%の白内障を防ぐ方法』、及び『ぺんぺん草(ナズナ)は白内障も予防する』の2つをupしていますが、今回の記事は、その続編として追加していただければ幸いです。また、今回ご紹介するファイトケミカルは、タイトルに挙げました白内障だけでなく、他の多くの薬理作用をも示しますので、大いに活用していただければと思います。

さて、白内障に関してなのですが、先にupしています記事は、どちらかと言えば「予防」に関するものです。では、既に白内障になりつつある場合に、目薬などによる白内障進行予防対策や、かなり進行してしまったため手術を決行する、という方法以外に何らかの手だては無いのか…?という命題に焦点を当ててみようと思います。言い換えれば、多かれ少なかれ何らかのリスクを伴う医療行為に頼らずに、もっと自然な方法で白内障を解決する方法は無いのか、というテーマについて見ていこうと思います。

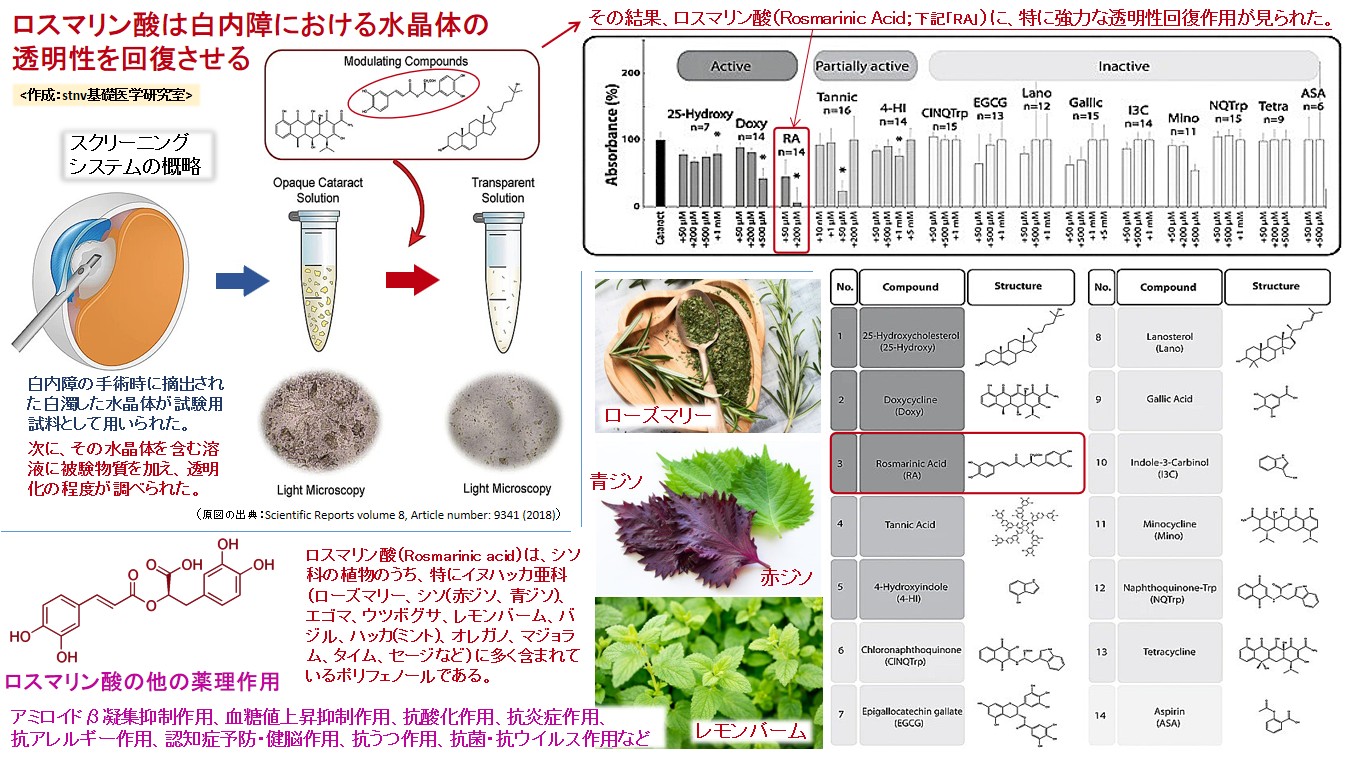

掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に、白内障の白濁した水晶体を透明に戻す物質を探すための実験方法が描かれています。それは即ち、白内障の患者さんが手術を受けるときに摘出された、実際に白濁した水晶体が試験用試料として用いられました。

摘出された白濁した水晶体は、生理食塩水中に投入され、物理的に細かな断片にされ、白濁した懸濁液の状態で用いられました。そして、その白濁した懸濁液中に、掲載した図の右下に挙げられている各種の物質が投入され、透明性が増すかどうかが調べられました。なお、その各種物質(被験物質)としては、白内障を緩和させる可能性の高そうなものが選ばれています。ここには羅列しませんので、図から読み取っていただければと思います。

その結果が、図の右上のグラフなのですが、白濁した水晶体の透明性を圧倒的に増した(吸光度を減らした)のが、ロスマリン酸(Rosmarinic Acid;図中の「RA」)でした。しかも、低濃度で効きはじめ、50μM(マイクロ・モーラー)よりも250μMの方が著しく強い活性を示すという濃度依存性が確認されましたので、これは他の被験物質に較べて著効を示したと言えます。

この実験は、白濁した水晶体のタンパク質(クリスタリン)の構造的変化によって、既に透明性が失われてしまっている状態のものを、元の透明の状態に戻す作用を見ていることになります。その作用機序につきましては、この研究では追及されていませんので今後の研究を待たざるを得ないのですが、作用機序がどうであれ、濁った水晶体が透明に戻ったことは驚くべきことだと言えるでしょう。

ロスマリン酸は、アルツハイマー病におけるアミロイドβの凝集を抑制することも確認されています。ただ、この場合の作用機序につきましても、まだ明確とは言えない段階なのですが、白内障の場合の白濁解消と、アミロイドβの凝集抑制には、何らかの共通した作用機序が想定されるところです。

その他、ロスマリン酸には次のような薬理作用も確認されています。それは、血糖値上昇抑制作用、抗酸化作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、認知症予防・健脳作用、抗うつ作用、抗菌・抗ウイルス作用などです。もちろん、単品を大量投与することは避けるべきですが、ロスマリン酸を多く含む植物を日常的に摂取することは、白内障やアルツハイマー病の対策のみならず、上記のような様々な薬理作用による健康増進効果が期待できます。

では、ロスマリン酸(Rosmarinic acid)は、どのようにして摂ればよいのか…という点についてですが、シソ科の植物のうち、特にイヌハッカ亜科の植物に多く含まれています。それは即ち、ローズマリー、シソ(赤ジソや青ジソ)、エゴマ、ウツボグサ、レモンバーム、バジル、ハッカ(ミント)、オレガノ、マジョラム、タイム、セージなどに多く含まれています。

また、「ロスマリン酸」でWeb検索してもらえば、販売されている幾つかの商品を見つけることが出来ると思います。急がれる場合はそのような商品を購入すれば結構でしょうし、急がないのであれば上記の植物を採ってきて食べたり、ジュースにしたり、乾燥してお茶にしたりなどで、日常的に摂取できるでしょう。

因みに、当ブログの「質問コーナー」にご質問を頂きましたので、そこに記載したのですが、一般常識として「白内障を手術以外で治す方法は無い」と言われている理由は、水晶体を構成している透明のタンパク質である〝クリスタリン〟を産生する細胞が、少なくとも成人では機能喪失させてしまっている、とされているためです。仮に、クリスタリンを産生する細胞(水晶体線維細胞)が、核や小胞体やミトコンドリアなどの細胞内小器官を残したままになっていると、それらによって水晶体が濁ってしまうことになりますので、そうならないように細胞内小器官をすっかり排除してしまい、無色透明な細胞として水晶体内に点在しているということです。それは即ち、少なくとも成人は新たにクリスタリンを産生することができないことになるわけで、一度作ったクリスタリンを生涯使い続けなければならない、ということになります。そのため「壊れても新たに作り出せない」という話になっています。

しかし実際には、次のようなメカニズムが存在しています。クリスタリンには3種類が存在していて、それはα-クリスタリン、β-クリスタリン、γ-クリスタリンの3つです。そのうち、α-クリスタリンは、壊れたタンパク質分子を元に戻す分子シャペロンの役割も担っているようです。従いまして、健全なα-クリスタリンが何割か残っているのであれば、壊れたα-クリスタリンや壊れたβ及びγ-クリスタリンを正常な状態に戻してくれる可能性があります。例えば、水晶体に紫外線を浴びたためにクリスタリンの高次構造が壊れてしまった場合、その都度、α-クリスタリンが修復作業をしてくれているということです。なお、分子シャペロンの話は、このブログではまだ登場させていませんので、機会を改めて紹介しようと思います。