前回の記事では、がんニッチ(腫瘍微小環境)の3層構造の説明や、がんニッチを弱める方法とメカニズムを整理してまとめた表について、その要点のみを紹介をさせて頂きました。なお、その表自体は、作成のために相当な調査と時間を費やしており、専門性も高いため、当該分野の研究者や医師のご利用を見込んで応援価格(100円)にて公開させて戴いております。もちろん、一般の方々には、具体的なメカニズムよりも、何が有効であるのかが判りさえすれば、それを日常生活に取り入れることが出来ますので、そのブログ記事を読んでいただければ、それなりの情報は入手できると思います。

前回の記事中で、「個々の具体的な方法につきましては当研究室の記事カテゴリー「がん-癌」を参照していただければ、それらの多くは既に記載しておりますので、ぜひご覧ください。なお、足りない内容につきましては、今後も追加していく予定です」と記しました。少し補足をしておきますと、これまでに紹介した記事における抗がんメカニズムにつきましては“がんニッチ(腫瘍微小環境)を弱める”ことを直接的に書いている場合が少ないですので、抗がんメカニズムの一つとして“がんニッチを弱める”ことを加えていただければと思います。その他のことにつきましては、既に書いている記事内にて、具体的な方法(時間・強度・摂取量など)を再確認していただけば結構だと思います。

また、複数ページに書いているものもありますので、以下に“この記事が最も該当する”と言えるページへのリンクを貼っておきます。該当タイトルをクリックしていただければ、そのページが表示されますので、必要に応じてご利用ください。

『がんを治すも防ぐも基本は温めることである』、『体の深部を効率良く加温する方法』、『昔は竈から放射される近赤外線も乳がん予防に役立っていた』、『体内の遠赤外線ヒーターを増やす方法』、『日光は確実にがんを遠ざける』、『運動中の筋肉から出る主要なマイオカインの全貌』、『現代の住環境が高ストレスを生み病人を作る』、『必須脂肪酸の摂取比率は理想的になっていますか?』、『クルクミンから生じるテトラヒドロクルクミンの抗がん作用』、『メトホルミンは優れた抗がん作用をも示す』、『レスベラトロールはイタドリの根から採られている』、『性ホルモンの代謝を正常化するDIM・I3C・EGCG』、『眠らない街が現代病を連れてきた』、『生活の偏りが白血球の比率を変えて病気を呼ぶ』、などが最も該当する記事になります。

もちろん、これらの記事は、これから述べていくであろう“がん攻略”全体で出てくる有効な方法の一つとして書いていますので、他の抗がんメカニズムも大いに含まれているわけです。

また、「…足りない内容につきましては、今後も追加していく予定です」と記したもののうち、最もそれに該当するのが、今日の本題にします“アスピリン”です。なお、アスピリンの概略を書いている過去記事には『NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を上手く使おう』があります。従いまして、それに書いている内容と重複させることなく、その続きとして、アスピリンの抗がん作用(特に、がんニッチを弱める作用)について書いていくことにします。

さて、前回記事にて紹介しました“がんニッチを弱める方法とメカニズム”の表において“要素として挙げましたのは、光(赤外線・日光)、温熱(体温上昇)、運動、ストレス緩和、ω3脂肪酸、クルクミン、アスピリン、メトホルミン、レスベラトロール、EGCG、生体リズムの調整、免疫システムの調整、の計12要素でした。

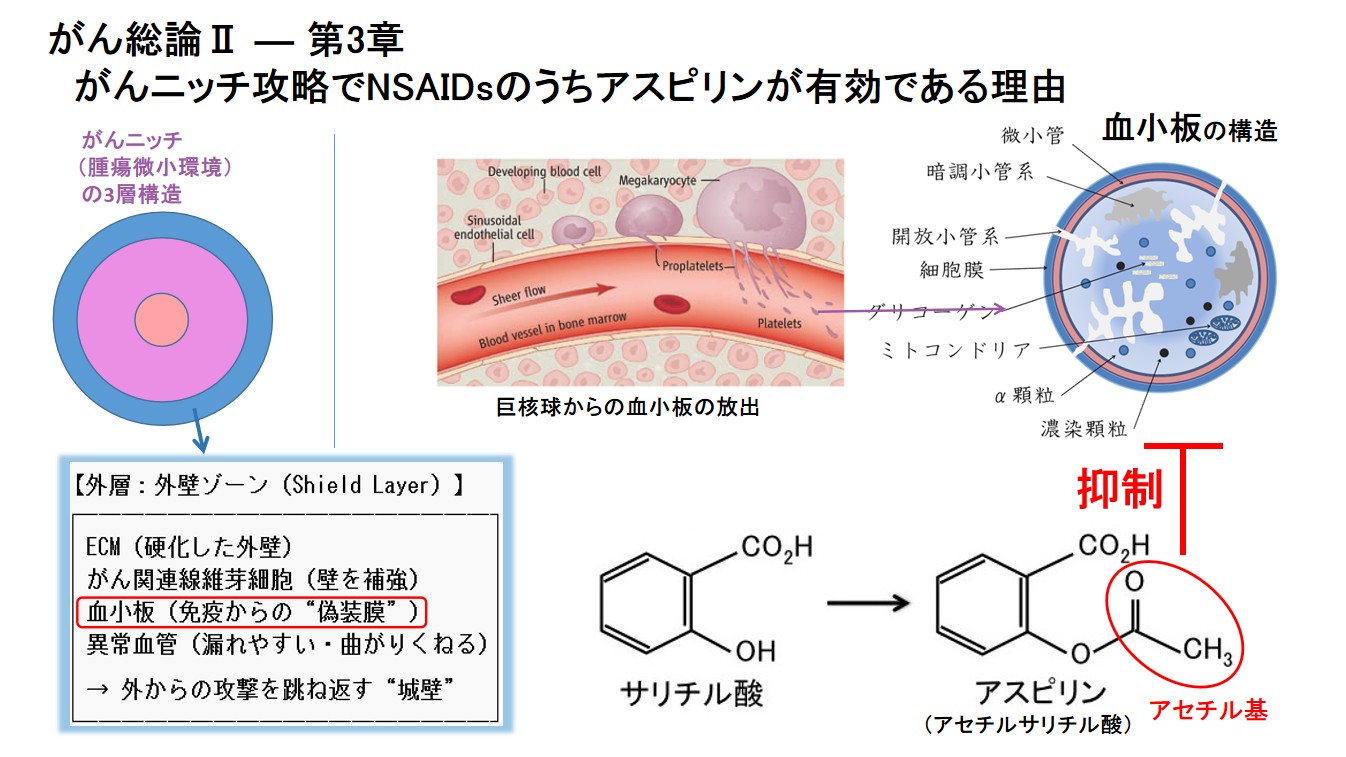

このうち、アスピリンは、がんニッチ構造に与える影響として、がんニッチの外層に対して、血小板による“偽装膜”形成の抑制方向(外層の防御壁形成が弱まり、免疫細胞の浸潤が促進される)ことと、免疫逃避機構の一部が破綻し始める(がん細胞の隠れ場所が減り、免疫に曝露されやすくなる)の2つを挙げました。言い換えるならば、アスピリンは“がんニッチの外層に作用する薬剤”として位置づけることができ、がん細胞の“隠れ場所”をゆるめることで、免疫浸潤や薬剤到達を促進する効果があるということになります。

では、アスピリン(Aspirin、アセチルサリチル酸)だけがそのような効果を持ち、他のNSAIDs(他の非ステロイド性抗炎症薬(経口薬の例:ロキソプロフェン、イブプロフェンなど))はどうなのか?という疑問が先ず生じることでしょう。因みに、アスピリンを主成分としている市販のNSAIDsの経口薬の商品には「バファリンA」や「バイエルアスピリン」があります。

これの回答としましては、アスピリンだけがそのような効果、即ち、がんニッチを弱める効果を示すということです。

次に、アスピリンがどのようにして、がんニッチを弱めるのかについてですが、上述のように2つを挙げました。

そのうちの1つが、血小板による“偽装膜”形成の抑制方向(外層の防御壁形成が弱まり、免疫細胞の浸潤が促進される)なのですが、もっと解りやすく言うと次のようになります。そもそも血小板と言いますのは、血液に含まれる細胞成分の一種(骨髄に存在する巨核球の細胞質が千切れて生じた細胞質断片)で、血栓の形成において中心的な役割を果たすものです。その血小板が、がんニッチの3層構造の外層に多く存在していて、がんニッチの内側を守る外壁の構成材料として機能しています。従いまして、血小板の機能を弱めてやれば、がんニッチも弱まる(崩壊する)ことになります。

では、アスピリンが血小板に対してどのように作用するのか…、という点についてですが、アスピリンは、血小板の接着する機能(血小板の活性化や凝集)を阻害することによって、がんニッチの外壁を弱めます。具体的には、シクロオキシゲナーゼ(COX-1)という酵素を永久的に阻害することによって、接着するために使われるフィブリノーゲンや、接着を補助するフォン・ヴィレブランド因子(vWF)やP-セレクチンなどが働き始めるように指示を送る(活性化シグナルを増幅する)トロンボキサンA2(TXA2)の産生を停止させるのです。

因みに、アスピリン以外のNSAIDsは、COX-1を阻害はするのですが、それが一時的なものであるため、効果が小さいのです。そして、その違いを生み出しているのが、アスピリンの分子に備わっている“アセチル基”です。アスピリンは、サリチル酸をアセチル化して作られた“アセチルサリチル酸”です。

2つ目に挙げました、免疫逃避機構の一部が破綻し始める(がん細胞の隠れ場所が減り、免疫に曝露されやすくなる)については次のようです。これも、基本的にはCOX-1阻害に端を発する連鎖反応の結果として生じるもので、具体的には次のようです。

血小板は、がん細胞を守るために、本来の“監視役”として働く免疫細胞(NK細胞やT細胞)を遠ざける物質を放出します。ところが、アスピリンによるCOX-1阻害の結果として血小板の活性化が抑えられると、この免疫細胞を遠ざける物質の放出が抑制され、免疫細胞が集まってきて、免疫に暴露されやすくなります。

また、血小板はがんニッチを育てるために、血管を新しく作る因子(VEGFなど)を蓄えています。ところが、アスピリンを投与すると、血小板からのこれら増殖因子の放出が抑制され、がんニッチの維持や拡大が困難になります。

アスピリンの作用機序として、上記の他に補足しておきたいことがあります。それは、アスピリンはCOX-2も阻害(アセチル化)するのですが、その結果として生じるのは通常のプロスタグランジンではなく、15-epi-Lipoxin A₄(ATL)という抗炎症性脂質メディエーターです。生じたATLは、炎症の終息を促したり、免疫細胞の働きを整えたり、がんニッチの“炎症性ドライブ”を弱める、という作用を持ちます。要するに、このような機序も、アスピリンが、がんニッチを弱めるために有効であることを示しているわけです。

最後に、アスピリンの用量についてなのですが、次のように言うことが出来ます。もちろん、がん化の一因である慢性炎症を、抗炎症薬の1つであるアスピリンによって止めることも、抗がん機序の一つになると考えられるわけですが、今テーマにしている“がんニッチを弱める”場合の作用機序は、上述しましたようにアスピリンによる血小板の機能の抑制が主となっています。そこで今回は、後者の場合に限定しての用量に言及しておきたいと思います。

一般的に、血栓予防の場合の用量(低用量アスピリン;消炎鎮痛のために用いられる量の1/4~1/8程度)が、がんニッチを弱めるための用量になるであろうということです。ただし、がんに対する厳密な臨床データが揃うのはまだ先の話(アスピリンががんに有効だとする結論を出すことは製薬企業にとって致命的)であることや、もともと血小板機能に問題を抱えていたリ、出血傾向であったり、後期高齢者であったり、アスピリンに対して過敏に反応してしまう場合であったりなど、多くの注意事項があります。そのため、今回の記事におきましては、あくまで、がんニッチを弱めるための有効な手段の一つとしてアスピリンがある、ということで、ご理解いただければと思います。