今日は、食事の最中や、食事の前後に飲む水について、見ていこうと思います。掲載しました図(高画質PDFはこちら)の左上に2枚の写真を載せましたが、特に若い世代の人や、外食が多い人は、特に違和感を持たないことが多いかも知れません。ただ、見る人の年代が上がるにつれて「昔はこんなふうに食事の時にコップで水を飲むことは無かったのになぁ」と思う人の割合が多くなるように思います。

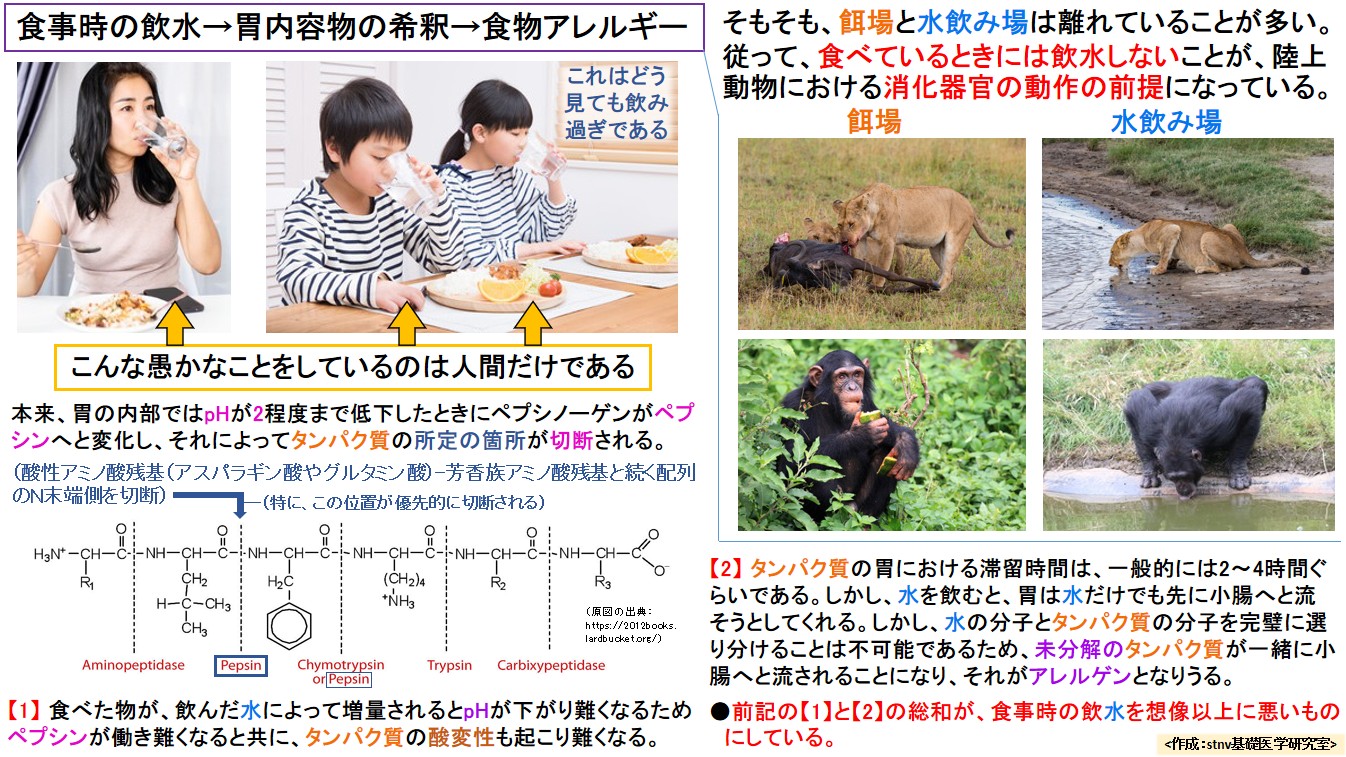

では、他の陸上動物の例を見てみましょう。掲載しました図の右側に、ライオンとチンパンジーの例を載せました。彼らの場合、食事をしている場所には水がありませんから、水無しで食事をすることになります。

一方、水を飲む場合は水飲み場に行くわけですが、そこには餌(エサ)が無いのが普通ですから、もっぱら水だけを飲むことになります。また、たとえばライオンが水飲み場で獲物を仕留めたとしても、その獲物を咥えて水飲み場から離れて食べます。

このことから分かりますように、少なくとも陸上に棲む動物たちは、食べる時と飲む時は完全に別の場所で行いますし、時間帯も分けて行います。例えば、ライオンが獲物を腹いっぱい食べた時は、胃袋の中が満杯ですから、水を入れる余裕はありません。

なお、上記におきまして「陸上に棲む動物(陸上動物)」に限定したわけですが、海水中に棲むクジラは水を飲みません。海水は非常に塩辛いですから、食べた餌に含まれる水分にて水分補給をしています。また、ラッコなどの海に棲む獣たちも、クジラと同様の方法を採っています。

では、ヒトの祖先たちはどうだったでしょうか…。私たちの体は、ヒトに進化する前は、お猿さんのような体だったでしょうし、その前は大型のネズミに似た体であったとされています。その生活様式も、今の哺乳類と同じように、餌を食べる場所と水を飲む場所は違っていて、餌と水が一緒に胃袋に入る機会は無かったでしょうし、むしろ本能的に、餌を食べる時間と水を飲む時間を開けていたと考えられます。そんな昔でなくとも、昔の食卓には味噌汁などの汁物はあったとしても、水の入ったコップは置いていませんでしたし、食後に飲んだとしても、茶飲み茶碗一杯のお茶だけだったでしょう。

以上のように、餌を食べる時間帯と、水を摂取する時間帯が、それぞれ別であることが前提となっていました。その理由は、胃における処理方法が異なるからに他なりません。

水の処理方法は先にupしています『600mLを飲んだ時に胃からの排出速度が最も速くなる』にて書きましたように、ヒトの場合では飲水から数分後には胃の幽門から排出して小腸へと流し始めます。何故なら、水を飲む時というのは体内の水分が減少してきている時ですので、一刻も早く小腸へと流して小腸から血中へと吸収しなけらばならないからです。

一方、水様の飲み物である牛乳は、牛の赤ちゃんの餌ですから、それをヒトが飲んだ場合であっても、幽門からの排出が始まるまでに2時間程度の時間が掛かるとされています。その理由はもちろん、消化という作業を行わなければならないからです。

では、たとえばミルクの粉を先に食べ、後から水を飲んだとしましょう。胃の中ではそれらが撹拌されて液体のミルクになります。すると、水だけ飲めば数分後には小腸へと流されて行くはずなのに、胃の中で液体ミルクになったものですから、それが小腸へと流されるまでに2時間かかり、緊急の水分補給にはならないことになります。だからこそ、補水を活かしたい場合は、胃袋の中を水だけにする必要があるわけです。

今度は、食物を食べることに注目してみましょう。食物には7大栄養素が含まれているとして、胃では特にタンパク質を酸変性させたり、部分的にタンパク質分子を切断して、小腸における更なる分解のための下ごしらえをする役割が与えられています。

肉食動物や、肉食動物にも負けないタンパク質消化能力を持っているヒトでは(ご参考:『ヒトは腐った肉をも食べる能力を秘めている』)、胃ではペプシンというタンパク質消化酵素を用いています。そして、それを産生・分泌する膵臓が分解されないように、最初はペプシノーゲンという前駆体を胃の内部に排出し、胃酸によってpHが2程度までの強酸性になった時に初めてペプシンへと自動的に変化し、そのペプシンがタンパク質の所定の箇所を切断して下ごしらえをする…、ということになっています。

なお、その所定の箇所と言いますのは、掲載した図の左下に挙げておいたのですが、タンパク質の分子鎖のなかで、酸性アミノ酸残基(アスパラギン酸やグルタミン酸)-芳香族アミノ酸残基、と続く配列が在った場合、芳香族アミノ酸残基のN末端側です。即ち、その部分をペプシンが切断するとうことです。

もし、胃内の食物(食塊;糜粥)に余計な水が注ぎ込まれた場合、水の量が多ければ多いほど、pHが2あたりまで下がるのに時間が掛かったり、或いはpH2まで下がりきらない事態に陥ります。すると、ペプシノーゲンがペプシンへと変換されず、タンパク質消化の下ごしらえが完全に出来ないことになります。また、通常なら起こるタンパク質の酸変性も起らなくなり、生のままのタンパク質が長時間にわたって存在し続けることにもなります。

もう一つの問題は、胃は、水が入って来たならば、出来るだけ速やかに小腸のほうへ流そうとしてくれることです。これは、陸上動物が水を飲む時というのは、体内の水分が減少気味なっているときです。だからこそ、胃は水が入ってきたならば、せめて水だけでも先に流そうとしてくれるわけです。

ところが、想定外にも、その水に未分解のタンパク質が多く含まれるという事態が生じることになります。これが、上述しましたように、牛乳のように明らかにタンパク質が均質に分散した液体であれば、胃はそれを直ぐに小腸へ流すことはしません。しかし、そのような完璧な懸濁液になっていない場合、やはり胃は、水だけでも先に流してやろうとするわけです。

そして、その水の中には未分解のタンパク質が多く含まれていて、それが小腸に流れ込んだ時に、人によって、場合によって、アレルギー反応(非自己成分が入ってきたため防御および攻撃)を起こしてしまうことになるわけです。

本来、陸上動物の場合は、餌と水が一緒に入ってくることは無かったため、胃袋は1つで良いと判断されていました。反芻動物のように複数の胃を持ったとしても、餌用と水用を分ける必要は無かったのです。

ところが現代の日本人の何割かは、動物界の常識を覆し、食卓に食べ物と水の両方を置き、それらを同時に胃袋に入れてしまうという、動物の長い歴史において禁断とされていた行為を平気でするようになってしまったのです。

「現代は、食物アレルギーが非常に増えましたねぇ~。これが時代の変化なのでしょうから、食べ物からアレルゲンを抜く作業を頑張ってやるしかないですねぇ」

いや、そんなことよりも、子どもたちに正しい食事の仕方を教えてあげてください。手本は人間の先輩ではなく、野生動物たちの飲食行動です。