これまでの米に関する記事では、玄米の外皮に含まれる多様な機能性成分、冷えた玄米ご飯に多く含まれるレジスタントスターチ、米の胚乳に含まれるレジスタントプロテインなど、米という植物が次世代へ命をつなぐために備えた巧妙な仕組みを見てきました。

今回は、その米を「つく(搗く)」という工程を経て作られる〝餅(もち、mochi)〟について、科学的な側面から眺めてみたいと思います。

正月になると、多くの人は餅を食べます。雑煮に入れたり、ぜんざい(善哉)に入れたり、焼いて食べたり、或いは、お供えにしたりします。日本におきましては、今から2,000年以上も前(弥生時代)から食べられていた可能性が高いとされています。では、なぜ日本列島の人々は、そんなに昔から餅を食べ続けてきたのでしょうか…。先ずは、「もち米」という植物の生物学的な特徴から見てみることにしましょう。

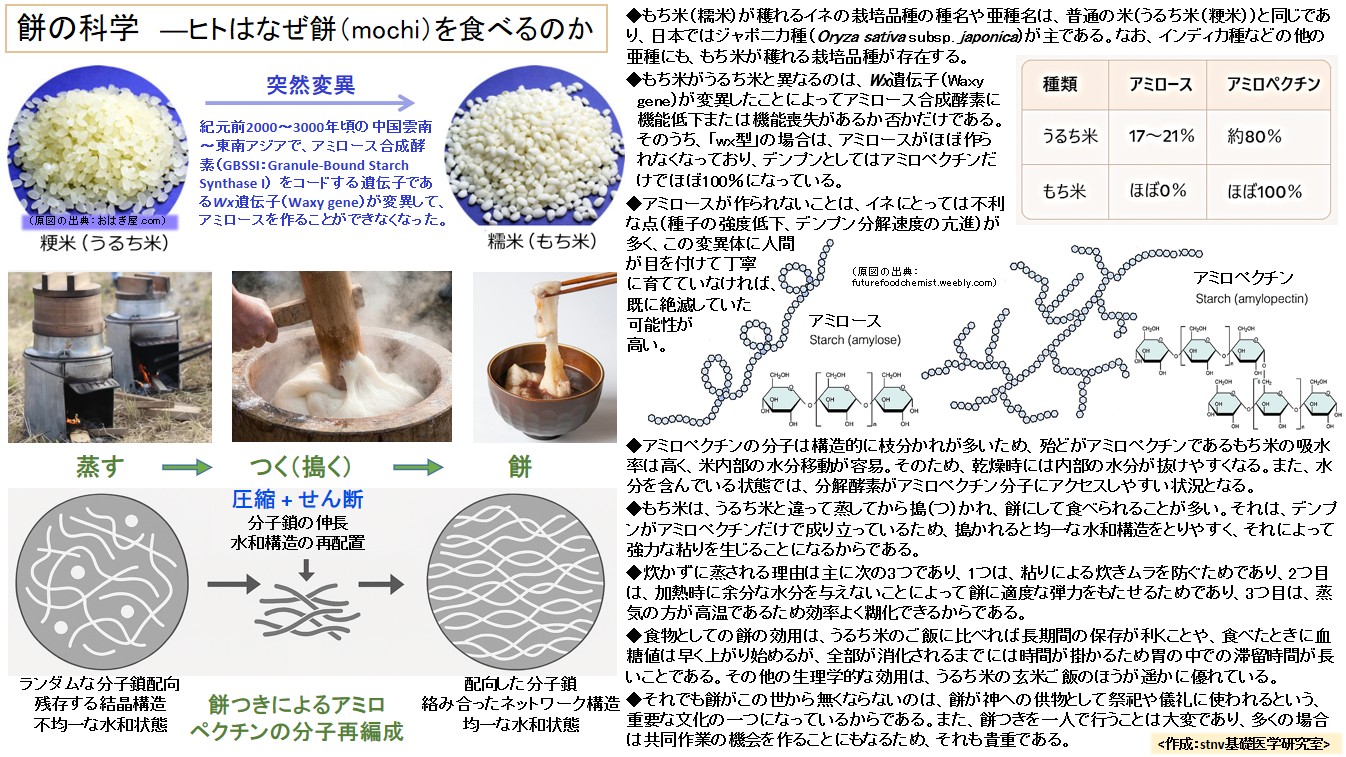

一般的な米(うるち米(漢字:粳米))と、もち米(漢字:糯米)の、見た目の違いを確認しておきましょう。添付しました図(高画質PDFはこちら)の左上図の左側がうるち米、右側がもち米です。うるち米は透明感がありますが、もち米は白っぽく見えます。その原因は、含まれているデンプンの組成に起因するもので、もち米の場合はデンプン粒の間に微細な隙間(空隙)があり、そこに空気が入り込んでいるためです。

デンプンの組成の違いは、うるち米ではアミロペクチンというデンプンが8割と、アミロースというデンプンが2割の混合物になっています。ところが、もち米ではアミロペクチンがほぼ10割を占めていて、アミロースは殆ど含まれていません。この違いが、もち米を白っぽくする原因になっています(詳細は後述)。

もち米でアミロースが作られなくなった原因は、アミロースを合成する酵素(GBSSI:Granule-Bound Starch Synthase I)をコードする遺伝子であるWx遺伝子(Waxy gene)が変異してしまったからです。

なお、この遺伝子の変異の程度は様々であって、詳細は割愛しますが、その程度によってアミロースの合成量が変わってきます。そして、日本で、もち米として使われている栽培品種の場合、アミロースが殆ど合成されない変異型が選ばれており、それは「wx型」と呼ばれているものです。

本来、米(うるち米)のデンプンは、アミロースとアミロペクチンの割合が、およそ2:8であることが基本です。それは、イネの祖先である野生イネ(Oryza rufipogonなど)のデンプン組成が、およそ2:8(詳しいデータとしては、アミロースが15~30%、アミロペクチンが70~85%)になっていることからも確証が得られています。

そして、2:8の場合に生命力や繁殖力が最も高かったからこそ、この比率のデンプンを持ったイネが自然選択圧に耐えて生き残り、現代のイネ(うるち米)に至ったということです。

では、アミロースを合成する能力を失い、アミロペクチンだけのデンプンを持つようになった、もち米を実らせるイネの生命力や繁殖力はどうなっているのでしょうか…。

実際のところ、アミロースが作れないことは、イネにとっては不利になりました。それは、もう一つのデンプンであるアミロペクチンの分子は構造的に枝分かれが多いため(添付した図・右中段参照)、その種子であるもち米の吸水率は高く、米内部の水分の移動も容易になりました。そのため、乾燥時には内部の水分が抜けやすくなったのです。

その確固たる証拠が、もち米が白っぽく見えることであり、それはデンプン粒の間に微細な隙間が出来ていて、そこに空気が入り込んでいることです。しかも、それが原因で、米の物理的強度が低下してしまっていることです。

もう一つは、発芽時などの水分を含んでいる状態では、分子が枝分かれしている状態のアミロペクチンに分解酵素がアクセスしやすく、必要以上に早く分解されてしまうことです。

では、なぜ、もち米を実らせるイネが現代まで存続できたのでしょうか…。それは、人間がもち米の魅力に魅せられて、この変異体を守り、丁寧に育てて来たからです。もし、人間が守らなければ、自然淘汰によって既に滅びてしまっている可能性が高いと考えられます。

もち米の起源は、紀元前2,000〜3,000年頃の中国雲南〜東南アジアであるとされています。当時の人が、もち米の魅力を発見し、それを実らせるイネを大切に植え継いできたということになります。いわば、もち米を実らせるイネは、人に救われた植物だということです。

因みに、もち米を実らせるイネの種名および亜種名は、普通の米(うるち米)と同じであり、日本ではジャポニカ種(Oryza sativa subsp.japonica)が主となっています。そして、〝栽培品種〟として、もち米を実らせるイネに対し、個別の栽培品種名(例:こがねもち、ヒメノモチ、はくちょうもち、ひよくもち、わたぼうし、など)が付けられているのが現状です。

次に、もち米が、餅にされて食べられることになった理由について見てみることにしましょう。弥生期の遺跡からは、石臼や杵(きね)の原型が見つかっています。これを使って何をしていたかというと、食物を叩いて軟らかくしたり、穀物などを粉にするときに用いていたと考えられます。そして、生米を粉にすることもあったでしょうし、米に水を加えて加熱してから叩き潰したこともあったでしょう。そのとき、大陸から人と共に日本列島にやって来たもち米は、水を加えてから加熱して叩き潰した時(搗いたとき)、非常に強い粘性を持ったものへと変化することが、当時の人たちによって発見されていたのです。

普通の米は、搗いてもさほど大きな粘性を持つことはありませんが、もち米は搗くほど強い粘性を持ち、長く引き伸ばすことができるようになる、不思議で神秘なものだと思われていたことでしょう。このことから、〝神が宿るもの〟だという思いが強まってきたのだと考えられます。また、丸い形に整形して放置すれば、そのまま固まって保存が可能となり、神前に供えることも出来ますので、神事には欠かせないものになっていったのでしょう。

なお、搗くという行為によって、アミロペクチンの分子鎖は、次のように変化していきます(添付した図の左下参照)。即ち、蒸した直後のもち米の内部では、アミロペクチンの分子鎖は、まだランダムな方向を向き、部分的に結晶構造も残っており、水分の分布も不均一な状態にあります。次に、搗くという物理的行為が加わると、圧縮とせん断によって、分子鎖が引き伸ばされるたびに、アミロペクチン鎖が一定方向へ配向し始めます。同時に、分子同士が絡み合い、ネットワーク構造が形成されます。更に、衝撃と練り込みによって水分が均一に再配置されることになります。

以上の一連の変化によって、もち米は〝粒〟から〝ひとつの物質〟へと生まれ変わる、ということもできるでしょう。

また、もち米から餅を作るとき、米を炊かずに蒸す理由は、主に次の3つだと考えられます。1つは、もち米に水を入れて炊くと、溶出してきたアミロペクチンによって水の粘度が高まり、上手く対流せずに火をかけた釜の底の部分が焦げ、上の部分は炊けないという、いわゆる〝炊きムラ〟が生じることを防ぐためです。2つ目は、蒸すという行為は水に浸けるわけではないため、余分な水分を与えないことになり、結果として餅に適度な弾力をもたせることになるからです。3つ目は、蒸気の方が高温になりますから、短時間で効率よく糊化できるからです。

餅の食物としてのメリットは次のようであると考えられます。1つは、食べたときの消化が早く始まることから、すぐに血糖値を上げたい時に利用できることです。2つ目は、消化が始まるのは早いのですが、餅の塊の全部が消化されるまでには時間が掛かり、いわゆる〝腹持ちが良い〟ことです。3つ目は、うるち米のご飯に比べれば長期間の保存が利くことです。4つ目は、雑煮、善哉(ぜんざい)、あんころ餅、焼き餅など、多くの形態の食品を作れることです。

一方、米としての生理学的な効用は、うるち米の玄米ご飯のほうが遥かに優れていますので、餅は毎日食べるものではなく、祭祀や儀礼の時の食べ物として、正月などの特別な時期に食べるのが良いのではないかと考えられます。

もう一つ、餅の文化的・社会的な特徴を挙げておくならば、人と人の絆を深めることです。餅を食べることは一人で出来ますが、餅を搗くことは一人では大変です。特に、昔ながらの方法で、臼(うす)と杵(きね)を使って餅を搗く場合、杵を持って搗く人と、その横で手返しをする人が必ず必要になります。しかも、互いのことを気遣ってタイミングを計らなければ、手返しをする人の手を叩いてしまいます。

更には、大家族や職場などでは、竃の火を起こして火力を調節する人、もち米を準備して蒸す人、蒸せたもち米を搗く人、手返しをする人、搗けた餅を丸める人など、複数の人が〝餅つき〟という共同作業を行うことによって絆を深めることができるわけです。

以上のように、もち米は、遥か昔にイネに偶然に生じた突然変異を、古代の人が見過ごさずに拾い上げ、増やし、その神がかった性質ゆえに神事に使うという、文化的に非常に大きな存在にまで成長させられた希少な食材です。即ち、私たちが餅を食べるという行為は、数千年にわたって守り続けてきた歴史を継承する行為でもあります。正月にはぜひ、お餅を戴くことにしましょう。