このシリーズとしましては、既に『大腸がんを防ぐための基本的な心構え』、および、『肺がんを防ぐための基本的な心構え』をupしていますので、今回は〝膵臓がん(膵がん)〟に焦点を当ててみたいと思います。

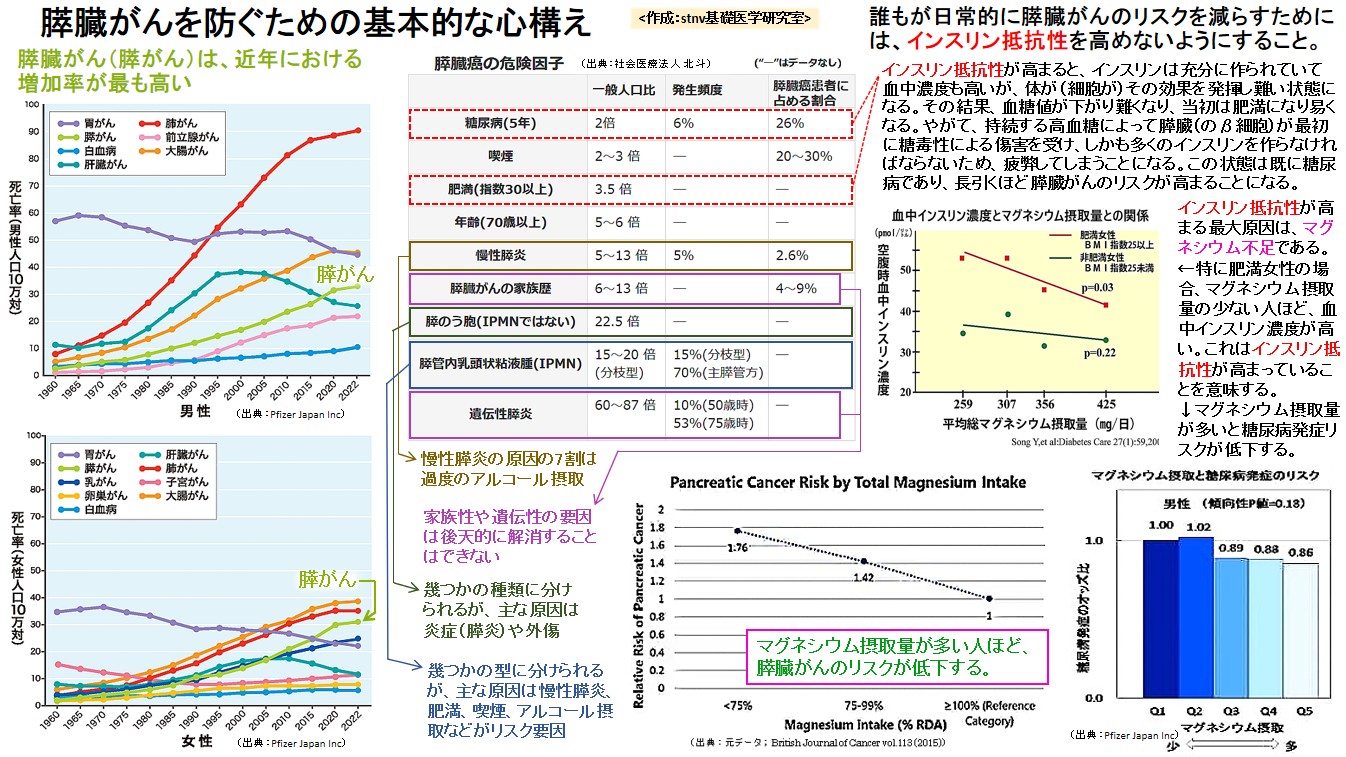

掲載した図(高画質PDFはこちら)の左端に、各がんにおける死亡率のグラフを再掲しました。死亡者数が多い順に言うと、男性では、肺がん、大腸がん、胃がん、膵臓がんの順になっています。また、女性では大腸がん、肺がん、膵臓がんの順になっています。ただ、近年における増加率が最も高いのが膵臓がんであって、やがてこの順位も入れ替わることになると思われます。

また、あくまで現代医療に関わった結果としての統計的な数字なのですが、膵臓がんに罹ると、約9割の人が5年以内に亡くなるという結果になっています。従いまして、日頃から予防しておくことが極めて大切であると言えます。

次に、図の中央上段に挙げた表には、一般的に言われている膵臓がんの危険因子がまとめられています。そして、膵臓がん患者を調べた時に、最も高頻度に見られた因子から順に並べられています。因みに、「一般人口比」の部分の倍率は、その因子を持っていると膵臓がんリスクが何倍に高まるかを示したものであって、倍率が高いものでも該当者が少ない場合は表では下の方に位置づけられているということです。

では、最も該当者の多い危険因子、即ち、表の上から順に見ていくことにします。第1位は、〝糖尿病〟です。表の右端の欄には「膵臓がん患者に占める割合」の数値が書かれていて、膵臓がん患者の26%が糖尿病を患っている、ということです。また、「一般人口比」の数値は、糖尿病を患うと膵臓がんに罹るリスクが2倍に高まる、ということを示しており、「発生頻度」の数値は、糖尿病患者の6%が膵臓がんに罹る、ということを示しています。従いまして、膵臓がんを防ぐには、糖尿病を防ぐことが最も重要だということを示しているわけです。

引き続き、この表を概観しておきたいと思います。膵臓がんの危険因子の第2位に挙げられているのは〝喫煙〟であり、禁煙することが重要だということになります。

膵臓がんの危険因子の第3位に挙げられているのは〝肥満〟です。特に、肥満指数(BMI)が30以上の場合、膵臓がんに罹るリスク(「一般人口比」)が3.5倍になっています。従いまして、肥満を避けることが重要だということになります。

膵臓がんの危険因子の第4位は〝年齢(70歳以上)〟となっています。しかし、暦は自動的に進んでいくわけですから、年齢の進むことを避けることは不可能です。従いまして、この場合は、出来るだけ〝老化〟を避けることが重要だというふうに解釈すべきだと言えます。

危険因子の第5位以下には、慢性膵炎や、その下段に書かれている諸々のものがあります。これらの危険因子は、どちらかと言えば割合的には少数派に該当するのですが、高い確率で膵臓がんを患うことになりますので、それぞれの代表的なリスク要因を表の下にまとめておきました。即ち、〝慢性膵炎〟の原因の7割は過度のアルコール摂取です。

その下の〝膵臓がんの家族歴〟と、表最下段の〝遺伝性膵炎〟と言いますのは、その語が示していますように、遺伝子が関係していることになります。もちろん、それは防ぎようの無いことですので、他の危険因子と重ならないようにすることが大切であると言えます。

〝膵のう胞〟は、幾つかの種類に分けられるのですが、主な原因は炎症(膵炎)や外傷(または手術)であるとされています。

〝膵管内乳頭状粘液腫(IPMN)〟は、これも幾つかの型に分けられるのですが、主な原因は慢性膵炎、肥満、喫煙、アルコール摂取などがリスク要因だとされています。

結局、この危険因子の第5位以下のものを避けるためには、過度のアルコール摂取、喫煙、肥満などを避けることが重要だということになります。

では、膵臓がんの最大の危険因子(第1位)になっている〝糖尿病〟と、第3位になっている〝肥満〟を防ぐ具体的な方法について見ていくことにします。

先ずは、食餌の内容や、食べる量をしっかりとコントロールすることが重要なのは当然のことです。ただ、中には、それほど多く食べていないのに肥満になったり、糖尿病になったりする人がいます。なぜそのようになってしまうのでしょうか…。

その最大の原因は、肥満の人や糖尿病の人の多くが気付いていないことです。そしてそれは、マグネシウム不足なのです。もっと厳密に言うならば、細胞内のマグネシウム不足なのです。なお、マグネシウム不足につきましては、このブログ内で既に幾つかの記事をupしています。例えば、『普通に食べているだけではMg欠乏症になる可能性が高い』、『マグネシウム補給はがん対策にも欠かせない』、『糖尿病はマグネシウム補給で予防および治療ができる』、などがあります。そこで、今回は、膵臓がんを主テーマとした書き方にて紹介させていただこうと思います。

図の右側に、「血中インスリン濃度とマグネシウム摂取量との関係」と題したグラフを引用させていただきました。これの縦軸は「空腹時の血中インスリン濃度」で、横軸は「平均総マグネシウム摂取量(mg/日)」です。そして、BMIが25以上の肥満女性の場合、全体として空腹時血中インスリン濃度が高く、これは〝インスリン抵抗性〟が高まっていることを意味しています。

〝インスリン抵抗性〟と言いますのは、インスリンが効かない状態を意味しています。そして、インスリン抵抗性が高まると、インスリンは充分に作られていて血中濃度も高いのですが、体が(細胞が)インスリンの効果を発揮し難い状態になります。その結果、血糖値が下がり難くなり、当初は肥満になり易くなります。

やがて、持続する高血糖によって膵臓(のβ細胞)が最初に糖毒性による傷害を受け、しかも多くのインスリンを作らなければならないため、β細胞が疲弊してしまうことになります。この状態は既に糖尿病であり、糖尿病が長引くほど、膵臓がんのリスクも高まる…、ということになるわけです。

因みに、亜鉛(Zn)も糖尿病の発症に関わる重要なミネラルですが、亜鉛は特にインスリンの合成や分泌に関わりますので、インスリン抵抗性の場合はインスリンは多く作られていて、分泌も多いわけですから、まだこの段階では亜鉛不足はあまり関係していないことになります。

次に、図の右下のグラフについてですが、これはマグネシウム摂取量が多いほど糖尿病発症のリスクが低下することを示しています。その理由は、上述しましたようにインスリン抵抗性が生じ難いことが大きな理由になりますが、他にも体内のエネルギー代謝の多くの段階にマグネシウムが関わっていますので、それらの代謝が充分量のマグネシウムによって正常化されることで、糖尿病の発症が抑えられることになります。

次に、その左側のグラフなのですが、これは実際に、マグネシウム摂取量と膵臓がんリスクの関係を示したものです。即ち、マグネシウム摂取量が摂取推奨量を満たしている人(≧100%)の膵臓がんリスクを「1」とした場合、マグネシウム摂取量が75~99%の人の場合の膵臓がんリスクは「1.42倍」に高まり、マグネシウム摂取量が75%未満の人の場合の膵臓がんリスクは「1.76倍」と、更に高まることを示しています。このように、マグネシウム摂取不足が膵臓がんリスクを高めていることは明らかだということになります。

それならば、「膵臓がんの危険因子」の一覧表には、なぜマグネシウム摂取不足が書かれていないのでしょうか…。その理由は色々とあると思うのですが、1つは、旧来の医学界においてはミネラルなどの栄養素の重要性に気付いていない人が多かったため、病気の原因として特定のミネラルを単独で採り上げることに抵抗があったからだと思われます。

2つ目は、時代が進むと、医薬品を用いて治療することが第一選択となり、まさかマグネシウムが有効な予防手段や治療手段になるとは思わなかったのだろうと考えられます。

3つ目は、更に時代が進むと、医薬品業界や医療業界は利益を最優先するようになり、例えば「マグネシウムで予防できたり治療できたりしてしまっては、抗がん剤などが使われなくなってしまうではないか…」と、あえて避けるようになったのだと考えられます。

言い換えるならば、現代において膵臓がんの増加率が高いのは、マグネシウム不足になる人が増え続けているからだと解釈することが出来るのです。