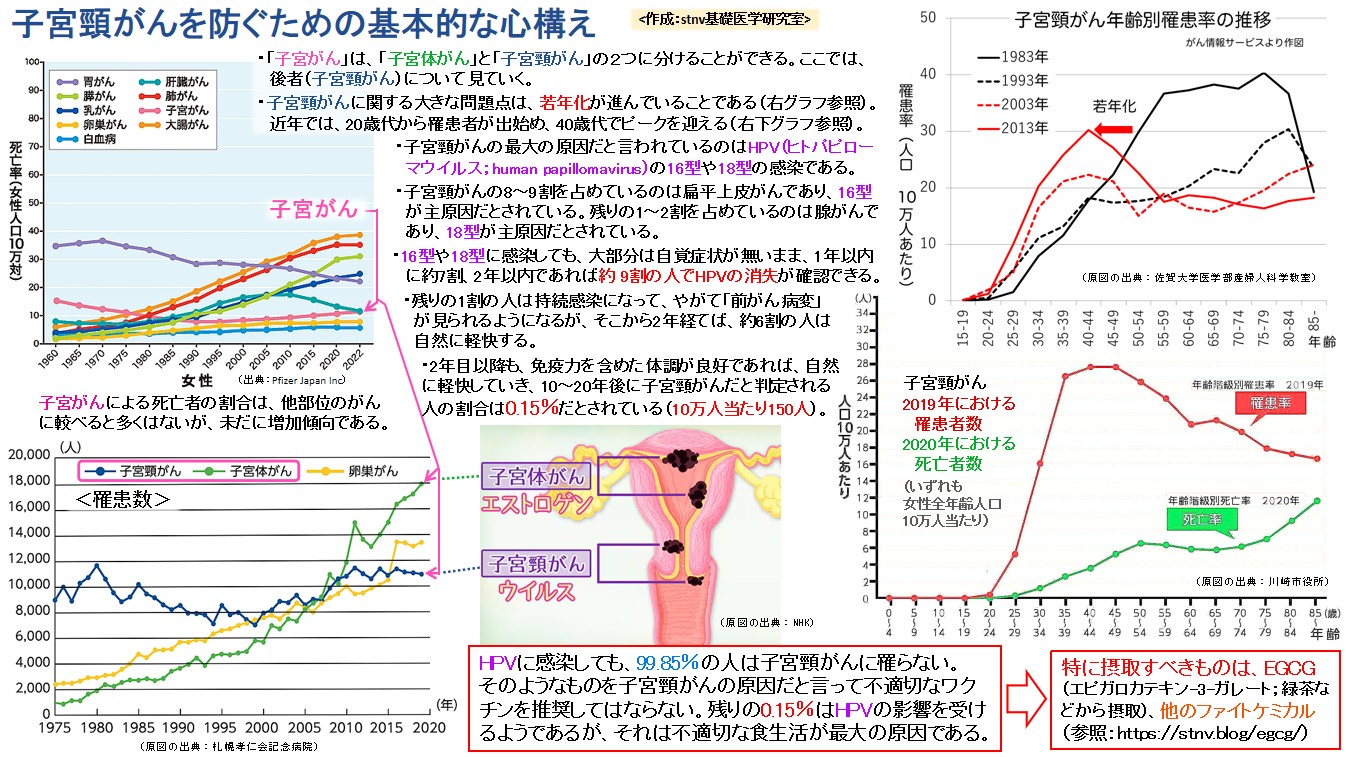

先ず、子宮がん全体について、それを原因とする死亡者数の経年変化のグラフを、掲載した図(高画質PDFはこちら)の左上に示していますので、ご確認ください。

子宮がんによる死亡者の割合は、他部位のがんに較べると多くはないのですが、未だに増加傾向であることが最も気になるところです。

次に、子宮がんが生じる部位についてですが、掲載した図の中央下に〝子宮体がん(しきゅうたいがん)〟と〝子宮頸がん(しきゅうけいがん)〟が生じる部位について図示されていますので、ご参照ください。

そして、掲載した図の左下のグラフには、上記の2種類の子宮がんと、卵巣がんについて、その罹患数(人)の経年変化が示されています。最も強い増加傾向を示しているのは子宮体がんです。次に強い上昇傾向を示しているのは卵巣がんで、最も弱い増加傾向を示しているのが子宮頸がんです。

今回の記事は、先に子宮頸がんに的を絞って、それを防ぐための基本的な心構えについて見ていこうと思います。

子宮頸がんの罹患数は弱い増加傾向なのですが、大きな問題点であると言えるのが、若年化が進んでいることです。掲載した図の右上のグラフは、1983年から10年間隔で2013年までの年齢別罹患率(女性の全年齢人口10万人当たりの罹患数(人))が示されたものです。

昔(1983年)に比べると、2003年では全体的に罹患率は低下していますが、40歳代の罹患率が高まってきています。そして、2013年では40歳代前半における罹患率が大きく増加しています。

また、その下のグラフには2019年における罹患率が示されていますが、30歳代後半の罹患率も、ピークである40歳代と同じぐらいまで高まってきていることが判ります。要するに、上述しましたように〝若年化〟してきたということです。

次に、子宮頸がんの原因、即ち、子宮頸がんに罹るリスクを高めている要因について見ていくことにします。

巷では、子宮頸がんの原因はHPV(human papillomavirus;ヒトパピローマウイルス)であるとされています。HPVは、他のウイルスでも同様なのですが、多くの種類(100種類以上)に分けられています。なお、種類と言いますのは、現代では主に遺伝子の塩基配列の違いの程度によって分類されているのですが、どの程度まで違えば別の種であると認定するのかは、人間による勝手な判断ですので、種類が多いとか、少ないとか、そのような表現はあまり重要な意味を持ちません。ただ、子宮頸がんを起こしやすい種類というのが特定されていて、それは〝16型〟と〝18型〟です。

子宮頸がんを更に分類すると、生じる組織の種類によって、扁平上皮がんと腺がんに分けることができるのですが、子宮頸がんの8~9割を占めているのが扁平上皮がんであり、これは16型のHPV(即ち、HPV16)が主原因だとされています。

残りの1~2割を占めているのが腺がんで、これは18型(HPV18)が主原因だとされています。

細かいことを言うならば、16型と18型では、感染後の経過が微妙に異なってくるのですが、あまりに細かいことを気にするよりは、もっと大切なことがありますので、話を先に進めることにします。

全般的に、女性が生涯においてHPVに感染する確率は、5~8割程度であると見積もられています。これは、誰もが検査をするわけではありませんから、正確な数字は不明です。

因みに、抜き打ち的に、健常な(子宮頸がんに罹っていない)女性を検査すると、10歳代では30~40%の人にHPV(のDNA)が検出されるようです。同じく、20歳代では20~30%、30歳代では10~20%、40歳代では5~10%に検出されるようです。このように、年齢が進むにつれてHPVの検出数が減っていくのは、次のような理由からです。

子宮頸がんの原因だと言われている16型や18型に感染しても、自覚症状が無いまま、1年以内に約7割、2年以内であれば約 9割の人でHPV(HPVのDNA)の消失が確認できるということです。要するに、HPVに感染しても、一般的には2年も経てば9割の確率で居なくなってしまう…ということです。

従いまして、例えば30歳代の人を調べると10~20%の人にHPVの感染が認められるのですが、残りの80~90%の人はHPVに感染したことが無いのではなく、数年以上前に感染していたけれども、途中でHPVが体内から居なくなった人が含まれる、ということです。

上記で「気持ちが少し楽になった」と言う人は多いことと思われます。しかし、残りの1割の人はどうなるのでしょうか…。

その人たちは、体内(子宮頸部などの限局した部分)にHPVが持続的に感染している状態が続くことになります。そして、やがて「前がん病変」と呼ばれる状態を、子宮頸部の一部分に生じさせてしまうことになります。ただ、この場合も、更に2年経てば、約6割の人は自然に軽快します。即ち、治ってしまいます。では、治る人と治らない人の違いはどこにあるのでしょうか…。

それは、多くの人が気付くように、その人の、免疫力を含めた健康度の違いです。更に、2年目以降も、免疫力を含めた健康度が高ければ、残りの約4割の人も自然に軽快していくことになります。

結局、10歳代や20歳代の頃に発がん性の高い種類のHPVに感染したとしても、最終的に、子宮頸がんを患うことになる人の割合は、およそ0.15%だとされています。この数字は、HPVに感染した女性が10万人いれば、そのうちの150人に相当します。1万人であれば、そのうちの15人になります。この割合が多いのか少ないのか…。逆に言えば、HPVに感染しても、99.85%の人は子宮頸がんに罹らないということです。

では、子宮頸がんに罹ってしまう0.15%の人がどのような人たちなのかと言えば、免疫力を含めた健康度が低い人です。

また、子宮頸がんの罹患者が、なぜ若年化してきているのかと言えば、それは体内のHPVを排除する力が、若年者において低下してきているからです。

因みにWeb上で若年化の原因を調べてみると、その理由として次のような答えが返ってきます。即ち、主に初交年齢の若年化と、性交渉のパートナーの多さが大きな原因で、他には喫煙も考えられる、という答えが返ってきます。しかし、昔は15歳で嫁に行ったものです。問題は、感染の機会が増えたことではなく、感染した後にそれを排除する力が弱くなってきたことです。喫煙…、それもあるかも知れませんが、もっと重要なことがあるわけです。

繰り返しますが、免疫力を含めた健康度の低さが、若年者において、感染したHPVを排除し難くした最大の原因です。

従いまして、子宮頸がんを防ぐ方法は、殆どの人が感染機会を持っているHPVの感染を防ぐことよりも、また、HPVの感染を防ぐためだと言って子宮頸がんワクチンを打つことよりも、免疫力を含めた己の健康度を高めることです。

最も有効だと考えられる対策を述べておくならば、HPVを排除する効果の高い〝エピガロカテキン-3-ガレート(EGCG)〟を摂取することです。これは、日常的に濃いめの緑茶を飲む習慣を付けることで達成できます。なお、これの詳細につきましては、先upしている『海外で注目を浴びる緑茶の圧倒的な抗ウイルス作用』を参照ください。

その他、若年者にありがちな不適切な食生活、例えば、各種栄養素の不足を無くすことや、加工食品に多い添加物やトランス脂肪酸のような有害な副産物を摂り込まないことです。そうやって、子どもの頃から健康体を作っておくことが、将来における子宮頸がんを防ぐための最良の方法になるわけです。