発がん(発癌)させるのか、させないのか、発がんさせた場合にそのがんを更に進展させるのか、それとも現状維持なのか、それとも退縮させるのか…、その全ては細胞がコントロールしています。

このことが何を意味しているのかと言えば、細胞たちの意思に背いた医療行為を行った場合、その医療行為の目的が達成されることは無いということです。むしろ、細胞たちの意思に背いたわけですから、細胞たちの怒りは一層激しくなり、やがて病状は更に酷くなります。

では、がんではなくて、怪我をしたとしましょう。細胞たちは、怪我の直後からその対応を開始し、まさしく全身的な反応を起こすことになります。

例えば、怪我の部位の細胞から種々の信号が発せられ、脳は痛みを感じると共に、周辺の筋肉を強張らせたり、交感神経系の活動を高めます。それによって血管径が縮小したり、凝固系の細胞の活動が活発になったりして、出血が最小限に抑えられます。また、怪我の部位の細胞から出されたメッセージが近隣の細胞に届くと、血管内皮細胞は透過性を亢進させ、集まってきた炎症性細胞は現場に急行しやすくなります。殺菌や残骸の処理が終われば、今度は線維芽細胞や血管内皮細胞が応急的な肉芽組織を作って…、というふうな具合に、どんどんと進んでいきます。

怪我の程度によりますが、このような場合に行われる適切な医療行為は、細胞たちの活動を助けるものになっていることが殆どです。因みに昔は、不必要に消毒したりして細胞活動の邪魔をしていましたが、現代では大丈夫そうです。そして重要なのは次のことです。細胞たちも出来るだけ早く治そうとしているわけであり、医療行為も出来るだけ早く治そうとするものですから、細胞たちと人間との目的が合致していることになります。だからこそ、怪我の場合の医療行為はマイナスになることは少ないわけです。

一方、がんの場合は事情が全く異なります。細胞たちは、がん化させようとしてがん化させたわけであり、人間に発見される時期においては、まだまだがん組織を進展させようとしている場合が殆どです。ところが人間は、それを強引に無くそうとするわけです。そのため、細胞たちの意向と人間の意向が全く逆になってしまいます。これでは、医療行為によるがん治療がマイナスになって当然です。大抵の場合、その医療行為が、人の命を奪う結果になってしまいます。

因みに、がんを治したければ、細胞が「これなら、もうがんを退縮させても良いだろう」と判断できるように、健康体を作っていくことが必須条件になります。

さて、細胞たちがなぜそのような大きな影響力を持っているのかというと、細胞は人を作れますが、人は細胞を作れません。人工細胞とでも言えるようなものがあったとしても、結局は細胞の力を利用しているだけのものです。繰り返しますが、人は細胞を作ることも、ヒトという生物を作ることもできません。そのような人間が、細胞の叡智や影響力を超えられるはずはないのです。

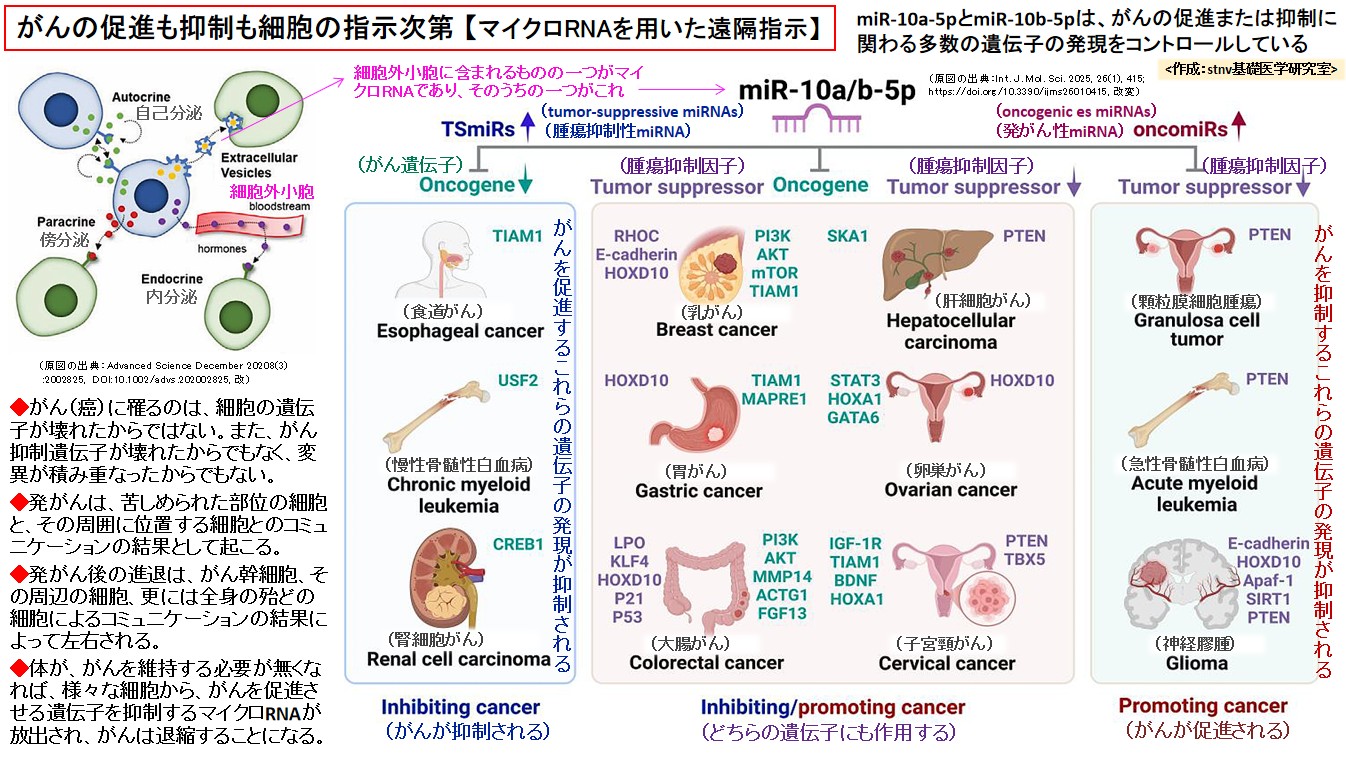

細胞たちが大きな影響力を持っている2つ目の理由を挙げるならば、それは今回ご紹介します〝マイクロRNA〟による遺伝子発現コントロールの仕組みです。一つ前にupしました記事『細胞のコミュニケーション手段はこんなに沢山』の中で少しだけ触れましたように、細胞が放出する〝細胞外小胞〟の内部に格納される小さなサイズのRNAのお話です。

マイクロRNAは〝miRNA〟と略記されます。メッセンジャーRNA(mRNA)と同じく〝RNA〟の仲間なのですが、mRNAに比べてるとかなり小さく(通常は20〜25ヌクレオチド)、タンパク質を合成するための情報は持っていません。そのため「ノンコーディングRNA」という分類に属します。その種類は、ヒトでは既に約2700種類が見つかっています。

一般的にマイクロRNAが知られないのは、高等学校までの生物学では扱われないからです。因みに、高等学校までの生物学では、DNAの遺伝子の部分がmRNAへと転写され、そのmRNAが核の外に出て行ってリボソームに捉えられると、そこにトランスファーRNA(tRNA)が該当するアミノ酸を連れてきて、そのアミノ酸が順番に結合されていってタンパク質が生じる…、という具合です。そして、そのタンパク質をどれだけ作るのかという調節につきましては、DNAからmRNAへの転写の程度が調節されている…、というふうに習うことになっています。

しかし実際には、mRNAにマイクロRNAが結合すると、リボソームとの結合からタンパク質の生成(いわゆる「翻訳」)までの段階で、マイクロRNAの種類や、時と場合によって様々な形で翻訳が抑制(翻訳開始の阻害、翻訳後のプロセス阻害など)されるのです。そして、例えば20%程度抑制するとか、70%程度抑制するなどというふうに、かなり細かな翻訳制御が行われます。少なくとも、人間が介入できるようなレベルではないということです。

添付しました図(高画質PDFはこちら)の中の大きな図は、膨大な種類にのぼるマイクロRNAのうちの、たったの2つ(miR-10a-5pとmiR-10b-5p)に関するものなのですが、最近におきまして、様々ながんに大きな影響力を持つことが分かってきたものです。

専門的になり過ぎるため詳細は割愛しますが、このマイクロRNAは、図中に示されています青緑色で書かれた〝がん遺伝子(発がん、またはがんの進展に関わっている遺伝子)〟や、紫色で書かれた〝がん抑制遺伝子〟の、双方のmRNAに結合可能であり、結合した場合には多かれ少なかれ、その遺伝子の産物(タンパク質)の生成量が減らされることになるわけです。そして、がんの種類によっては、がん抑制に働くことになったり、逆に、がん促進に働くことになったりします。この論文では、「2面性を持つマイクロRNA」だと表現されています。

また、この論文は2025年に公開された新しいものなのですが、人間の理解は、まだここまでしか到達できていない、ということでもあります。この論文の最終結論としましては「がんの促進と抑制の二重に働く重要なマイクロRNAが存在しているので、今後の研究が必要である」ということです。

結局のところ、何千種類もあるマイクロRNAが、体内で様々に働くことによって、がんの種類が異なったり、いわゆる悪性度が異なったり、全身が浄化された場合には寛解に至ったりするわけです。要は、放出されるマイクロRNAの種類や量は、体内の細胞が意図したとおりになっているということです。

マイクロRNAによって指示が出ているにも拘らず、発見したがんを医療行為によって取り去ったとしても、マイクロRNAによる指示は他部位の細胞から出続けていることでしょう。そして、医療行為によって傷つけられた体の細胞は、他部位のがん化をもっと強く進めるマイクロRNAを放出することになると考えられます。がんが怖いのではなく、がん医療が怖いのです。

巷では、「マイクロRNAの異常が、がん化の原因だ」などという、とんでもない解釈をする人も出てきています。人間は、どうしても自分のせいではなく、何らかの外力のせいにしようとするのでしょう。

或いは、がん遺伝子のmRNAに結合するマイクロRNAを徹底的に探し、それらを工場で増産して、薬として注入しようとする動きもあります。ハッキリ言って、そんなことをしても無駄どころか、体内の調和を乱す原因になって、がん医療の怖さを助長するだけです。

がんを治したいのなら、上述しましたように、体内の細胞に「もう、がん組織は要らなくなったので、がん遺伝子を抑制するマイクロRNAを放出しよう!!」と判断させることです。

この記事の締めくくりとして、添付した図の左下に書いた短文をここに書いておきます。

◆がん(癌)に罹るのは、細胞の遺伝子が壊れたからではない。また、がん抑制遺伝子が壊れたからでもなく、変異が積み重なったからでもない。

◆発がんは、苦しめられた部位の細胞と、その周囲に位置する細胞とのコミュニケーションの結果として起こる。

◆発がん後の進退は、がん幹細胞、その周辺の細胞、更には全身の殆どの細胞によるコミュニケーションの結果によって左右される。

◆体が、がんを維持する必要が無くなれば、様々な細胞から、がんを促進させる遺伝子発現を抑制するマイクロRNAが放出され、がんは退縮することになる。