前回にIgA腎症の話をしたわけですが、今回はそれをも含めて腎臓病全体を見渡し、人工透析療法(以降、単に「透析療法」と記します)に至ってしまう原因疾患と、それらを予防する方法について見ていきたいと思います。なお、〝慢性腎臓病(CKD)〟という語がありますが、それは以下で触れる各原因疾患の総称になります。

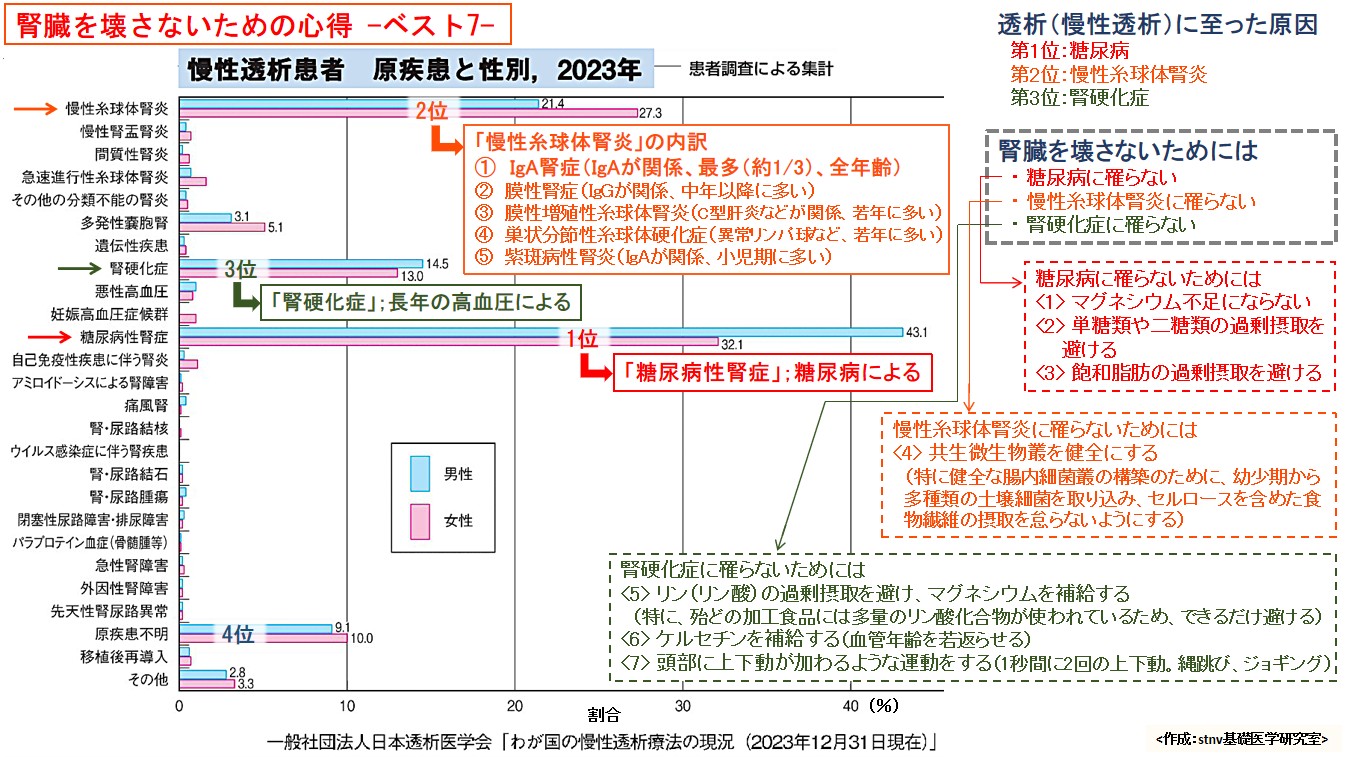

それでは、透析療法を受けなければならなくなる原因疾患についてですが、掲載した図(高画質PDFはこちら)に、原因疾患の割合が示されていますので、最も多いものから順に見ていくことにします。なお、このデータは日本人における2022年度のデータが解析され、2023年末に日本透析医学会から報告されたものです。

原因疾患として最も多いのは(第1位は)〝糖尿病性腎症〟です。これは、その名が示す通り、糖尿病を発症していたがために腎機能が低下していき、透析療法を受けなければならない状態になってしまうものです。

その機序としましては、糖尿病によって高血糖状態が長期間続くことになり、腎臓の糸球体の内部に在る毛細血管が、糖による傷害を受けることがきっかけになります。なお、糖による傷害とは、毛細血管の内面を構成するタンパク質に血液中の糖分子が結合する、いわゆる〝糖化〟が直接原因となります。

では、引き続いて、これの予防法について見ていくことにしましょう。一言で言えば、血液中に高濃度の糖が流れないようにすることです。もう、これ以上の予防法は無いと言ってよいでしょう。では、なぜ高濃度の糖が流れることになってしまうのでしょうか…。大きく分ければ原因は二つです。一つは、飲食物中の糖が消化管から吸収されて血中に入る場合に、一気に吸収されて血中に入り込むからです。二つ目は、血中に入ってきた糖の処理が追い付かないため、長時間にわたって高濃度の糖が血中にとどまることによるものです。

上記の二つのうち、重要な方から述べることにしますが、それは後者の方です。例えば、2人の人に全く同じ甘い物を食べてもらった場合、一人は血糖値の変動がごく僅かであったのに対し、もう一人は血糖値が大幅に高まってしまった、という現象が生じます。そして、この違いをもたらしている最大原因が、体内のマグネシウムレベルです。

「レベル」という表現をした理由は、これは決して血中マグネシウム濃度の話ではなくて、細胞内のマグネシウム充足程度を示したかったからです。要するに、甘い物を食べても血糖値が殆ど変化しない人は、細胞内にマグネシウムが足りている人です。一方の、甘い物を食べると血糖値が大幅に高まる人は、日常的にマグネシウム不足が続いている人です。なお、この詳細につきましては『糖尿病はマグネシウム補給で予防および治療ができる』に記していますので、必要に応じて読み返していただければと思います。

次に、後者の方ですが、私たちの祖先は、甘い飲み物や甘い食べ物の飲食はしてきませんでした。例え、甘そうな果物が木に生っていたとしても、野生の果物の糖度はそれほど高くはありません。因みに、動物園のお猿さんに、市販されている人間用の果物を与えていると、容易に糖尿病に罹ってしまいます。私たちの糖処理能力も、お猿さんと大きくは変わらないのです。また、デンプンにつきましても、「消化が良い」物を求める愚行が血糖値の急上昇をもたらしているわけです。人間様の文化は間違いだらけですから注意してください。

なお、上記の件は、掲載した図の右側に「糖尿病に罹らないためには、<1> マグネシウム不足にならない、<2> 単糖類や二糖類の過剰摂取を避ける」として示しておきました。更に「<3> 飽和脂肪の過剰摂取を避ける」ことも挙げておきました。糖尿病の原因になるのは糖質だけでなく脂質も大きく関係しており、特に脂の乗った動物の肉に多い〝飽和脂肪〟を多く撮ることは避けておくべきです。

結局、「糖尿病性…」という疾患名になっていますが、高濃度の糖による傷害が、膵臓と腎層で同時進行していると捉えるほうが現実に近いと考えられます。

次に行きますが、原因疾患として次に多いのは(第2位は)〝慢性糸球体腎炎〟です。これは更に分類することができて、掲載した図の中央上部に5種類を挙げておきました。このうち、最も多いのが〝IgA腎症〟によるもので、この疾患の概略は、前回の記事『指定難病のIgA腎症も腸内細菌叢が大きく関わっている』をご覧になってください。

その他、図中に挙げた②~⑤までがあるわけですが、いずれも免疫系の関与が大きいと言えます。言い換えるならば、自己免疫疾患の類であると言うこともできるわけで、即ち、自分の免疫系によって糸球体が破壊されることが原因となるものです。

これらを全てひっくるめて予防法を言うならば、図中の「<4> 共生微生物叢を健全にする(特に健全な腸内細菌叢の構築のために、幼少期から多種類の土壌細菌を取り込み、セルロースを含めた食物繊維の摂取を怠らないようにする)」ということになります。

因みに、自己免疫疾患の引き金を引くのは、幼少期以降に感染したウイルスや病原性細菌であることが多いです。それは、人間社会でも同様であって、他国の人が何らかの干渉をしてきたことがきっかけで戦争が始まり、そのとばっちりを一般住民が受けてしまうことに似ています。従いまして、外敵が侵入してこないように、共生してくれている常在の微生物の勢力を高く保っておく必要があるわけです。

原因疾患として次に多いのは(第3位)は、〝腎硬化症〟です。これは長年にわたる高血圧によって腎臓の血管に動脈硬化が起こり、糸球体への血流が低下することによるものだとされていますが、巷の医療において血圧や動脈硬化の原因が少々間違って捉えられていることと同様に、私としましては次のように考えます。それは、以前にupしました『リンの過剰摂取も生活習慣病の大きな原因である』に記しましたように、リンの過剰摂取が最大の原因であると考えます。これは、一般的な動脈硬化の最大原因にもなります。多くの医師が言うような(医学部で教えているような)高血圧を最大原因とする説は的外れであって、あれは降圧薬を売りたい製薬企業が洗脳を進めている内容であって、生物学的には的外れなわけです。

従いまして、腎硬化症を防ぐためには、間違っても血圧(収縮期血圧)を130mmHg未満に下げることではないのです。正しくは、リンを過剰摂取しないことなのであり、即ち、リン酸化合物が添加物として多量に使われている加工食品を避けることです。因みに、リンの過剰摂取が続くと、血中に増えた過剰なリンが活性酸素種の発生を増やし、血管内皮細胞に炎症や細胞老化を引き起こします。そして、それらを処理するマクロファージの過剰な侵入が起こると共に、アテローム性動脈硬化が始まり、腎臓への血流も低下することになるわけです。

掲載した図中には「<5> リン(リン酸)の過剰摂取を避け、マグネシウムを補給する(特に、殆どの加工食品には多量のリン酸化合物が使われているため、できるだけ避ける)」と書きましたように、リンとカルシウム、カルシウムとマグネシウムの比率はかなり重要であり、動脈硬化の他の原因であるリン酸カルシウムの沈着を避けるためにもマグネシウムの補給が重要となります。

その他の対策としまして、「<6> ケルセチンを補給する(血管年齢を若返らせる)、<7> 頭部に上下動が加わるような運動をする(1秒間に2回の上下動。縄跳び、ジョギング)」を挙げておきました。ケルセチンの話はもう何度もしていますが、最近upしましたドクダミ茶の記事中におきまして、抗循環器疾患(血管の保護、毛細血管や血管内皮の強化、血圧の正常化、動脈硬化の予防、心筋梗塞の予防、血管弛緩、腎機能の改善)を挙げたところです。また、上下動をする運動の効果や機序につきましては、『高血圧症の解消に運動が有効である理由』をご覧ください。

以上で、〝腎臓を壊さないための心得 -ベスト7-〟とします。もちろん、他にもあるわけですが、細かなことまで書き始めると切りがありません。この、重要度の高い7項目ぐらいでしたら、日常的に気に留めて頂けるものと思います。